在經濟增速換擋與人口結構變遷的雙重背景下,中國保險行業正處在深度的變革期。

11月27號,“聚勢·共好——第二屆水滴保服務生態大會”在北京舉行。在這場匯聚了多家合作伙伴的大會上,水滴保釋放了新的信號:公司將通過全面AI化戰略,升級“好產品—好服務—好理賠”全鏈路,并持續深耕帶病體等人群,以實現從規模增長到精準匹配的價值躍遷,為客戶提供“更懂你”的保險服務。

帶病體破局:從“無人區”到“新藍海”

好的產品,本質上是一場保險公司與用戶的深度對話。在水滴公司創始人兼CEO沈鵬看來,不應該由公司來定義產品,而應該是用戶最真實、最迫切的需求,指引著產品創新的方向。

原中國保監會黨委副書記、副主席周延禮出席大會并表示,帶病體保險創新發展不僅是產品供給的完善,更是行業邁向普惠化、精準化保障體系的必然要求。行業要利用AI與大數據技術提升核保、定價和健康管理能力,使帶病體風險評估更精準、服務更及時。

北京保險行業協會秘書長助理李莉也表示,隨著行業所處環境,以及老齡化進程加快、慢性病管理需求上升等消費者需求的變化,保險服務不再只是“解決當下的某一個問題”,而是需要主動融入新發展格局,不斷提升服務的覆蓋面、可得性和滿意度。

在AI、大數據的深度賦能下,保險行業的產品創新步伐正在加快,通過智能風控模型和精準需求分析,為保險產品的創新定制帶來了更多樣的可能性,保障可及性得以實質性拓寬。

當前,年輕群體受不良生活飲食習慣、心理壓力過大等因素影響,亞健康人群增多,慢病發病率不斷提高。以糖尿病為例,研究顯示,1990年至2021年間,我國15-39歲人群的2型糖尿病發病率翻了一番,從每10萬人140.20例上升到315.97例。越來越多的年輕群體難以通過健康告知,以標準體的價格購買健康保險。

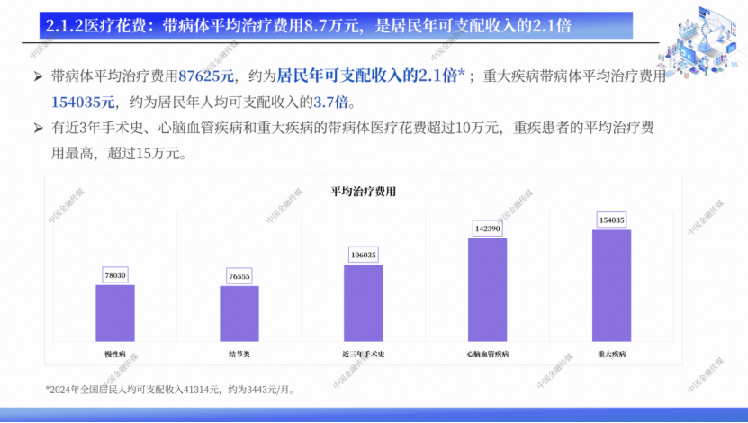

據水滴保聯合中國金融傳媒、中國社會科學院保險與經濟發展研究中心共同推出的《帶病體保險創新研究報告》(以下簡稱《報告》)揭示,帶病體平均治療費用8.7萬元,超居民年可支配收入2倍,75%的帶病體愿意額外支付保費以承保既往疾病,市場潛力巨大。

但當前帶病體年度保費支出僅為3920.38元,為城鎮居民人均可支配收入的7.23%。

帶病體普遍面臨著產品選擇少、保費高、責任保障不足等投保困境。調研數據顯示,52.4%的帶病體反映可選擇的保險產品很少,49.3%需單獨加錢承保,40.7%的相關疾病保障責任被除外,還有近3成帶病體因為無法通過健康告知被拒保,2成帶病體不知曉帶病體可投保保險產品。

在AI戰略驅動下,這部分處在傳統保險保障邊緣的帶病體群體,正成為水滴產品創新的突破口。

依托AI技術和大數據優勢,水滴努力為老年、孕期等特定細分領域的帶病群體定制保險產品,讓其有機會觸及和獲取健康保障服務。

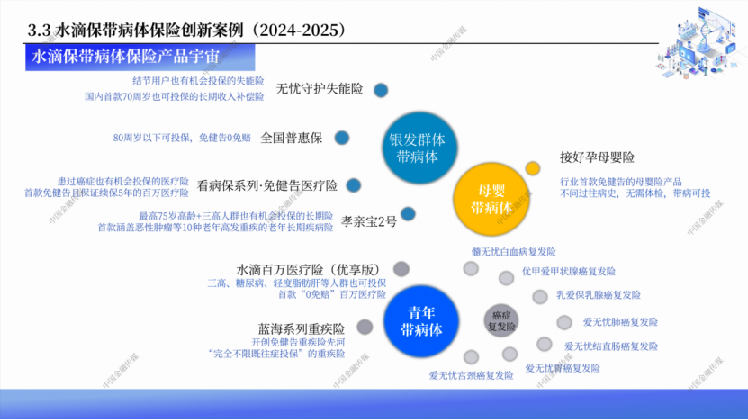

經過多年努力,水滴保針對不同用戶的差異化需求豐富了產品矩陣,不僅擁有眾多短險產品,還在長險上進行重點布局,通過定制化不同的產品組合配置,幫助用戶獲得最大化的保障。

據了解,依托AI科技和大數據優勢,水滴保聯合合作伙伴推出了系列帶病體保險產品。例如,首款免健告且保證續保5年的“看病保”系列,讓結節、三高人群獲得長期保障;針對銀發群體的“無憂守護失能險”, 是國內首款70周歲也可投保的長期收入補償險;行業首款免健告母嬰險“接好孕”已迭代至6.0版本,保障十幾萬孕媽群體。

2025年以來,水滴保累計上線214款帶病體保險產品,其中34款為國內首創,37款產品支持免健告,平均1.14天上線一款帶病體產品,逐步構建起“帶病體創新保險產品宇宙” 。

當然,創造出好產品只是第一步,更重要的是讓好產品精準地找到需要它的人。借助AI能力,水滴保還構建了立體的用戶洞察和觸達網絡,搭建起包括微信服務號矩陣、小紅書/抖音/視頻號等內容平臺矩陣、企業微信、小程序等多元的線上觸客渠道。通過AI的精準識別與匹配能力,我們能夠以更細的顆粒度,洞察不同細分人群的差異化保障需求,完成服務閉環的“最后一公里”。

戰略升維:“AI賦能”構建精準匹配新范式

水滴保總經理冉偉在演講中直言,保險業的價值創造邏輯正在發生根本轉變:行業競爭的核心,正在從“產品的豐富度”轉向“需求的匹配度”。保險行業未來的增長,一定屬于最懂用戶的公司,誰更能讀懂用戶,誰就能定義未來的服務標準。

這一判斷背后,是中國保險業的結構性機遇與現實挑戰——保險業總資產占比僅7%,遠低于國際成熟市場20%的水平,而3.1億老年人、超4億慢病人群等細分群體的保障需求持續井噴。

面對這一局面,水滴的破局之道是All in AI。冉偉用“AI”與“愛”的諧音闡釋其雙軌思路:既要借助AI實現經營的高效精準,也要保留人性化服務的溫度。“保險是一個關乎信任與托付的行業,科技最大的價值在于幫助我們回歸本質——更深地理解用戶、更好地服務用戶。”冉偉表示。

在這一戰略下,水滴自研的“水滴水守大模型”已成為服務體系的“中樞神經”,并衍生出AI核保專家“KEYI.AI”、智能客服“保小慧”、數字員工“幫幫”等一系列深度應用。

AI重構信任:構建普惠服務新生態

獨行快,眾行遠。

服務大會上,水滴宣布聯合18家保險公司成立“普惠產品聯盟”,聚焦帶病體、銀發、母嬰等群體的保障需求,標志著走向生態共建的戰略升級。這種共創模式將聚合行業力量,通過AI賦能與數據共享,降低創新成本,加速普惠保險產品落地。

如果說保險產品本質是抽象的風險承諾,保險服務的核心挑戰則在于如何將無形的承諾轉化為可感知的信任。再將這種信任進行拆解,可分為專業可靠、及時響應、透明確定、情感共在客服環節,水滴保的AI智能客服“保小慧”,已經實現了“邊說邊辦”的沉浸式服務;在核保環節,AI核保專家“KEYI.AI”能夠在秒級內完成響應,簡單案件40秒左右處理完成,復雜的案例也能在5分鐘內處理完成,準確率達到99.8%。

在關乎用戶體驗的理賠環節,水滴保將其理賠服務體系升級為“幫幫賠”,建立“幫申請、幫審核、幫解讀、幫調解”的全流程服務體系,以智能服務和人工服務相結合的方式,為客戶一站式解決用戶理賠難題。

據了解,三年時間,“幫幫賠”服務已經累計處理超過20萬個理賠案件,協助理賠金額突破10億元,一次性提交理賠材料通過率可以達到近98%。2025年,水滴保已經有351款產品深度接入“幫幫賠”,在AI+人工協同模式下,“幫幫賠”助力合作保司在一般理賠案件中處理時長上縮短了43.3%,實現用戶與保司的雙向增效。

今年,水滴保特別成立“幫幫賠服務工作室”,為用戶和保司構建理性溝通的理賠服務平臺。AI數字員工“幫幫”正式入職工作室,借助自然語言處理、情感計算和AI大數據分析能力,為用戶提供智能對話、材料審核和理賠進度預測等服務。

水滴的實踐揭示了中國保險業轉型的新路徑:在人口結構變化與科技革命交匯的當下,保險公司的核心競爭力正從產品供給轉向需求洞察。通過AI實現精準匹配,通過細分市場突破增長瓶頸,通過生態合作降低創新成本,這或許正是保險業高質量發展的一條可行路徑。

正如水滴公司創始人兼CEO沈鵬所言:“AI不僅是提效工具,更是實現‘人人皆可保’的核心動力。”

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號