(作者:董婷婷、于凌)

下午2點剛過,紡機社區的日間照料中心便熱鬧了起來。4位精神矍鑠的老人圍坐在麻將桌旁,牌落有聲,笑話家常。“我們把這兒當娘家了,幾乎每天都來,可熱鬧了,一天過得快樂又充實。”81歲的白鳳芹說。

社區老人在日間照料中心進行娛樂活動 董婷婷 攝

這個場景發生在咸陽市秦都區紡機社區。但其樂融融的畫面背后是紡機社區不得不面對的“銀發難題”:這個面積僅0.2平方公里的社區,常住人口達4321人,其中60歲以上老人多達1332人,占比接近31%。如何讓如此龐大的老年人群體,特別是其中失能、半失能和生活困難的老人,實現老有所養、老有所依、老有所樂呢?

深入調研精準對接群眾需求

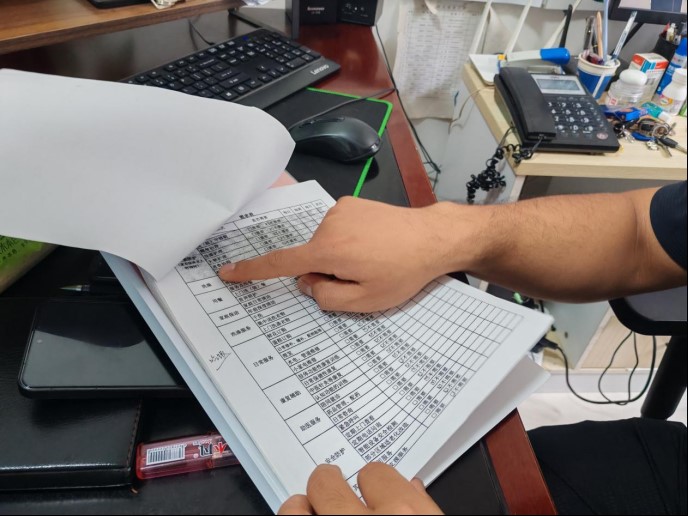

紡機社區黨支部書記杜創的辦公桌上摞著兩沓資料。其中一份是收集來的居民需求調查問卷。另一份是根據原始問卷的數據做成的調查報告,上面詳細記錄著社區所有60歲以上老人的安全防護、日常服務、康復輔助等方面的需求信息。這是社區8名工作人員聯合志愿者多次上門拜訪整理完成的。

居民調研資料 于凌 攝

“我們必須摸清大家最真實的需求,才能精準地開展工作。”杜創介紹道。深入調查研究的背后是對群眾需求的精準回應,更是對基層治理細節的極致打磨。

激發互助居民自治顯活力

紡機社區的居民多為原紡織機械廠退休的職工及子弟,鄰里關系緊密,認同感和歸屬感深,這是居民自治得以生根發芽的沃土。

社區的“悅鄰里幫幫團”會主動排查需要關心的老人,為他們提供精神慰藉和生活上的幫助。“紅白理事會”負責社區婚喪嫁娶事宜的組織協調。如給社區的人辦白事,會象征性收取200—300元的費用。杜創介紹稱,盈余會用于3個渠道,“第一部分給辦白事的人補貼100元油費,第二部分是在小年前給轄區90歲以上的老人免費發放大米;第三部分是在小年時舉辦一場小型的文藝匯演,邀請轄區孤寡老人”。

杜創介紹社區情況 董婷婷 攝

此外,社區設置了“小梁調解室”來化解鄰里糾紛。社區舞蹈隊則由居民自發組隊建成,每年都會舉行兩場大型文藝匯演。這些組織由居民自發組成、自我管理、自我服務,極大增強了社區的凝聚力,也讓老年人找到了發揮余熱、體現價值的平臺。

構建醫養融合體系 助力老人安度晚年

“醫養結合”即“醫療+養老”的結合。社區與紡機醫院合作建立了紡機社區衛生服務站,主要在日常醫療服務、居家養老服務和機構養老服務方面為居民提供幫助。

“最初我們只想做養老,但考慮到居民的看病需求,最終還是保留醫療服務。不過床位有限,我們只能接受一些失能、半失能的老人,以此作為突破點,再拓展居家養老服務,最終形成現在‘醫養結合’的格局。”醫養機構負責人喬娟說。

日常醫療服務主要是開設社區醫務室,為老年人提供常見病、多發病的診治及健康咨詢等服務,并建立健康檔案,為他們的健康保駕護航。

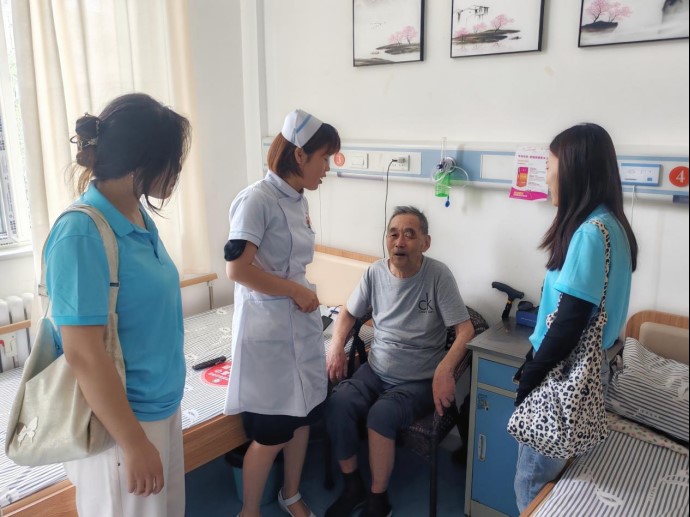

居家養老服務主要是面向困難群眾的兜底服務。老人可享受每月4次免費或補貼的上門服務,可以提供用藥指導、身體監測等。這種模式可以讓老人在熟悉的環境中得到專業的照護,減輕家庭負擔,同時也盤活了醫療資源。吳爺爺的女兒說:“這里的技術、護士和大夫都很不錯,照顧得也很細致,我比較放心。”

機構養老服務主要是社區與紡機醫院合作建立的街辦級養老服務中心,專門服務失能、半失能老人,依托醫院背景,能提供專業的醫療護理,如生活照料、用藥管理和康復訓練等。

98歲的康建華是抗美援朝的一名老兵,因心臟病、高血壓等疾病走不了路,但在機構的支持下,已經可以在陪同下進行簡單鍛煉。負責人喬娟說:“老爺子跟我熟,我一來他就高興,他和我們護理員的關系也特別好。”康建華拉著喬娟的手說:“這里好!”

康建華老人 圖為受訪者提供

全身癱瘓的陳海勤和他下肢癱瘓的妻子住在一間病房里。他的妻子看見我們進入房間慰問,情緒有些激動,哭了起來。喬娟解釋道:“她有點腦梗后遺癥,一見人就比較激動,控制不了自己的情緒。”喬娟連忙安慰:“孩子們陪你聊聊天,不哭,好不好?”說著,喬娟熟練拿起抽屜里的藥膏,悉心為她涂抹按摩。

喬娟說:“老人在我們這是有病治病、無病養老,雙重結合。讓他們花最少的錢能在社區獲得最好的服務。”

紡機社區善于將資源進行最大程度的整合,體現了“取之于民,用之于民”的智慧,激發了社區的內生動力和互助精神,實現效益最大化,有效應對了深度老齡化的挑戰。長此以往,杜創也收獲了居民普遍的認可。白鳳芹說:“我們就沖著書記來,大家都愿意來這兒,在這可高興了!”

在這里,養老不再是沉重的負擔,而是有“鄰”相助、有“醫”可靠的踏實晚年。紡機社區的故事或許能為更多銀發浪潮下的家園提供一份溫暖的參考答案。

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號