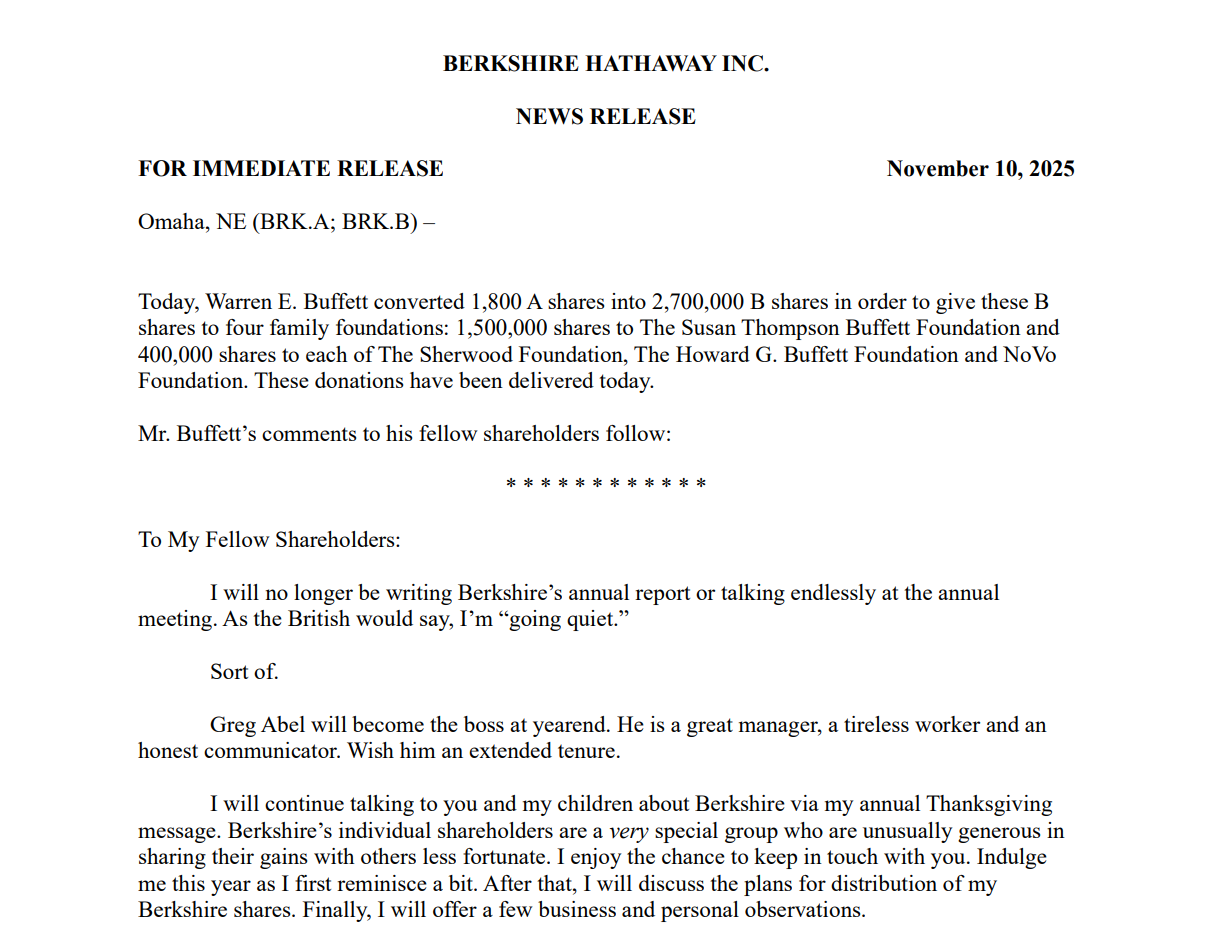

一位95歲老人用幾個(gè)單詞告別舞臺(tái),留下的卻是足以滋養(yǎng)幾代人的精神財(cái)富。

"I'm going quiet."

在伯克希爾·哈撒韋公司最新發(fā)布的致股東信中,95歲的沃倫·巴菲特用這句簡(jiǎn)潔的英式表達(dá),為自己60年的傳奇投資生涯畫上句號(hào)。

沒有盛大的告別儀式,沒有冗長(zhǎng)的投資建議,這位智慧老人選擇“悄然卸任”,卻在最后一份年度信函中,留下了對(duì)人生最深刻的思考與感悟。

通篇信件,巴菲特未談具體的投資策略或股票選擇,反而像一位循循善誘的長(zhǎng)者,分享著他近一個(gè)世紀(jì)的人生智慧。

他感恩自己仍健康在世,盡管行動(dòng)變緩、閱讀吃力,仍堅(jiān)持每周到辦公室工作五天。他透露將加快向基金會(huì)捐贈(zèng)的節(jié)奏,并明確表示伯克希爾無(wú)意打造家族王朝。

“偉大,并非來(lái)自積累巨額財(cái)富、博取曝光,或掌握政府重權(quán)。”巴菲特在信中寫道,“當(dāng)你通過成千上萬(wàn)種方式中的任何一種去幫助他人時(shí),你就是在為這個(gè)世界做出貢獻(xiàn)。善意無(wú)需成本,卻價(jià)值連城。”

兩次隱退,一種智慧

這并非巴菲特第一次選擇“隱退”。

早在1968年,當(dāng)美國(guó)股市牛氣沖天、投資者瘋狂追逐利潤(rùn)時(shí),38歲的巴菲特卻通知合伙人逐步退出,并清算個(gè)人持有的巴菲特合伙人公司股票。他敏銳地察覺到——符合他標(biāo)準(zhǔn)的低價(jià)股票已難尋覓,風(fēng)險(xiǎn)正在積聚。

事實(shí)證明了他的遠(yuǎn)見。1969年,股市急轉(zhuǎn)直下,最終演變?yōu)楣蔀?zāi),而提前離場(chǎng)的巴菲特成功避過這場(chǎng)風(fēng)暴。從1957到1969年的13年間,他實(shí)現(xiàn)了30.4%的年均收益率,遠(yuǎn)超同期道瓊斯工業(yè)指數(shù)8.6%的水平。

如今,95歲的巴菲特再次準(zhǔn)備交棒。此時(shí),伯克希爾·哈撒韋的現(xiàn)金儲(chǔ)備已創(chuàng)下歷史新高——接近3820億美元。這一數(shù)字背后,是公司過去3年累計(jì)凈賣出約1840億美元股票的操作。

巴菲特在近期的股東大會(huì)上表示:“我們不會(huì)進(jìn)行大規(guī)模的股票收購(gòu),因?yàn)樵S多公司也不愿大額出售。在股票回購(gòu)上,我們也會(huì)足夠的謹(jǐn)慎。”自2024年第二季度以來(lái),公司未再進(jìn)行任何回購(gòu)。

兩次隱退,相隔半個(gè)多世紀(jì),卻體現(xiàn)了同一種智慧:在喧囂中聽見靜默的警示,在狂熱中保持冷靜的判斷。

他迷戀的不是金錢,而是“賺錢游戲”

巴菲特并非沉迷金錢本身,他只是癡迷于“賺錢游戲”本身的魅力。

童年時(shí)期,他就喜歡在紙上羅列數(shù)字,在地上撿瓶蓋分析消費(fèi)偏好。賺錢的動(dòng)力驅(qū)使他跑遍威徹斯特縣送報(bào),甚至勇敢騎過惡狗狂吠的人家,送出最后幾份報(bào)紙。

他的專注力非常人可比。他能徹夜研究別人看來(lái)只覺得眼花繚亂的成千上萬(wàn)個(gè)數(shù)字,認(rèn)真研究別人動(dòng)都不想再動(dòng)的陳舊股票記錄。他每天早晨要認(rèn)真閱讀幾份報(bào)紙,就像痛飲可樂那樣貪婪地品味《華爾街日?qǐng)?bào)》。

他親自拜訪各大公司,花幾小時(shí)與業(yè)內(nèi)人士詳談,甚至在度蜜月期間,車后座也塞滿了穆迪手冊(cè)和會(huì)計(jì)賬簿。無(wú)論順境逆境,他從未停止思考如何賺錢。

但他始終有所堅(jiān)守。“他故意不去賺更多錢”,好友芒格曾說(shuō),“如果沃倫選擇代銷傭金,而不是維持長(zhǎng)期合伙關(guān)系,他可以賺得更多。”

33年的復(fù)利積累本可讓他再多賺幾十億甚至幾百億。他本可頻繁買賣、冷靜分析回報(bào),或在各種投機(jī)中為自己謀名謀利。“但終究,他不愿那樣做”,芒格說(shuō),“他有實(shí)力競(jìng)爭(zhēng),但從不在無(wú)準(zhǔn)則的情況下參與殘酷游戲。”

巴菲特,亦是凡人

在巴菲特唯一授權(quán)的個(gè)人傳記《滾雪球》中,作者艾麗斯?施羅德花費(fèi)5年時(shí)間,與他交談2000小時(shí),并采訪了他的250位朋友、家人和同事,呈現(xiàn)出一個(gè)真實(shí)而立體的巴菲特。

這本書沒有神化他,而是展現(xiàn)了他的性格缺陷與家庭生活的復(fù)雜。

巴菲特的行事風(fēng)格個(gè)性鮮明、溝通方式極為獨(dú)特。他的電話號(hào)碼很少有人知道,每次與人通電話,他從不介紹自己,如果對(duì)方不知道在與誰(shuí)通話,他會(huì)立即掛斷電話。

在判斷一個(gè)人是否誠(chéng)實(shí)時(shí),巴菲特有一套自己的方法。他會(huì)在不同時(shí)間反復(fù)問同樣的問題,檢驗(yàn)答案是否一致。他的記憶力驚人,他能記住你的每一次的回答。一旦你被他列為“不誠(chéng)實(shí)”,無(wú)論你多聰明,他都不會(huì)與你交易——這是他堅(jiān)守的一個(gè)經(jīng)商原則。

他酷愛可口可樂,喜歡糖果和冰淇淋。一次,他用私人飛機(jī)接傳記作者艾麗斯,飛機(jī)上的餐食只有一大包薯片——巴菲特就在3小時(shí)航程中吃著這些。

事業(yè)成功的背后,他也付出了家庭生活的代價(jià)。在他人生早期,他陪伴自己家人的時(shí)間不多,他的妻子蘇珊感到很孤獨(dú),覺得自己被忽視了。自1977年起,他的夫人便與他分居,長(zhǎng)達(dá)30年。

然而,空間并未斬?cái)嗲楦械穆?lián)結(jié)。巴菲特始終深深依賴著蘇珊,堅(jiān)持每日與她通話。直到蘇珊接受癌癥手術(shù)時(shí),這份依賴化為他生命中無(wú)法承受之痛。

親人的病痛與生命的脆弱,如同一面鏡子,照見了他過往人生的失衡,他開始重新校準(zhǔn)人生的重心。工作在他人生中的重要性下降了,他開始投入更多時(shí)間于家人的交往中。

“金錢只是一張票根”

“我一直認(rèn)為金錢就像一張票根,應(yīng)當(dāng)投向社會(huì)。我不支持朝代財(cái)富,尤其在我們的資金可以幫助比我們更貧窮的60億人時(shí)。”

2006年6月26日,巴菲特宣布將逐步捐出伯克希爾?哈撒韋公司85%的股票——當(dāng)時(shí)價(jià)值370億美元,創(chuàng)下慈善史上最大規(guī)模捐贈(zèng)紀(jì)錄。

更難得的是,這位當(dāng)時(shí)的全球第二富翁在進(jìn)行捐贈(zèng)時(shí),并沒有考慮為自己謀求任何名利,沒有用自己的名字命名任何項(xiàng)目。他沒有建立任何沃倫·巴菲特基金會(huì)、巴菲特醫(yī)院輔樓,也沒有一個(gè)大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金或一座大樓冠以他的名字。

在《滾雪球》中,巴菲特分享了一個(gè)關(guān)于精靈的寓言:

16歲時(shí),他夢(mèng)想擁有一輛汽車,精靈答應(yīng)送他一輛車,但條件是這必須是他此生唯一的一輛車。

巴菲特說(shuō),如果真是這樣,他會(huì)把那本用戶手冊(cè)反復(fù)閱讀五六遍,長(zhǎng)期把車停放在車庫(kù),精心呵護(hù),不讓它生一點(diǎn)銹。哪怕稍有凹痕或擦傷,都會(huì)立即修復(fù),因?yàn)檫@是他要使用一生的車。

他由此引申,人們的大腦和身體亦是如此。

“每個(gè)人都只有一個(gè)大腦、一個(gè)身體,一生無(wú)法更改。如今,人們常常在無(wú)意中長(zhǎng)期忽視自己的身心。但若不去呵護(hù),50年后面臨的將是健康嚴(yán)重受損的局面,就像那輛車。此時(shí)此刻的所作所為,將決定10年、20年、30年后你的大腦與身體的健康狀況。”

“人生就像滾雪球,重要的是發(fā)現(xiàn)夠濕的雪和一道夠長(zhǎng)的山坡。”巴菲特這樣總結(jié)他的成功哲學(xué)。

但我們或許更應(yīng)該記住他的另一句話——“當(dāng)你通過成千上萬(wàn)種方式中的任何一種去幫助他人時(shí),你就是在為這個(gè)世界做出貢獻(xiàn)。”

從撿瓶蓋的男孩到95歲的智慧長(zhǎng)者,巴菲特用一生詮釋了什么才是真正“夠濕的雪”和“夠長(zhǎng)的山坡”。財(cái)富會(huì)增長(zhǎng)也會(huì)消散,但善意與貢獻(xiàn)卻能在時(shí)光中永恒累積。

這就是巴菲特留給我們的最后一份股東信:人生的價(jià)值,不在于你積累了多少錢,而在于你為這個(gè)世界貢獻(xiàn)了多少善意。

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)