文博時空 作者 翟德芳 在慈溪上林湖越窯遺址公園觀覽之后,我取道杭州灣跨海大橋到達嘉興。杭州灣跨海大橋長35公里,橋面寬闊,很是壯觀!我在2023年的時候曾來過嘉興,這次到嘉興純粹是進入上海之前的歇腳,但也趁機到五代之后的嘉興府治——嘉興子城轉了轉。這是經考古發掘后原地保存的遺址,府城門前被人打碎又經復原的石獅子頗有些斷臂維納斯的味道。

?

在上海,我去看了正在上海博物院老館展出的埃及展,又由高蒙河兄的博士、上海博物院研究人員趙犖女士的引介,參觀了長江口二號沉船的清理現場。長江口二號沉船是一艘清同治年間的海上貿易木帆船,沉沒在上海市橫沙島東北部長江北港航道,2022年整體打撈,遷移到黃浦江岸的楊浦區上海船廠舊址進行考古清理。長江口二號沉船在古代造船史、晚清經貿和航運史、渾濁水域水下考古技術探索等研究領域具有重要的學術意義。我在2024年9月,曾經在瑞典看過了瓦薩古沉船,這次在上海又看到長江二號沉船,前者是戰船,后者是商船,二者對比,感慨頗多。

離開上海,便是切實地踏上了歸程,不過在歸程中,我還要在兩個城市停留,這就是江蘇省的高郵和淮安。高郵距上海300公里,在這里停留,不僅是中途休息,更重要的是我要去看龍虬莊遺址。這個遺址據說發現了比甲骨文早1000多年的文字,所以我早就有心去現場看看,這次正好了結這份心愿。

龍虬莊遺址的發現和發掘

龍虬莊遺址被發現的時間很早。20世紀60年代,當地村民在開挖魚塘時,曾挖出大量陶器殘片以及少量完整陶器、石器和動物骨骼。70年代初,南京博物院的考古人員張正祥被下放到當地勞動。他在一天的雨后,在水渠內及其兩側發現大量鹿角、獸骨和陶片等。根據陶片的特征,他意識到這里至少在6000年前已有人居住。他把自己的發現匯報給了有關部門,之后有專業人員下來調查并采集標本,確定這是一處新石器時期的遺址。

1993年4月,南京博物院考古研究所對龍虬莊遺址進行第一次發掘,遺址被評為當年全國十大考古新發現之一。1994年10月開始第二次發掘。2001年該遺址被公布為全國重點文物保護單位。2017年12月,遺址入選第三批國家考古遺址公園立項名單。為配合國家考古遺址公園的建設, 2016~2017年再次發掘,發掘面積1150平方米。多次發掘發現的遺跡主要為新石器時期的墓葬、廣場、灰坑、灰溝、柱洞等。出土了一批涵蓋龍虬莊文化、崧澤文化、良渚文化、廣富林文化、唐宋、明清等不同時期的陶器、玉石器、骨器等器物以及豐富的動植物標本。

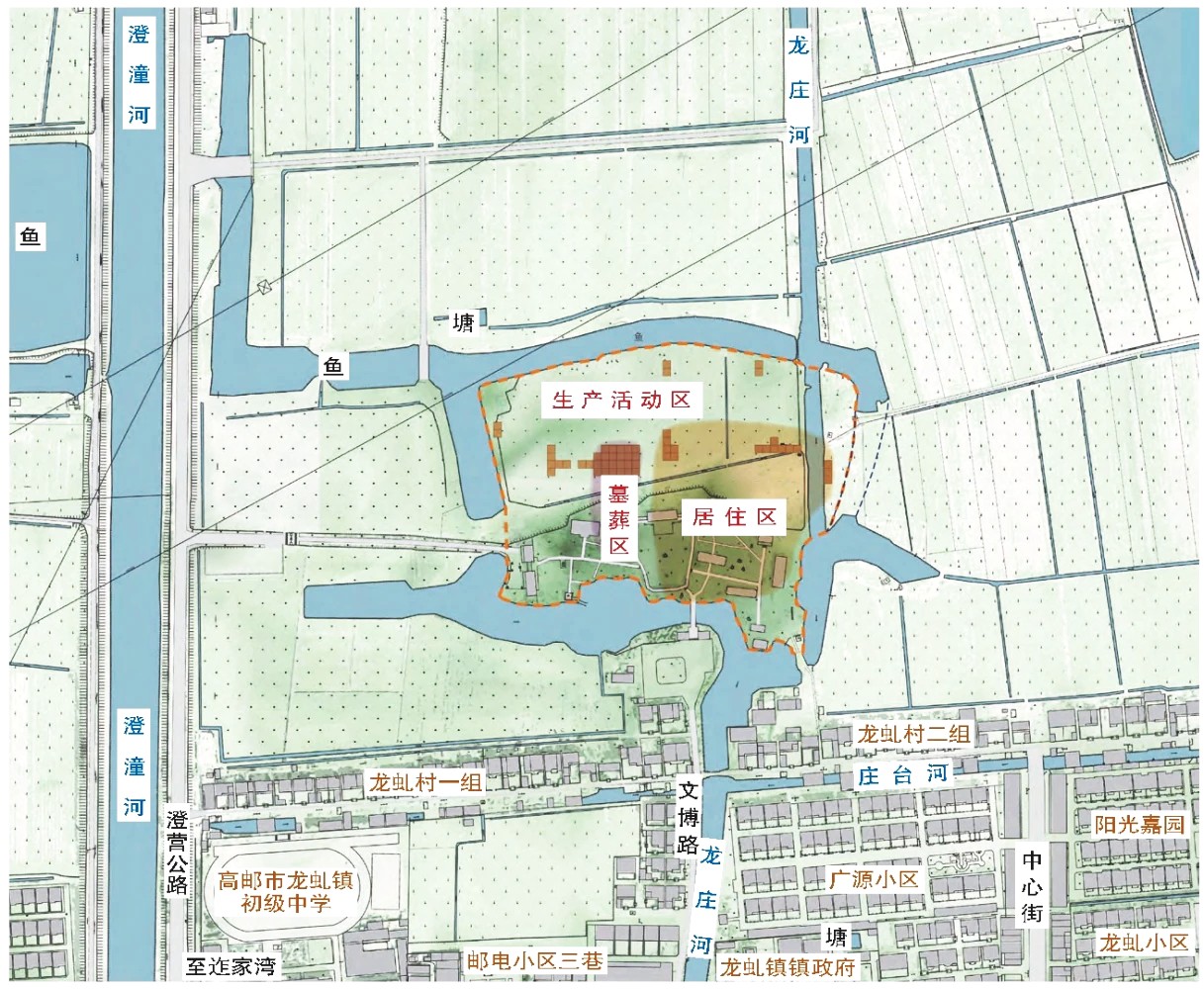

調查和發掘確認,龍虬莊遺址分布區內的地勢南高北低,四周環水,平面近方形,東西長約200米、南北寬約205米,面積約4.3萬平方米,分為生活居住區、墓葬區和生產活動區,3個分區內地層堆積基本一致。龍虬莊遺址的堆積自上至下可分為8層,其中第4至第8層為新石器時代文化層。根據對主要文化內涵的分析,可分為兩個發展階段:第8層至第7層的年代約距今7000至6300年,為第一階段;第6層至第4層約距今6300至5500年,為第二階段。另外在遺址的東部邊緣還發現了距今約5500至5000年的局部文化層堆積。第5層木炭標本所做的碳14年代測定結果為公元前3701~3383年,與文化內涵的分析結果一致。

龍虬莊遺址的文化內涵

考古發掘中清理了4處居住遺跡、34個灰坑、402座墓葬,居住遺跡具有鮮明的地域性文化特征,灰坑、墓葬等遺存及出土器物反映了江淮東部地區的原始文化特點。

龍虬莊居住遺跡有兩種,一是干欄式建筑,一是地面建筑。地面建筑發現有墻基、柱洞和鋪墊一層蚌殼的居住面。由于江淮東部地勢低洼,在居住面上鋪蚌殼是一種防潮防水措施。在402座墓葬中發現有7座男女合葬墓。一般認為成年男女合葬現象是父系氏族出現的標志。在距今6300年到5500年的龍虬莊,出現男女二人合葬,具有文明曙光的意義。

龍虬莊遺址的遺物主要有陶器、玉石器、骨器、角器等。陶器分夾蚌陶、泥質陶和夾砂陶,以夾蚌陶為主,器形有鼎、壺、罐、匜、豆盤、紡輪、器蓋等,豬形罐、葫蘆瓶、罐形鼎、四乳黑陶罐、圈足壺、三足缽等最具地方特色。陶器中的水器不僅數量多,而且形態復雜,燒水、溫水、喝水的不同用途在陶器上都有所反映,尤其是帶雙流的釜以及帶雙流、三流、四流的壺在其他原始文化中罕見。

?

最奇特的是,在遺址不同的文化層內都發現了泥質黑陶。考古學界一般認為黑陶是龍山文化(距今4500年至4000年)的特征性陶器。龍虬莊遺址在距今7000年前的地層中發現泥質黑陶,要比龍山文化早2000多年。

?

遺址還發現玉墜和玉錐等玉器,錛、鏃、刀等石器,骨鎬、骨鏃、骨錐等骨器。大量精細加工的骨角器極具特色。它們大多用麋鹿骨角制成,不僅有斧、鎬、叉、齒、錐、刀、匕首等工具武器,而且有紡織用的紡輪、針,裝飾用的笄、墜。骨角器的制作不僅使用了切割、打磨、刻劃等工藝,還出現了刳空技術,尤其是發明了可以重復換裝尖刃的復合型生產工具——鎬,制作技術之精良令人驚嘆。

龍虬莊遺址出土的遺物文化面貌獨特、文化特征穩定、發展序列完整,在其周邊還有不少同類遺址,因此學術界將這類遺存以該遺址為代表性遺址,命名為龍虬文化,其分布地域主要是東臨南黃海、西止京杭大運河(古邗溝)、南起長江以北、北抵廢黃河(淮河)南岸的江淮地區東部。

?

龍虬莊遺址的意義

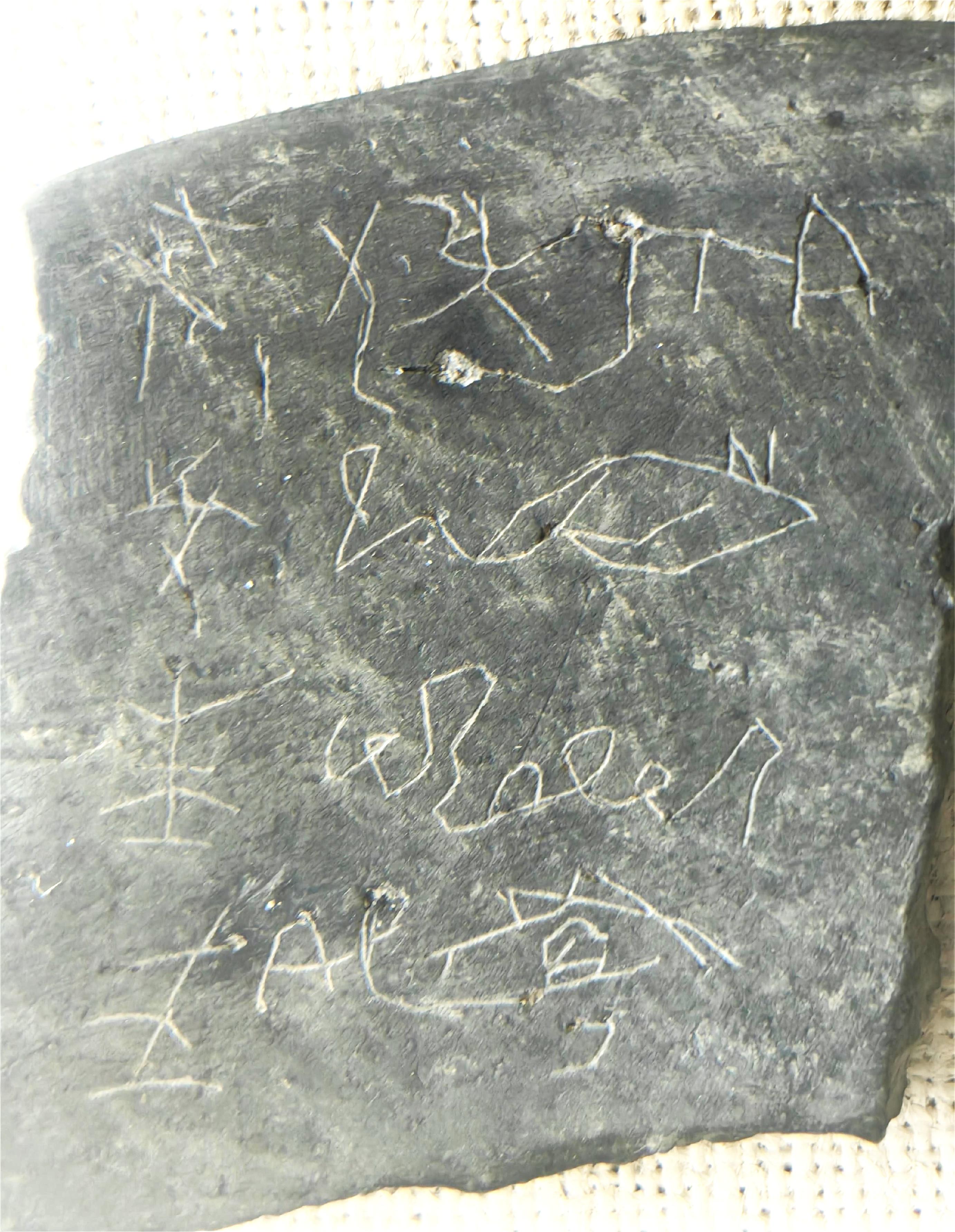

龍虬莊遺址最有意義的發現當然是那片刻有文字的陶片。這一陶片是磨光泥質黑陶盆口沿的殘片,文字刻在內壁,共兩行,左行4字,以直線條為主;右行四個則為酷似動物側視圖的象形文字,第一個似獸,第二個似魚或蟹,第三個似蛇,第四個似鳥。部分考古學家認為龍虬莊陶文與甲骨文是同一系統的文字,但比甲骨文要早1000多年。

對于這些符號的含義,學者們有各種釋讀。饒宗頤先生認為左邊第一個字不能辨認,第二個字是“年”,第三個字是“朱”,第四個字是“尤”;另一組作魚形及動物的圖紋,不易辨認。他推測陶文是記載祈求豐收之事。西北大學的周曉陸先生則認為這組符號分甲乙兩組,每組四個字。甲組左側上下二字為干支,讀作“戊辰”;干支右側為記事,意為“戊辰日,某男某女交媾,巫師大聲作法鼓勵多生”。乙組與甲組相反,右側上下為干支,讀作“辛未”;左側上面一字結構與甲骨文“孕”字相近,又與甲骨文“娩”字意近,意為“辛未日,某女終于分娩”。周曉陸認為陶文是“人類生命的頌歌、先民繁衍的禮贊”。

?

龍虬莊遺址還可能是華夏先民最早使用筷子的地方。遺址出土了491件骨器,其中42件骨器被認定為骨箸。這些骨箸一般是一頭尖圓、一頭鈍平的細長骨器,橫截面呈扁形或者不規則橢圓形,出土在人骨的腰部位置,其上壓著倒扣的陶缽或者陶碗,往往成雙出現。這類骨器顯然與碗、缽配套或與碗、缽有關,是吃飯用的,因此發掘者將其確認為骨箸。

龍虬莊遺址還有一個很有意思的文化現象,這就是陶器上的把手無一例外地都是利于右手使用。發掘者認為這種現象表明當時的陶器制作起著規范人們動作行為的作用,這在我國新石器時代遺址中十分罕見。中國傳統文化歷來有“尚右”禮儀,龍虬莊遺址將“尚右”表達得十分到位。

龍虬莊遺址共出土炭化稻米4000余粒,不僅數量眾多,且大多保存完好、顆粒完整,表現出栽培稻的基本特征,屬人工優化水稻品種的實物。這一發現將中國東南沿海一帶距今5500年前的水稻栽培區從長江以南擴大到了淮河以南,同時表明淮河下游通過馴化與演化,率先完成了由“栽培的稻”向栽培稻的轉型,成為最發達的稻作農業文化區。

在以往的研究中,將我國東南沿海分為兩個大的文化區,即以泰沂山脈為中心的海岱文化區和以太湖為中心的環太湖文化區。兩大文化區之間的江淮東部,過去因考古工作不夠充分,新石器時代的文化面貌和文化性質多年來認識不夠清晰。以龍虬莊遺址為代表的龍虬文化的認定,確認了江淮東部文化區的存在,為進一步研究東南沿海新石器時代各文化區之間的關系奠定了基礎。

?

龍虬莊遺址的遺物反映出與周邊地區的文化聯系。龍虬莊絕大多數玉石器來源于寧鎮地區,寧鎮地區也常見龍虬莊遺址的彩陶缽、高柄杯、帶流匜等。從龍虬莊遺址出土的變體人面魚紋彩陶缽和葫蘆瓶等來看,這一地區也受到中原文化的影響。對龍虬莊遺址的進一步研究,不僅對于探索淮河下游地區史前文化的發展序列、古代文明的產生意義重大,對于研究這一地區古生態環境和成陸原因、海岸線變遷等也有著重要意義。

圖片 | 翟德芳

排版 | 劉慧伶

設計 | 王梓琳

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號