文博時空 作者 翟德芳 從紹興趕奔余姚,按預定的行程安排,我要在一天內走完位于余姚的三處考古遺址博物館,這就是河姆渡遺址、井頭山遺址和田螺山遺址。然而人算不如天算,我在看完河姆渡遺址之后,驅車來到附近不遠的田螺山遺址時,發現這里又是關門閉戶,連個工作人員都沒有。沒有辦法,只好繼續前行,去尋找井頭山遺址。其實二者的距離并不遠,我循著路標來到井頭山,卻無論如何也找不到這個井頭山遺址。在標著“井頭山遺址”的地方,是高高的圍欄,不知里面是工廠還是建筑工地。我下車找了半天,不得其門而入,問了行人,也說不知道,只好怏怏離開。我后來才知道,那個圍欄內就是考古工地,但當時大概仍是放假的原因,外人根本進不去的。

三處地點兩處落空,時間又充裕,我只好趕往下一個目的地,這就是慈溪上林湖越窯博物館。由井頭山到上林湖,一路上都在山區行車。這里屬于四明山余脈,路上頗有些陡坡險路,上嶺下山,來往都是單行線,急彎會車,真有些驚險的感覺。到了上林湖地區已是傍晚,只好找一個酒店住下,第二天才進入上林湖考古公園。公園很大,在尋找博物館的路上,可飽覽上林湖的山光水色,在山腳林密處,我找到博物館,才見到慕名已久的越窯名瓷。

?

“露天青瓷博物館”

越窯是中國古代最著名的青瓷窯系,主要產地是唐代明州余姚上林湖(今浙江慈溪上林湖)一帶。因當地五代時劃歸越州,故得名“越窯”。東漢時,中國最早的瓷器在這里的龍窯(古代依山勢建造的斜坡式窯爐,因形似臥龍而得名。結構分為窯頭、窯床、窯尾三部分,窯頭設火膛,窯身兩側設投柴孔,利用山坡坡度形成自然抽力,采用“火膛移位式”分段燒制)里燒制成功,此后一直到宋代,越窯青瓷都代表了中國瓷器制造的最高水平,并對埃及、波斯、朝鮮半島和日本列島等地的陶瓷制作產生過顯著影響。

20世紀30年代,著名陶瓷專家陳萬里先生開始關注越窯青瓷,多次對上林湖等地的越窯遺址進行田野調查,著《越器圖錄》、《瓷器與浙江》等書介紹越窯青瓷,并確認上林湖地區是越窯的中心產地。

?

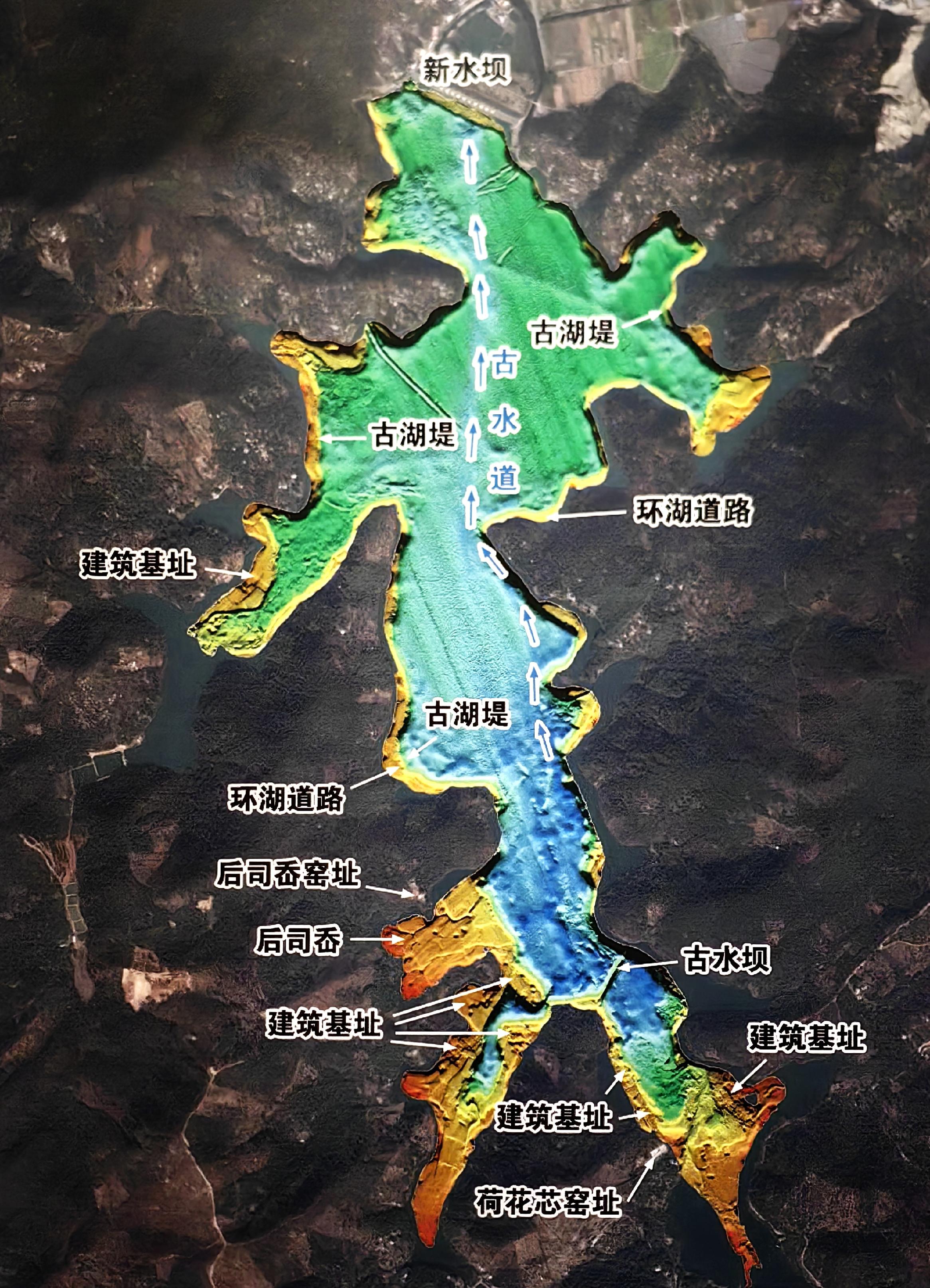

1949后,文物部門多次對上林湖越窯進行考古調查,其中較大規模的有:1957年浙江省文物管理委員會對上林湖、古銀錠湖等地作實地調查,在上林湖區內發現木勺灣、鱉群山、黃鱔山等十余處窯址;1982年起的浙江全省文物普查,三年中在上林湖庫區發現97處窯址; 1990年浙江省文物考古研究所組織上林湖越窯遺址考察組,對上林湖地區進行全面調查和勘測,測繪了上林湖古窯址地形圖。

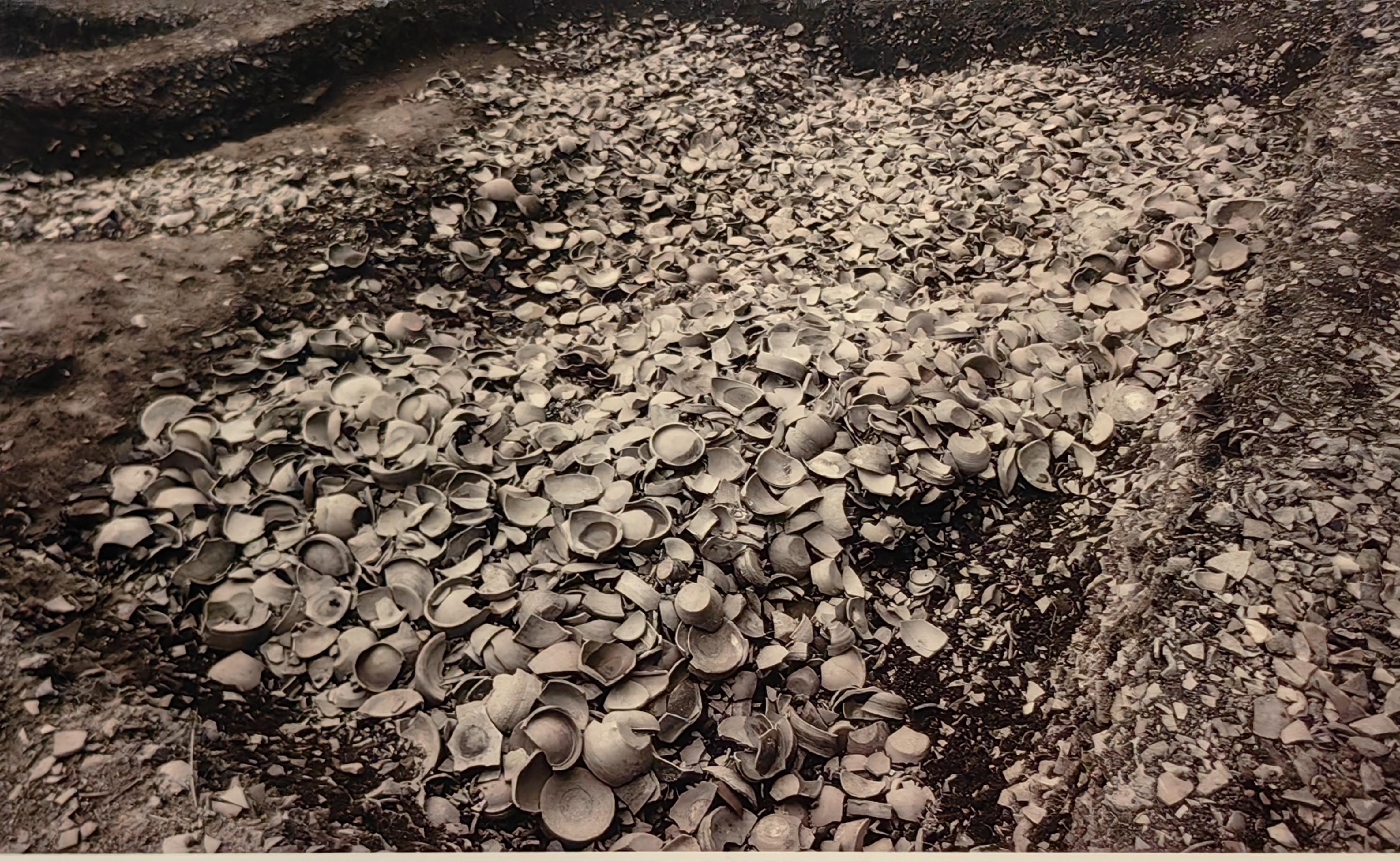

1993年10月至1995年7月,浙江省文物考古研究所與慈溪市文管會聯合對上林湖荷花芯窯址進行大規模發掘,發掘面積1400平方米,發現唐、宋時期的兩座窯爐,其中唐代窯床長41米,最寬3.2米,殘高0.5米,現存窯墻、窯門、火膛等部分。

1998年至1999年下半年,浙江省文物考古研究所、北京大學考古文博學院等單位聯合對上林湖寺龍口窯址進行二期發掘,發掘面積1045平方米,發現南宋窯爐一座,長50米、寬約2米、殘高0.4米,其他有作坊遺跡、房基、匣缽護墻等,出土瓷片標本5萬余件。研究表明,寺龍口窯址始于唐代,至南宋初年停燒,五代、北宋時燒制貢瓷,南宋初為朝廷燒制祭祀用瓷和生活用瓷。考古發掘展現了從晚唐五代到南宋初年的越窯青瓷發展軌跡,為越窯文化、貢窯和秘色瓷、越窯和宋代官窯等問題的研究提供了可靠的實物資料。2014至2015年,再次對荷花芯窯址進行主動性發掘。

考古調查和發掘表明,上林湖越窯遺址是目前發現的燒造年代久遠、規模最大、窯場分布最集中的青瓷窯址群,屬中國古代制瓷工業重要遺址之一,展現了越窯從創燒、發展、繁盛至衰落的整個歷史軌跡,被譽為“露天青瓷博物館”。

?

越窯瓷器的時代特色

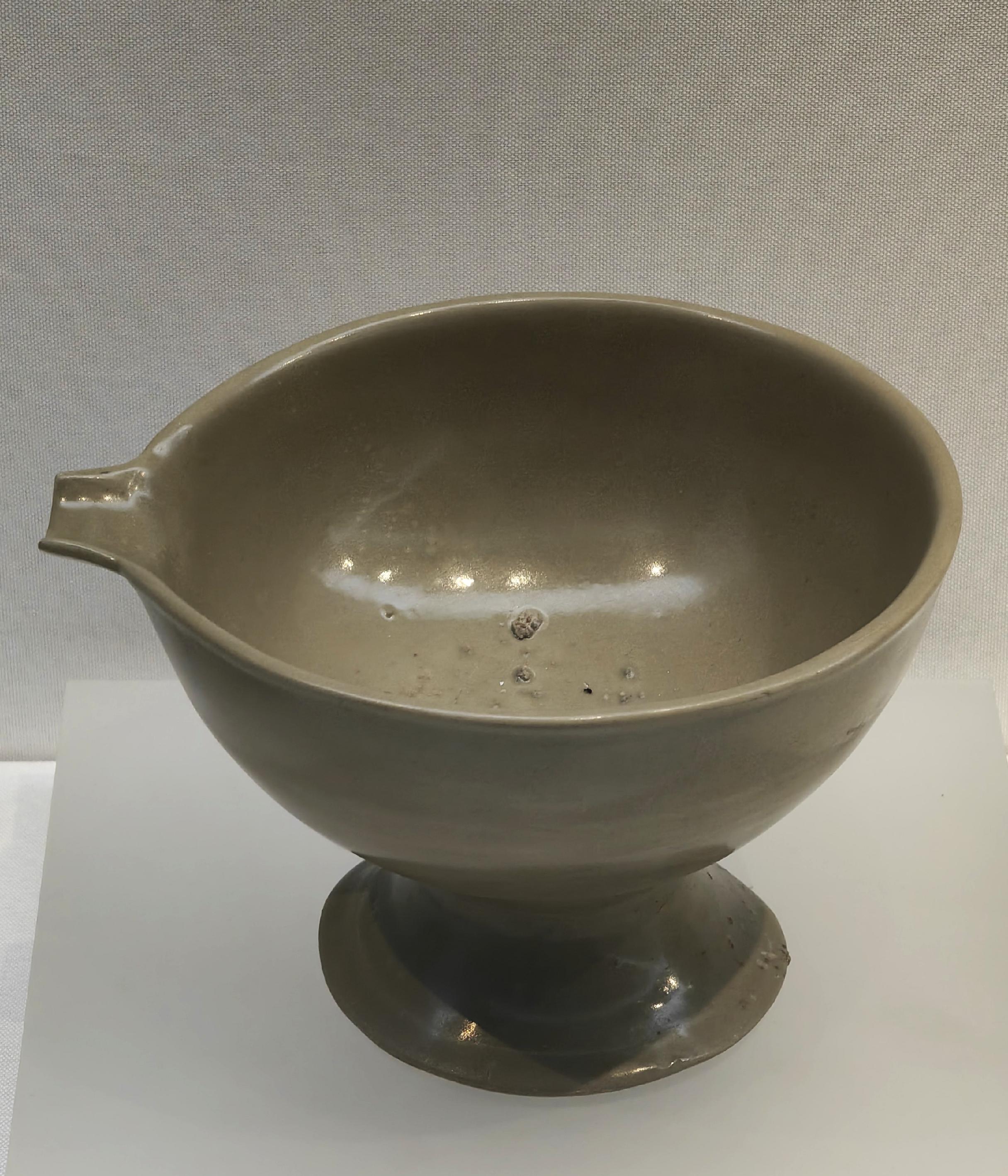

越瓷的特點是胎骨較薄,施釉均勻,釉色青翠瑩潤,光彩照人。越瓷的前身是新石器時代晚期出現的釉陶和印紋陶。大約在東漢晚期,創燒出了越窯瓷器,但多為罐、碗、壺等器物,造型單調。三國時期的產品主要有罐、罍、壺、碗、缽、洗、盞等;器物胎質堅硬,含沙粒,較粗糙;釉色以青黃居多,還有青、青綠和褐色釉;紋飾有羽毛紋、網格紋、席紋、窗欞紋、重線水波紋等。

晉代的瓷器制作工藝逐步走向成熟,器物的造型和裝飾有所創新,燒制出了堆塑罐、雞首壺、唾盂、蛙尊等,裝飾以弦紋、褐色點彩為主。兩晉的青瓷造型仍偏重經濟實用,但到了南朝,器型變得挺拔修長。眾多南朝青瓷以日常用品為主流,罐、壺、碗、盂、盒、洗、水注、缽、硯、熏、爐、尊、燈、虎子、瓶、盞等常見,以雞首壺和青瓷虎子最具特色。有的器皿取動物形象作為造型的局部或整體,優雅別致,妙趣橫生,如臥羊、熊尊、鳥盂,以及虎形、獅形座等。把瓷胎放在匣缽內焙燒的方法是這一時期最重要的技術進步,此項創新不但提高了產品的質量,也為上林湖日后成為越窯青瓷生產中心奠定了良好的基礎。

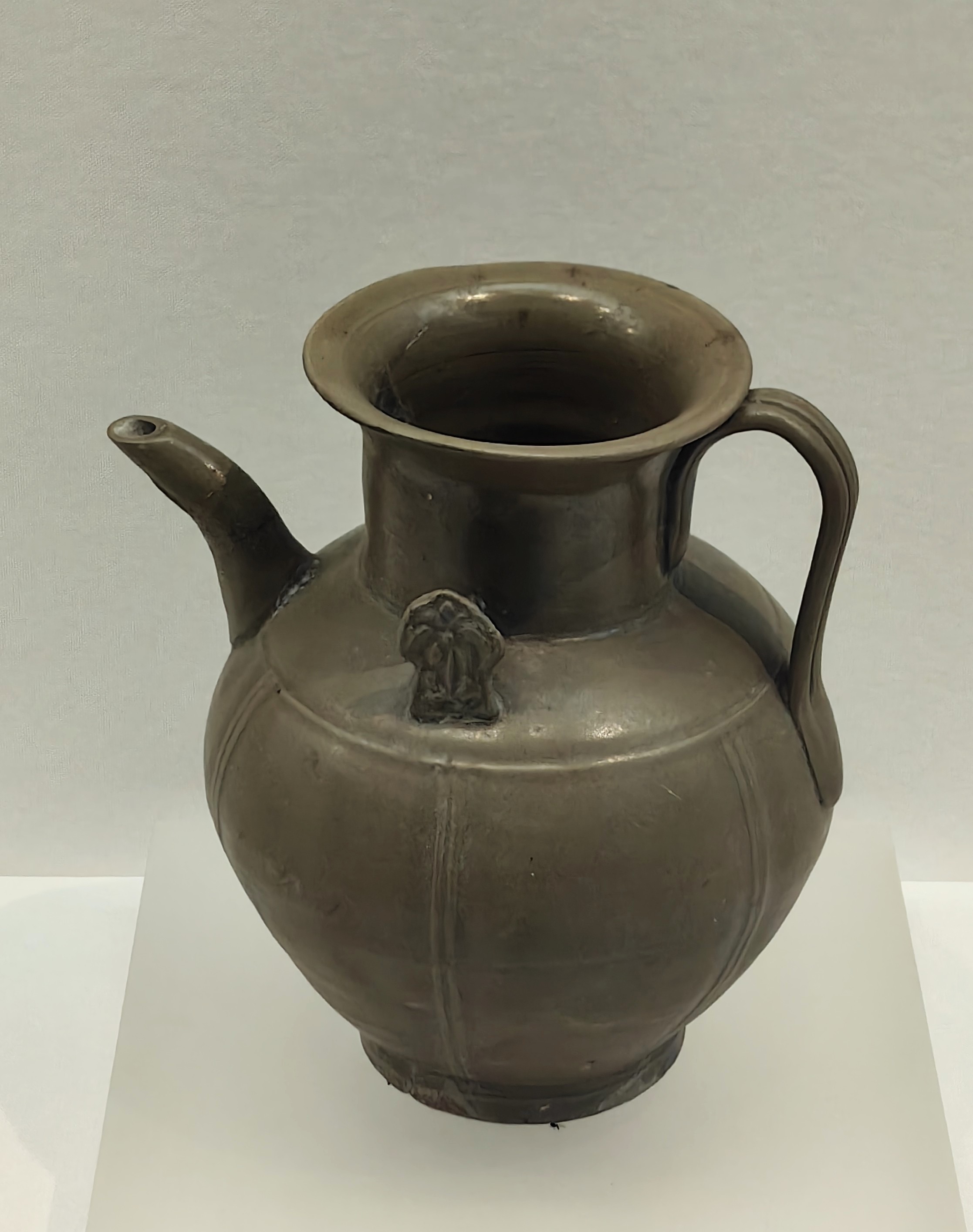

唐代,越窯產品成為與金銀、寶器、絲綢并列的貴器,越窯成為全國六大青瓷名窯之首,產品有執壺、罌、盤、缸、洗、缽、碗、杯、燈盞、熏爐等。唐代晚期,上林湖瓷業生產進入最為繁盛的時期,制作工藝達到了爐火純青、精美完善的境界,產品獨步天下。

其瓷器產品胎質灰白、細膩,質堅而密;釉色多為青黃、青灰、青綠;釉層均勻,晶瑩滋潤,呈半透明狀,有如冰似玉的效果;器表裝飾方法雖然承襲傳統的刻花、劃花、印花和堆塑等,但技藝手法有進步,如刻花和劃花是用流利的線條在胎上刻畫出生動活潑的龍、獅子、鳳鳥、仙鶴、鶴鵝、雙魚、牡丹、蓮花、寶相花、卷草和人物、山水等紋樣,布局嚴謹,生動活潑。唐人對越窯青瓷不吝贊美之詞,如孟郊“蒙茗玉花盡,越甌荷葉空”、施肩吾“越碗初盛蜀茗新,薄煙輕處攪來勻”、皮日休“圓似月魂墮,輕如云魄起”等詩句都是贊美越窯瓷器的。甌因茶而青翠,茶因甌而飄香。在唐代,類冰似玉的越瓷與濃郁的茶香相得益彰,為茶人增添了無窮的高雅情趣。

北宋前期,越窯在制胎、上釉、裝燒、裝飾等各方面的工藝進一步提高,器物胎質細薄,釉層薄而透明,普遍采用支圈支燒,盛行刻劃花、淺浮雕、刻花與篦紋結合的裝飾,線條纖細,技法嫻熟,花紋圖案繁多,有鴛鴦戲荷、四纏枝紋、鸚鵡對鳴、雙蝶相向、雙鳳穿枝、龜伏荷葉、鳥棲花叢,還有牡丹、水波紋、龍、人物等,表現出非凡的藝術創造力。但到北宋中期,工藝上出現停滯跡象,產品質量也較早期略顯遜色。

南宋初期,由于朝廷征燒祭器和生活用瓷,瀕臨消亡的越窯起死回生,繁榮了一段時間,但由于后來南宋朝廷在臨安設立官窯,加之燃料匱乏以及戰亂等因素,上林湖越窯逐漸停燒,湮沒于世。

?

琳瑯滿目的秘色瓷

“九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遺杯。”唐陸龜蒙《秘色越器》詩中始見“越窯”之名,也是首次出現“秘色”這一名詞。秘色瓷以其美麗的釉色、精致的造型、奔放的線劃花紋,被稱為青瓷中的精品,為世人所珍視。所謂“秘色瓷”,最初應是指唐代越窯青瓷中的精品,“秘色”指稀見的顏色。因贊譽越窯瓷器釉色之美,又演變成越窯釉色的專有名稱,故“秘色瓷”就是用保密的釉料配方燒成的瓷器,其特殊的釉料配方能產生瓷器外表“如冰”、“似玉”的美學效果。

上林湖是秘色瓷的發源地。晚唐時,上林湖窯場燒制出精美絕倫的秘色瓷,代表了當時瓷器工藝的最高水平,廣受贊賞,唐朝廷在上林湖設立“貢窯”,置官監窯,以便大量燒制秘色瓷,供奉朝廷。秘色瓷被作為貢品,送往首都長安,秘藏于內庫。唐懿宗還欽賜一批秘色瓷給皇家寺院法門寺,以供奉佛指舍利。

?

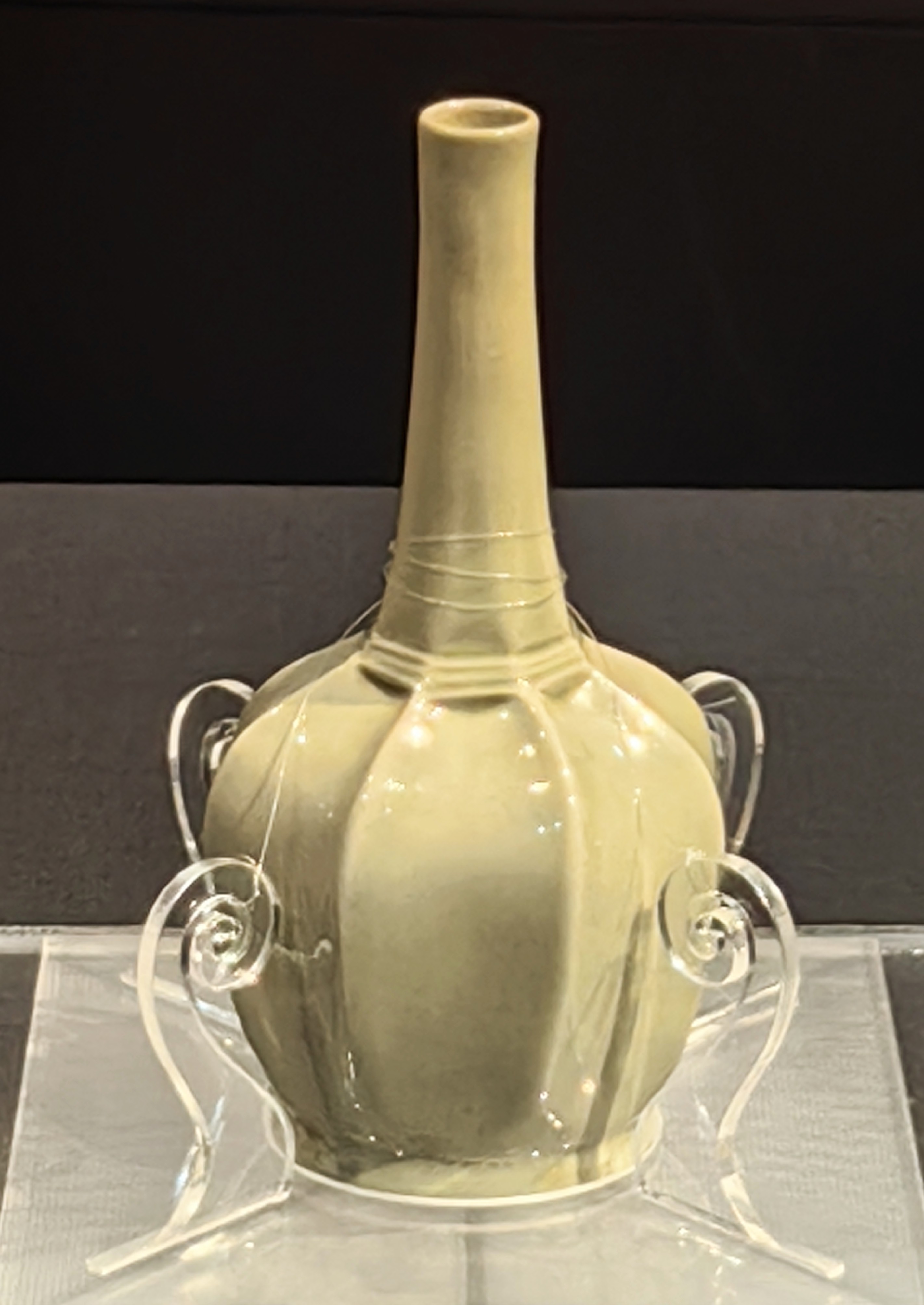

唐代“秘色瓷”造型嚴謹,釉色青翠均勻,色澤典雅,體現了盛唐時卓越的制瓷工藝水平。現今發現的唐代越窯“秘色瓷”都是陶瓷史上的精品,而陜西扶風法門寺地宮出土的“秘色八棱凈水瓶”則是越窯青瓷的上上品。此瓶以腹部突起的八條突棱為裝飾,與瓶頸三道弦紋呼應,造型簡潔典雅,釉色如湖水般碧綠柔和,風格素雅。法門寺出土的秘色瓷碗,釉中含鐵,用還原焰燒成,釉色青綠光潤,細膩華美。

五代時期,秘色瓷繼續生產,吳越國王室及重臣所用的瓷器絕大多數為秘色瓷。北宋立國后,對南方的吳越國虎視眈眈,迫使吳越不得不傾盡國力以事北宋,文獻記載吳越國所貢方物中,很大一部分就是秘色瓷。

所謂“秘色”,究竟指何種顏色,早先人們莫衷一是。筆者上大學時,還不知道“秘色瓷”這一名稱。我們在1980年實習,到中國歷史博物館,請李知宴先生講解歷博的瓷器,還沒有這方面的內容。直到1987年4月發掘陜西扶風法門寺唐代地宮,發掘出13件越窯青瓷器,在記錄法門寺皇室供奉器物的物帳上,這批瓷器明確記載為“瓷秘色”,人們才清楚認識了“秘色瓷”,從而解決了陶瓷界長期以來議論不休的問題。而我自己,也是在2024年10月的陜西訪古之行中,到法門寺博物館,才第一次看到了秘色瓷的真容。幸運的是,在上林湖越窯博物館,我得以看到了更多的秘色瓷,不禁為古代工匠巧奪天工的技藝而嘆為觀止。此行不虛,收獲滿滿!

圖片 | 翟德芳

排版 | 劉慧伶

設計 | 王梓琳

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號