文博時空 作者 張夢佳 在押解北行的途中,有人曾見過他。

那時他身披破敗的僧衣,形容枯槁,手中拄著一根折斷的竹杖,在泥濘中踉蹌前行。

風(fēng)雪之中,他抬頭望著灰白的天幕,無悲無喜,眼底只余一片麻木。

誰又能想到,這個在北地風(fēng)雪中困頓掙扎的老人,竟是汴京宮闕之主、北宋最后的皇帝宋徽宗呢?

他曾以一己之志繪制錦繡山河,以山石鐘樂編織盛世幻夢,而今繁華消散,山河黯淡,唯有他親手鑄就的山石、書畫與器物,猶在風(fēng)雪與黃土之中,默默守著一個早已遠逝的世界。

?

艮岳:夢起山石間

岡連阜屬,東西相望,前后相屬,左山而右水,沿溪而傍隴,連綿而彌滿,吞山懷谷。

宋徽宗在《艮岳記》如此描繪他的城市山水夢。

他的夢非止一日。

還是一個閑散王爺時,他就常常徘徊于宮苑之間,望山石水木而神往。十?dāng)?shù)年后,在種種偶然與權(quán)謀的交錯中當(dāng)上皇帝的趙佶,終于有了將心中幻境具現(xiàn)于地的權(quán)力與資源。

然而,真正促使他大規(guī)模擴建園林、改造地勢的,并非純粹的審美追求。相傳他即位之初膝下無子,有道士進言:“京城東北隅,地協(xié)堪輿,但形勢稍下,儻少增高之,則皇嗣繁衍矣。”《易》以東北為艮,為山之象,又主子嗣與綿延之意。宋徽宗自幼信道,這番堪輿說辭他自然欣然采納,于是敕令在大內(nèi)東北角廣筑高土,起造皇家園林。

?

園林初名“萬歲山”,后來改為“艮岳”,山石崢嶸、林水交映,宛如仙境,幾成帝國造夢之巔。然而命運自有其諷刺之處:據(jù)《宋史》記載,徽宗一生子嗣三十余人,或早夭,或在靖康之難中被擄北去,到宋高宗趙構(gòu)駕崩之時,皇統(tǒng)已無嗣可繼,不得不從旁系宗室中過繼了一個孩子,也就是后來的宋孝宗。風(fēng)水所許的“多男之瑞”,終究只是短暫幻象,連同那座承載了他期盼與幻想的艮岳,也在金兵的鐵騎之下,化作塵土與殘石。

?

從艮岳的修建到完工,或許宋徽宗覺得他在順應(yīng)天意、穩(wěn)固國運,滿懷對國祚綿長的期許,卻不知天命將變。

又或許冥冥之中,因果輾轉(zhuǎn)相生。

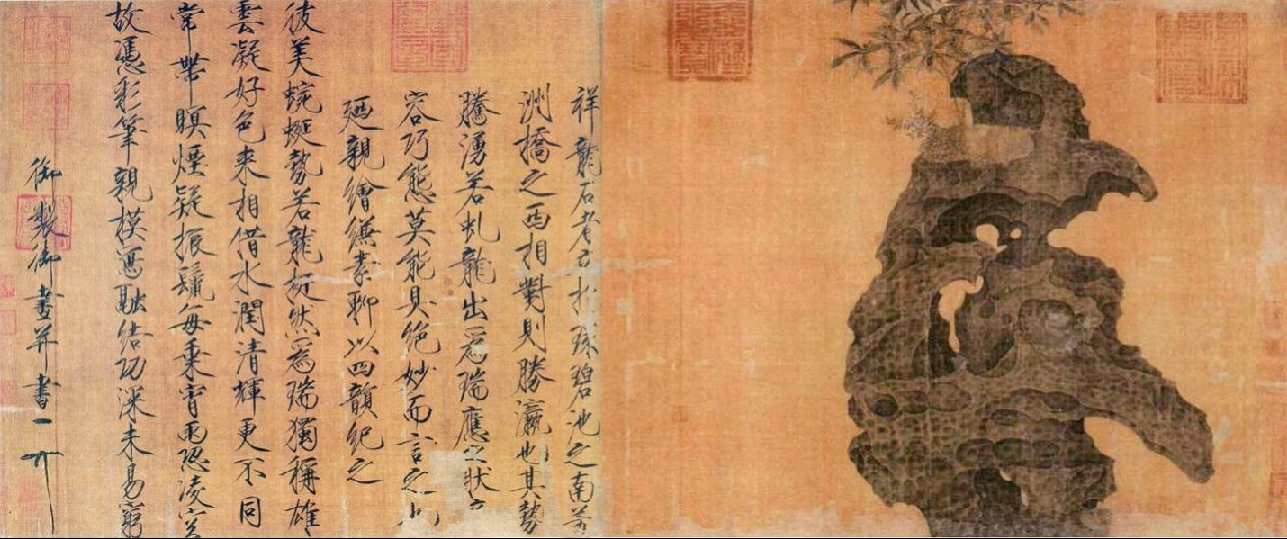

艮岳開工于政和七年(1117年),宣和四年(1122年)基本完成。它是石的國度:園中不以山為山,而以石為山;不借江為水,而鑿渠為流。道教崇尚山石,宋徽宗更是相信怪石中有蟠龍神力,身處怪石環(huán)繞之中,可以幫助自己得道升天。他親自設(shè)“應(yīng)奉局”,由心腹太監(jiān)朱勔主事,遣人遍搜天下奇巖怪石。于是,一條名為“花石綱”的漕運之流由江南發(fā)端,經(jīng)運河北上,終至汴梁。江浙太湖、靈璧石洞、嵩洛舊脈……凡有石者,皆可為貢。

?

這其中,尤以太湖石為尊。然而其運送過程,又極為驚人。一塊太湖石,可以重達數(shù)萬斤,陸路則毀民居、開道路,水路則決提防、壞廬舍。僅為運送一塊石頭,僅為了討得皇帝的開心,沿途的民眾不僅要提供錢谷和民役,還要忍受民居被拆,甚至橋梁城郭被毀。運送之艱難,耗費之巨大,民不勝其擾。

?

然而宋徽宗對此充耳不聞,一心沉浸在藝術(shù)造景的滿足之中。

花石綱的“綱”,在宋徽宗時指的是一種運輸團隊,運送馬匹稱為“馬綱”,運送米糧則為“米餉綱”。然而運送花石,并不比運送糧草木材,是為國計民生之“重”,反而更像是一樁美學(xué)上的偏執(zhí)。徽宗親自過目睹石,挑揀命名,仿佛那不是死石,而是有靈之物。他甚至以蓬萊為原型,自比為神話中的仙人,將園中巨石視為仙人所居之峰,在山石之間漫游賦詠,流連忘返,并為此專門寫下一篇《艮岳記》。

艮岳規(guī)模恢弘,布局精巧,打破了秦漢以來宮苑“一池三山”的規(guī)范。園中奇峰疊嶂,水系環(huán)繞,亭臺樓閣錯落有致。宋徽宗在園中遠眺,石海如浪,林影參差,溪聲繞石,花木雜沓。坐在石上,或以清茗招待文士,或于夜色微明中靜聽鐘漏。賞石戲水間,此刻他不再是凡塵人間的皇帝,而是九重天上的仙人。

?

北宋時期愛石的文人不少,蘇軾嗜石成癖,寫下不少有關(guān)石頭的詩文;米芾更是石癲,醉心賞石無心公務(wù),甚至還要與石頭稱兄道弟。他們將石頭視為人格的投射,也是可游可棲的山林片段。而宋徽宗,正是將這股文人之癖推至極致的皇帝,他不僅收藏山石,更要以一國之力筑一座山河幻境,安放帝王心中那一絲遙遠而不可及的山水夢。

夢境太美,但也太重。

這場石之大業(yè),終究也成了壓在普通民眾身上的一座大山。漕船專道,徭役繁重,民間甚至流出“為石廢糧”的傳言。甚至方臘起義,亦曾以“反花石綱”為號召。民怨日熾,徽宗卻渾然不覺,依舊在奇石上吟風(fēng)弄月,在假山中修道祭星。

直到靖康之難降臨,一切崩塌。金兵入汴,起初城中百姓還以艮岳的山石為藏身之所,后來艮岳被毀,太湖石或被鑿以為炮、以石攻石,或被北運燕京,在北海一隅仿照艮岳再建宮苑。

?

修建六年,存世五年,徽宗苦心經(jīng)營的艮岳,曾經(jīng)富麗堂皇的園林,就這樣頃刻間化為灰燼。不久之后,他本人也被金兵擄走,在五國城中(今黑龍江依蘭)被囚禁了九年,終于不堪精神折磨,客死異鄉(xiāng)。

他深愛的那些“靈石”,一朝從供奉之物轉(zhuǎn)為攻城之器,恍如帝國命運的荒誕寓言。

?

銅鐘:聲留盛世形

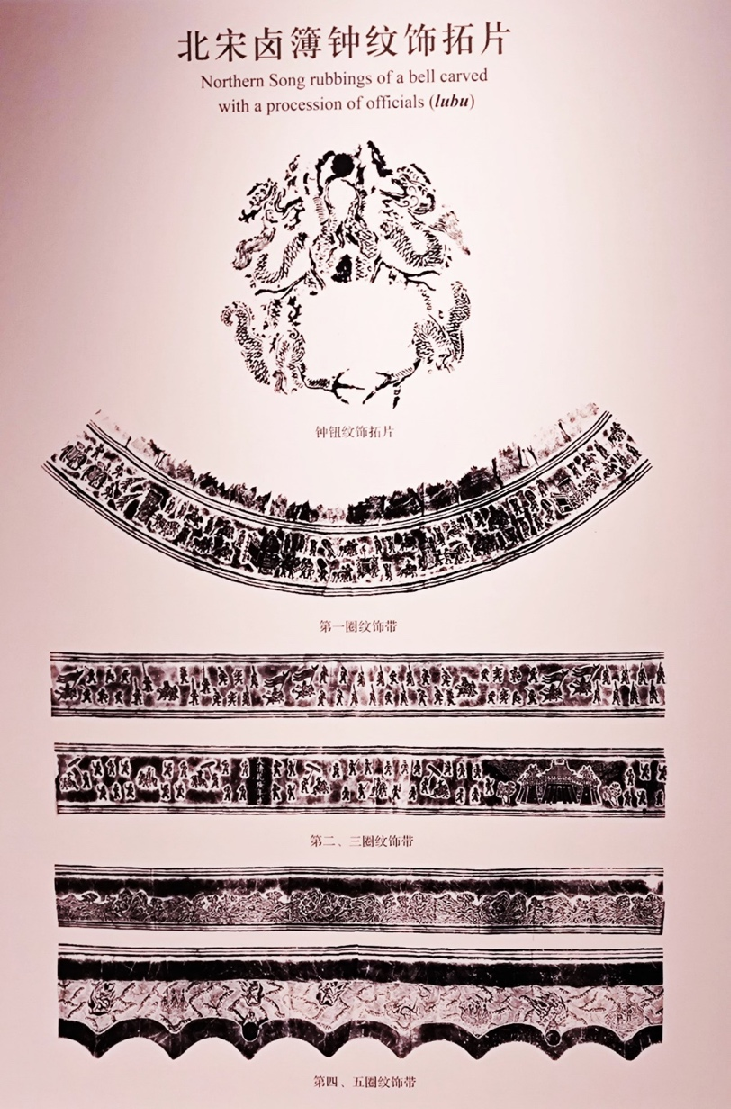

如果說艮岳是徽宗個人審美的集中體現(xiàn),那么鹵簿鐘與大晟鐘則代表了他對禮樂制度的重建與完善。

在大晟府的石階下,曾有千名樂工齊奏鐘鼓,清越的鐘聲一路傳至御街深處,驚動市井,也驚動月色。宋徽宗微閉雙眼,站在宮中露臺之上,聽那銅鳴如波濤涌動,仿佛千年前的靈魂蘇醒,正在緩緩歸來。他說,他要法先王之制,復(fù)禮正聲。

宋徽宗即位之后,就開始著手恢復(fù)禮樂,重整宮廷禮制。禮樂之治,始于一聲銅響,而為了這份沉靜而莊嚴(yán)的響動,他專門設(shè)立了掌管樂律的官署“大晟府”,也不惜調(diào)集天下良匠,仿古鑄鐘,即為“大晟鐘”。他擬定十二律呂,復(fù)原三代正聲,將自己對理想國的構(gòu)想,一一鑄入青銅之中。

政和五年(1115年),他更將新制的雅樂鐘磬,連同鼓車、管笛共計428件禮樂器贈送高麗國。這是一次遠比金銀更昂貴的外交,是他將中華禮樂之聲推廣四海的宣言。

而在所有這些禮樂之器中,有一口鐘,幾乎凝聚了他全部的審美與統(tǒng)治理想。

?

這口宣和年間鑄造的“鹵簿鐘”,通高一米八,重逾八百斤。鐘身形如圓筒,穩(wěn)坐八瓣蓮足,上層雕著雙龍紐,昂首相向,鬃毛翻卷,神態(tài)莊嚴(yán)。中段滿鑄儀仗圖景,鑾輿在前,文武百官次第列隊,金甲披身的禁軍將士持戟侍立,一如御駕出巡實景。更下方,則是一帶環(huán)繞全身的山水長卷,筆意雄放,江河起伏,仿佛《千里江山圖》在銅上復(fù)生。而最底層,海濤洶涌,瑞獸騰躍,獸形似麒麟,踏浪而行,象征江山永固、四海升平。

?

這是一口鐘,也是一卷時代的縮影。連鐘上的建筑細(xì)節(jié)都取材于現(xiàn)實。

?

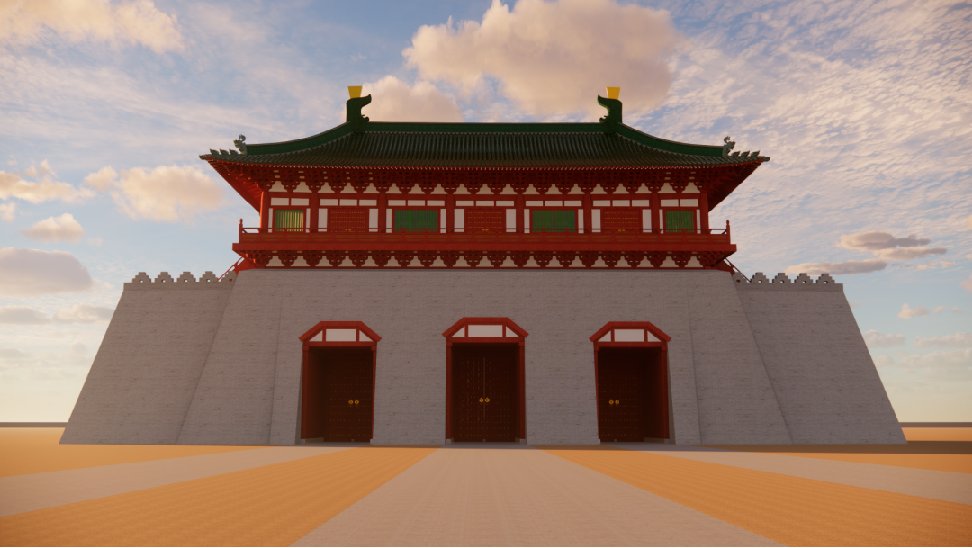

儀仗浮雕中,中央有一座“五門三重樓”的城門,兩側(cè)闕樓相連。這正是政和八年(1118年)在宰相蔡京主持下擴建的汴梁皇宮正門——宣德門。當(dāng)年蔡京建議,仿照唐長安大明宮丹鳳門,將宣德門增建為五門并列的格局,以彰皇威,徽宗欣然采納。待新門落成,徽宗命工匠將其雄姿鐫刻于鹵簿鐘上,以記升平之世。

他要這門,成為時代的標(biāo)志;也要這鐘,成為永固的見證。

于是鹵簿鐘上,刻在青銅上的“晚宋盛世圖”融合了帝王儀仗與錦繡山河。宋徽宗一定想過,也期待過,數(shù)百年后,有人站在這口鐘前,看到山川形勝、宮門儀仗,便會記起他——那位既好畫工又擅制禮的皇帝。他相信有了禮,便有秩序;有了樂,便有和聲,而這些秩序與和聲,必須鑄入金石,才能傳之久遠,銘之不朽。

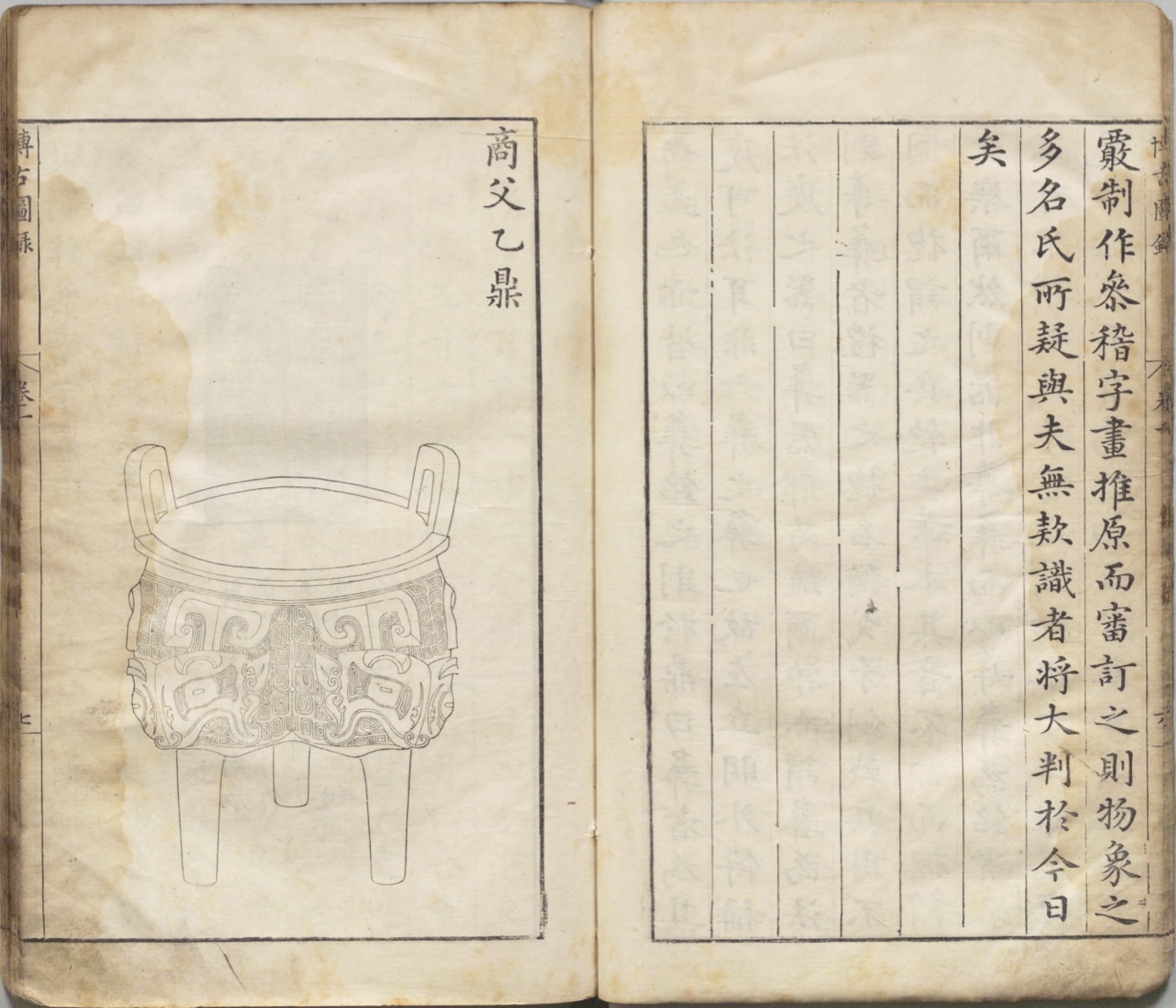

因此,宋徽宗不止于鑄鐘,也投入到整個青銅體系的復(fù)興。在他心中,禮器不僅是朝儀陳設(shè),更是恢復(fù)古制、致敬先王的象征。于是他命人遍求先秦古器,親自參與考訂與命名,并最終將三萬余件青銅器藏于宣和殿中,匯集成一部煌煌大典——《宣和博古圖》。

?

這是一部前所未有的器物圖譜,繪形制、附銘文、釋名號、列尺寸……首開后世金石考據(jù)之先河。自商周至隋唐的諸多禮器與生活器具,或鑄銘悠遠,或紋飾奇古,皆以工整線圖細(xì)細(xì)勾勒,意在為失落已久的“三代禮制“,重塑一個理想模型。

在這些仿古重制的禮器中,尤以“宣和尊”最具象征意義。這尊仿自《博古圖》所載“商祖戊尊”,形制雄渾莊重,紋飾繁縟雅麗,器底鑄銘:“唯宣和三年正月辛丑,皇帝考古作山尊,于方澤,其萬年永保用”,花紋與銘文都極力追摹古意。字里行間,滿載徽宗親載禮儀、追慕上古的意志。

?

宣和尊被安放在都城北郊的方澤壇,那是宋代的祭地之壇。壇基方正而高峻,層層疊起,尺寸皆取偶數(shù),以應(yīng)地道厚重之象。宣和尊置于其上,昭示皇權(quán)與天地之正統(tǒng),也寄托著徽宗加諸于禮器之上的執(zhí)念——以物化的形制,求得人心與天下的歸正。

宋徽宗時代,仿古之風(fēng)熾烈,不僅宣和尊,大至尊鼎彝豆,小到銅匜酒觴,各種器具均有仿制。宋人不單模仿外形,更在工藝上追求古法之精微,既流淌著古趣,又帶著宋人獨有的清潤意趣。

更有甚者,青銅器的仿制之風(fēng)亦影響到了瓷器的創(chuàng)造:三足鼎式香爐,鈞窯出戟尊,皆模仿古銅之制,瓷土與釉色在仿古之中生發(fā)新意。可見徽宗時代,禮樂復(fù)古之理想,不僅鑄成青銅器物,也潤物無聲地滲入了整個工藝世界。

?

也正是從徽宗起,由北宋歐陽修開創(chuàng)的“金石學(xué)”漸盛,并自此延續(xù)數(shù)百年,影響深遠。青銅器從神廟祭壇走向書齋案頭,成為被文人研究與收藏的對象。許多今日通行的器名與器類劃分,便是始自此時。

可惜,理想與現(xiàn)實并非總是相容。宋徽宗愛銅器,不只是因其形制古雅、聲音清遠,更因它是一段可鑄的歷史,一種可以觸摸的“禮”。他復(fù)古的執(zhí)念,正如他對山石的偏愛,是對理想秩序的一次又一次具象化嘗試。他想要以青銅銘制禮,以制度繡盛世,然而器方成,禮未立,鐘鼓樂聲鏗鏘未久,便隨“靖康”一役而沉寂。

靖康二年,金兵南下,汴京城破,徽欽二帝被俘北上,宮廷典籍與禮器悉數(shù)為戰(zhàn)利品,被載往燕京,鹵簿鐘也在其列。鹵簿鐘面前,橫亙的是即將到來的多舛的命途:最初被懸于一座寺廟中,寺僧用利刃在鐘口刻下“右街僧官宛平縣仰山院官”,用作晨鐘暮鼓。乾隆年間,皇帝亦覺其形制奇?zhèn)ィ思涌獭扒∧暝臁币猿湫妈T。可是那層舊紋仍在,舊日宣和仍在,只是被隱藏于時代塵埃之下,不再發(fā)聲。

此后,鹵簿鐘又幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)至奉天,民國年間更是幾度遭竊,直到1949年后被遼博收藏,總算得以在展廳一隅,找到一處沉默且安寧的棲身之所。

另一口“大晟南呂”鐘亦被擄走,原刻“大晟”二字,金人嫌“晟”字不詳,生怕其“昌盛”之意沖犯自己,便將其刮去,改刻“大和”。名稱雖改,聲韻猶在,只是此鐘此樂,從此不再歸宋。

?

似乎就在不久之前,趙佶還在宮中,自覺如堯舜臨世,聽著鐘聲徐徐入夜。爾后轉(zhuǎn)瞬之間,他卻在金人帳下,背手無言,看一件件器物被裝車北去,如夢中春宴落盡,不留半片殘紅。

宋徽宗終究是未能以禮救國。但他的鐘,他收集整理的樂聲,他的那份“使古之音再響于當(dāng)世”的癡愿,仍借器物之形傳于后世。博物館展廳的昏黃燈光下,鐘身舊紋斑駁,鐘聲未響,卻仿佛能聽到跨越了千年的一場鐘鳴,那是為大宋奏起的一曲挽歌。

?

州橋:御路連南北

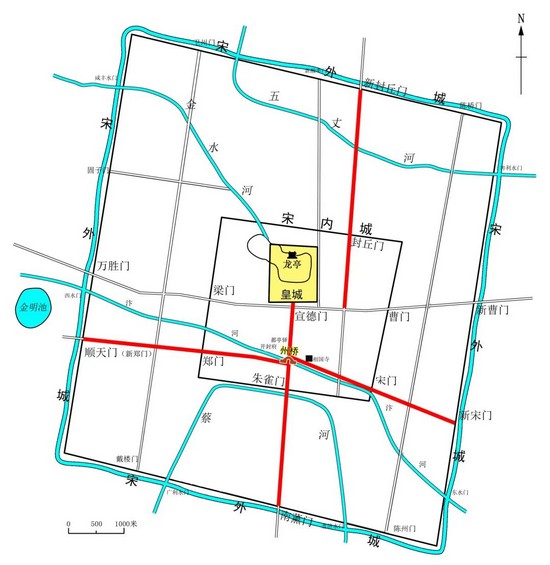

倘若從高空俯瞰宋徽宗的都城,御街如一柄挺直的長筆,南起朱雀門,北至宣德樓,中軸之上,汴河橫亙。御街至此被割裂,唯有一座橋?qū)⑺俣染Y起,這就是州橋。

?

而在千年之后的人們,撥開十余米深的黃土與淤泥,驚見橋基猶存、石刻未朽,常常被文人墨客用以比喻的“雕欄玉砌”,忽然在浮雕中有了真實的皮膚與骨骼。

州橋東側(cè)南北兩岸,浮雕石壁延展近三十米,圖案雄偉精致:水禽飛鶴,異獸海馬,牡丹含苞,卷草騰躍,雕工細(xì)致入微,云氣飄搖。正如《東京夢華錄》所記:“兩岸皆石壁,雕鐫海馬水獸飛云之狀。”

?

當(dāng)中最令人動容的,恐怕還是那些形態(tài)各異、展翅欲飛的鶴——或低頭顧影,或引頸沖霄,雙翅挑過天光,嘴銜云卷,姿勢翩然。這些身影,與宋徽宗自繪的《瑞鶴圖》何其相似。

在中國古代,鶴是吉祥的象征,它們代表了高貴、長壽、純潔、優(yōu)雅、智慧、文化與忠貞。然而州橋石壁上雕刻的鶴,并非單純的符號,更來自于皇帝記憶深處的一夜。

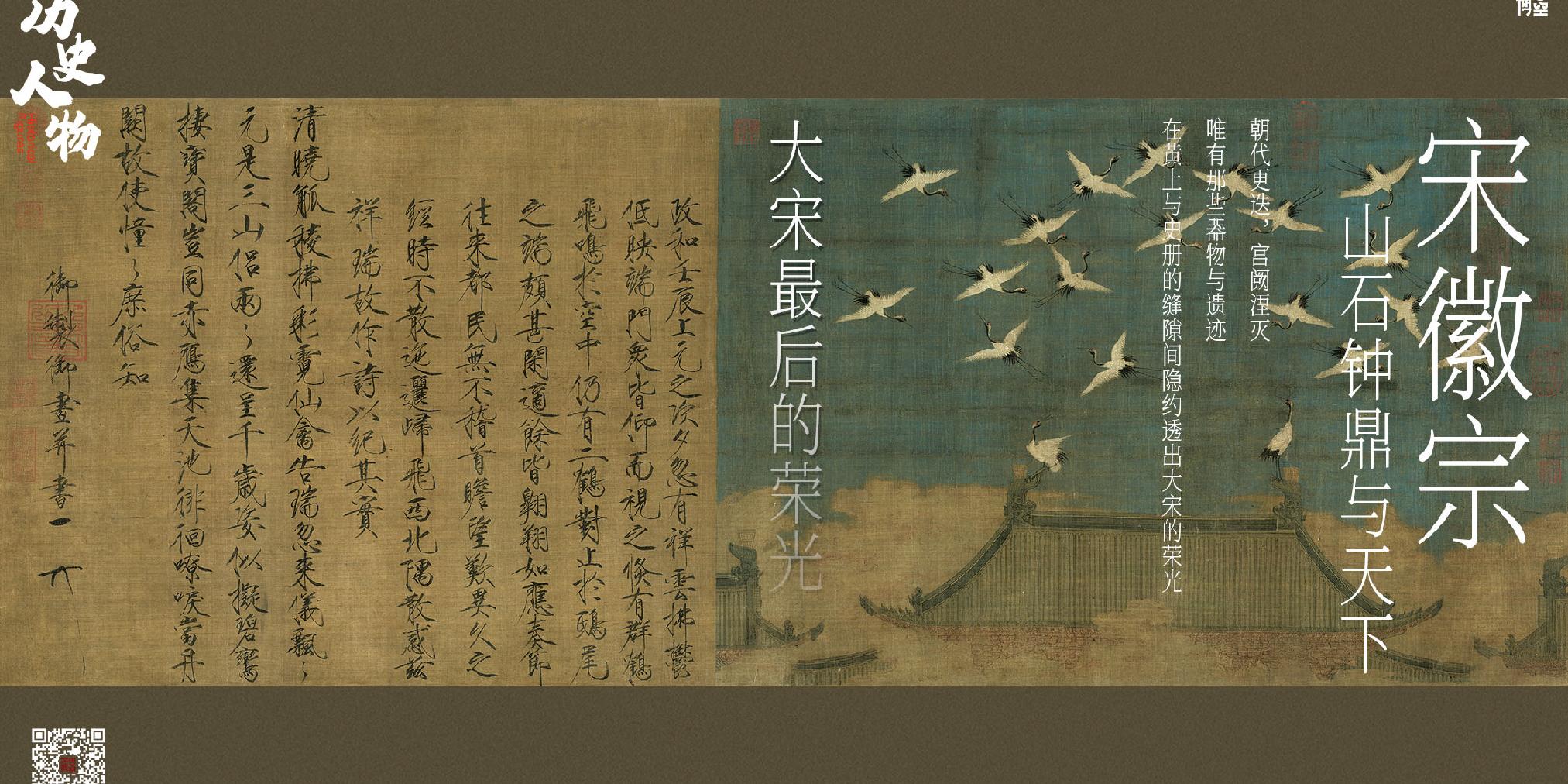

公元1112年,正是北宋政和二年,正月十六那天,時值上元節(jié)次夕,宣德門樓上燈火通明。宋徽宗立于御樓之上,月明如洗,鼓樂如雷,忽見二十鶴翔于空,三繞不去。他大喜,認(rèn)為這是上天對他“統(tǒng)治有方”的嘉許,因而親自提筆描繪,作流傳千古之《瑞鶴圖》。

?

畫中樓觀森列,鶴羽伸展,一派清遠空靈之氣。圖卷左側(cè),更有徽宗自創(chuàng)的“瘦金書”,痩勁挺秀,自成一格。此體初習(xí)黃庭堅,兼采唐代著名書法家褚遂良、薛曜筆法,融諸家之長而自出機杼。線條纖挺峭拔,起伏頓挫,如屈鐵斷金,如風(fēng)竹拂雪,清勁不染塵埃。正與宋徽宗的工筆花鳥畫筆意相通:瘦而不弱,纖而不靡,娟麗中更顯清拔,獨步一時。是以趙孟頫曾贊:“天骨遒美,逸趣靄然”,明代陶宗儀在《書史會要》中也評:“筆法追勁,意度天成,非可以陳跡求也。”

州橋始建于唐,到五代時期,因在汴水之上,因而稱為“汴橋”,再到宋代,又得名“天漢橋”。橋頭兩側(cè)商鋪林立,樓船系岸,青石鋪路,柳堤同行,舟楫之聲與市井喧嘩交織,珠簾畫舫與斑駁人影共舞。彼時彼地,這里不僅是交通的樞紐,更是北宋東京城的心臟。

州橋的周邊街道與建筑格局,宋人筆下多有流傳。宋哲宗時期有一詩人華鎮(zhèn),曾作《崇寧元年五月十六日天漢橋月下閑步》,描繪的正是州橋的夜色:

雙闕高尋佳氣聳,三街平襯綠槐長。沈沈琳館東西迥,裊裊珠樓左右光。

正如孟元老在《東京夢華錄》中所述:“州橋之北岸御路,東西兩闕,樓觀對聳。”橋立御道之上,宮闕遙遙在望。道旁槐樹濃蔭,夏風(fēng)吹來,翠影搖曳。夜色中,宮館寂寥,然而珠樓燈火裊裊,隔著水面,絲竹與喧嘩之聲不絕,照見不眠的繁華都城。

?

而在更早之前,被稱為宋詩“開山鼻祖”的梅堯臣也曾寫下一首《十三日雪后晚過天漢橋堤上行》:

堤上殘風(fēng)雪,橋邊盛酒樓。據(jù)鞍衰意盡,倚坎艷歌留。

寒夜風(fēng)殘,橋畔燈紅,風(fēng)雪中最不曾寂寞的,便是那一家家酒樓、一盞盞燈火,一陣陣熱湯香氣。這又是冬天的州橋了。

繁華之中,也不乏深情身影。

春日暮色里,周邦彥曾在州橋之畔折柳送別李師師,柳絲拂面,籠在煙光中,他于是寫下那闕著名的《蘭陵王·柳》:“柳陰直,煙里絲絲弄碧。”

而王安石晚年居金陵,曾于夢中重回舊都。夢中月色不改,橋影依稀,他醒來提筆,在詩中低吟:“卻看山月話州橋。”此橋未曾遠去,只是夢回時才能抵達。

北宋覆滅后,出生于南宋的范成大出使金國,行至汴京舊地,也曾在此立馬回首。“南望朱雀門,北望宣德樓”,橋下依舊流水潺潺,可眼前已是他國土地。于是他寫下一首《州橋》,嘆此地是“天街舊路”,卻如今舊夢難尋。

州橋,是風(fēng)流地,亦是離別處,是繁華,亦是哀愁。多少文人的纏綿鄉(xiāng)愁、亡國哀痛,都在這座橋上找到了寄托。它不止通往御街與宮門,更通向一個時代的記憶深處。

?

金明池:水映千秋事

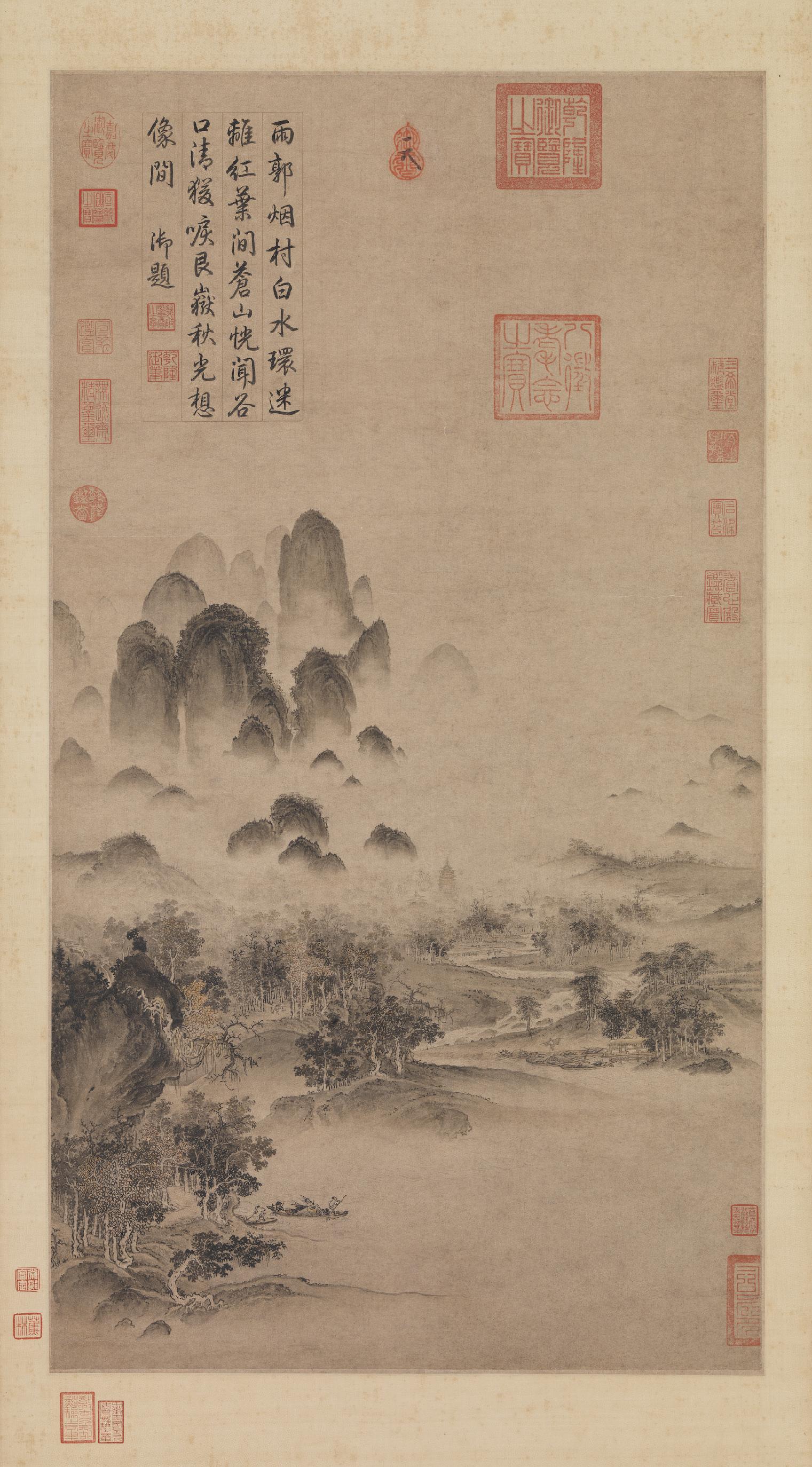

若說州橋是帝都的正脈,那金明池便是它胸前跳動的水心。不是一處宮苑,更像一場夢境——夢在水上,宮在云間。

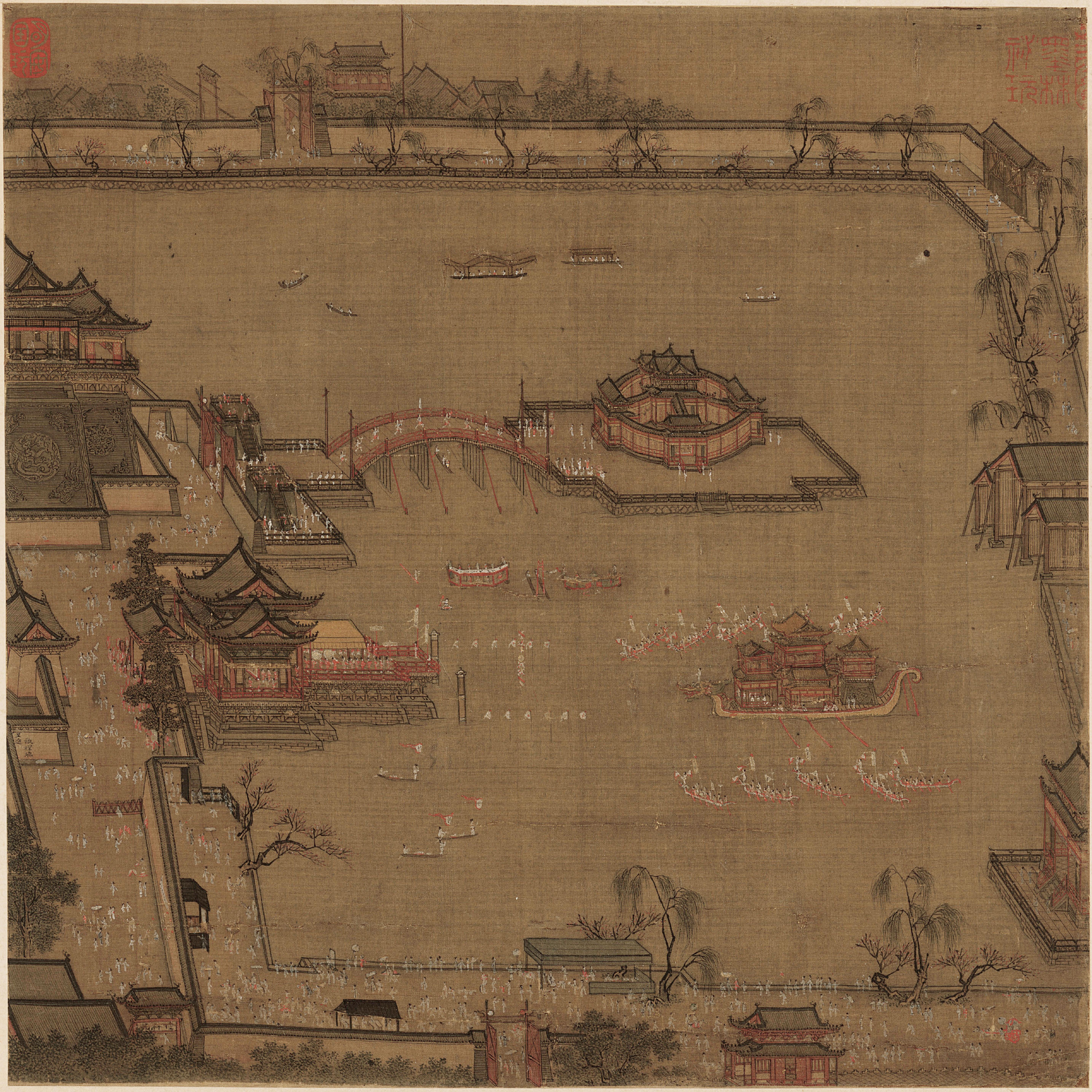

金明池原是水軍教演之所,至宋太宗時,始成湖山之制。宋徽宗即位后,更是將其改制為水上御苑,池中列水殿、通回廊,設(shè)橋榭、建島嶼,復(fù)修仙橋,增添九曲,南北兩岸更是筑起瓊樓玉宇。水面波光瀲滟,亭臺倒映,名士佳人、錦船畫舫,在此地穿梭。

但金明池的美,不止奇景。

每年春日三月初一到四月初八,金明池都是開放的——朝廷允許百姓入池賞春。百戲入水,歌姬競舟、宮女擊鼓、文士投壺……所有人都能成為這座皇家舞臺的一部分。龍舟并進、珠鏈飛灑,春風(fēng)一吹,滿城盡是笙歌。池畔香煙裊裊,水心燈影搖晃,徽宗常常御船親臨,詞臣在側(cè),泛舟酌酒,對月命題。

?

“金明池”之名也入詞譜。宋哲宗元祐七年,秦觀曾與友人同游金明池,望盡岸柳新翠、輕舟爭渡,寫下那首《金明池·春游》:

瓊苑金池,青門紫陌,似雪楊花滿路。

由是調(diào)名始立。待至徽宗朝,金明池更極一時之盛,使此調(diào)更添千年風(fēng)華。

倘若不讀詩詞,或許永遠不會知道那座舊池之名。只要一讀,便知它曾光影如練,亦曾有帝王春心。

除了詩詞,“金明池”也入畫卷。在張擇端的《金明池爭標(biāo)圖》中,湖面寬闊如鏡,畫舫百艘爭渡其上,觀者如潮,旗幟如林,纖毫畢現(xiàn)。與張擇端另一幅傳世巨作《清明上河圖》的市井熱鬧不同,《金明池爭標(biāo)圖》更像一幕國家祭典的縮影,一曲寫給春天、寫給權(quán)力、寫給歡愉的視覺樂章。

?

然而這場盛筵終究要落幕。

靖康元年(1126年),金兵南下,汴京城淪陷。金明池被毀,畫橋折斷,水榭為薪,龍舟不復(fù)。這座曾經(jīng)的皇家水苑中,水聲已止,波光不再。后雖有修復(fù),卻再無前朝春色可言。

春水無主,風(fēng)外愁云,正是金明池最后的留影。

唯有那些船影、簫鼓、翠裙與春心,仍在文人筆下、畫卷之中,懷念著大宋歌舞升平的曾經(jīng),也注視著歡聲日漸稀薄的遠方。

?

景龍門:燈盡夢猶燃

冬日的汴京城不曾沉寂。未到正月,景龍門便早早掛起了燈,三道城門之上,銀花萬簇,火珠閃耀,風(fēng)過宮墻,紅綢獵獵。宋徽宗在位時期,景龍門到東華門,臘月十五起就開始張燈結(jié)彩,一直到元夕正日,是為“先賞”。

橋道之上,華燈璀璨,人聲鼎沸,孩童歡笑跳腳,市井之人蜂擁,好不熱鬧。徽宗站在景龍門樓上,俯瞰萬家燈火,一定十分享受這難得與民同樂的時刻。

他當(dāng)然喜歡這座門。

十年前,徽宗命李誡重修此門。那位《營造法式》的作者親自丈量尺寸,以露齦砌造的方式,逐層錯縫夯筑墩臺,建起這座面闊六十米、三門并列的宏偉之門。左右守門房置于墩臺外側(cè),結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),形制規(guī)整,卻不是拘謹(jǐn)?shù)膬?nèi)廷禮門,也非宮苑深處的道觀之門。它位于內(nèi)城北墻的中部,本名酸棗,后改景龍。

?

這道門,或許本是一道制度的象征,然而它遇到的是宋徽宗。宋徽宗在景龍門內(nèi)外大興土木,除皇家園林艮岳外,還有擷芳苑與龍德宮,俱是玩賞之地。只要登樓遠眺,一城宮苑盡收眼底,一身帝業(yè)仿佛皆由自己勾勒而成。

?

然而五年之后,金兵破城,他匆匆禪位,景龍門的金飾被剝,琉璃瓦碎滿城壕。延福的樹木被砍作薪柴,艮岳的太湖石被拆作炮彈,野鶴飛盡,連畫上的仙鶴也不知落入誰人之手。

?

南渡之后,詩人晁說之在回憶中寫:

景龍門外千鐘酒,葆箓宮前萬國人。

可如今,杯酒已冷,人散如煙。

若問燈火猶存否?可惜城門下石階空落,磚縫生草,早已無燈可賞。宋徽宗在五國城中夜夢汴梁時,也會再夢到那夜嗎?再回到那座城門上,看見市井如流,舞樂如畫,宮墻燈火連空,宛如天上銀河閃爍。

?

北宋最后的歲月,留給后世的,不僅是一段王朝的隕落史。當(dāng)一千年后的人們在州橋下重新發(fā)現(xiàn)瑞獸飛鶴,在北海假山中辨出太湖石,在開封城中掘出景龍門遺址,在古鐘之前端詳那一筆一劃的皇家儀仗,也像是觸及了一位皇帝的背影。

宋徽宗確實曾被稱為“諸事皆能,獨不能為君”,章惇早在他即位之初便言其“輕佻不可以君天下”,元代史家脫脫更是擲筆長嘆:若不立徽宗,不納張覺,或許北宋的命運便可稍緩。后人評他“恃私智小慧,用心一偏”,說他疏遠正士、親近佞人,以至君臣逸豫、游觀無度,終至國破家亡。

徽宗所受的批評,并非全然無的放矢。他沉溺道教,熱衷營建,以造園、鑄鐘、圖繪、編樂為樂事。以山水理想構(gòu)筑天下,卻未能憑政術(shù)彌合現(xiàn)實的裂隙。他在書畫旁留下“天下一人”的花押,卻終是未能扛起那沉重的“天下”二字。

?

平心而論,宋徽宗算不上荒淫暴戾的末主。他既沒有晉惠之癡愚,也無孫皓之殘忍,更無曹馬之類權(quán)臣篡逼。他的失敗,也許并非全然的德不配位,而是命途無常——自一位閑散王爺,偶然被推上九五至尊的寶座。那份對美的執(zhí)著、對禮的復(fù)興、對山水的眷戀、對秩序與自然的編織,并非沒有意義,只是無法抵擋山河傾覆的劇變。

然而帝國會崩塌,王朝會覆滅,人身亦終歸塵土。可鐘上的山水仍在起伏,城門上的仙鶴依舊翩飛,浮雕上的瑞獸奔躍不止,假山上的奇石也還在天光中投下斜影。那些他傾盡心力發(fā)掘的、鑄成的器物,卻替他、也替大宋,走過了漫長的時間。

他未能守住天下,未能挽救天下,卻留下了比天下更長久的東西——他一生都在追逐不舍的美。

??

參考資料:

·《宋史·徽宗本紀(jì)》

·《靖康要錄》

·《泊如齋重修宣和博古圖錄》

·周密:《癸辛雜識》

·河南省文物考古研究院、 開封市文物考古研究院:《北宋東京城州橋遺址考古成果》

·李合群:《論宋代銅器鑄造制度》,載《社會科學(xué)》2020年第10期,第164-173頁

·李合群:《試論影響北宋東京規(guī)劃布局的非理性因素——象天設(shè)都與堪輿學(xué)說》,載《河南大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2006年第5期,第7-11頁

·揚之水:《北宋鹵簿鐘上的“千里江山圖”》,載《文匯報》2017年10月27日。

·王庚、王三營:《景龍門:北宋絢爛余暉的見證》,載《光明日報》2025年4月13日

?

圖片 | 張夢佳

排版 | 劉慧伶

設(shè)計 | 王梓琳

京公網(wǎng)安備 11010802028547號

京公網(wǎng)安備 11010802028547號