經濟觀察報 關注

2025-11-21 23:09

![]()

經濟觀察報記者 鄭晨燁

11月21日下午兩點,摩爾線程創始人、董事長兼總經理張建中帶著高管團隊,出現在了上證路演中心的直播間里,摩爾線程首次公開發行股票并在科創板上市網上投資者交流會準時開始了。

就在前一天晚間,這家公司敲定了科創板的發行價,114.28元/股,按此計算,其發行后總市值約為537億元。

這是2025年以來科創板融資規模最大的IPO項目,從受理到過會,摩爾線程只用了88天。

在上市路演長達三個小時的問答里,投資者的問題淹沒了交流平臺,大家拋出的問題都很直白:公司什么時候能盈利?“全功能GPU”路線,到底成色幾何?

其招股書里的數據很直觀,營收增速確實快,2025年上半年收入就達到了7.02億元;但代價是巨大的研發投入,過去三年半累計虧損了54.86億元,因此摩爾線程此次掛牌科創板募集的80億元,不僅要用來補充緊缺的流動資金,更是支撐它繼續進行高強度技術迭代的本錢。

畢竟,頂著“中國版英偉達”的名號,市場給了它高溢價,未來,就需要它用真金白銀的業績,來證明自己配得上這個身價。

光速過會

摩爾線程這次上市,確實趕上了一個好時候。

從6月30日受理到9月26日過會,中間只隔了88天,這個速度,放在過去兩年的A股市場里,幾乎是不可想象的,這背后當然有“科創板八條”的政策推力,也有監管層對未盈利硬科技企業重新打開大門的信號。

從招股書上看,摩爾線程最顯眼的變化在于營收規模的躍遷。

2022年,摩爾線程還是個年入4000多萬元的“小”公司;到了2024年,營收已經干到了4.38億元;再到今年上半年,僅僅6個月,它就入賬了7.02億元。

這種成倍的增長,說明摩爾線程的產品在市場上有人愿意掏出真金白銀買單。

從收入結構看,摩爾線程賺的不只是賣單張顯卡的錢,還有賣軟硬一體化計算設備的錢——招股書顯示,其主要收入來自銷售包含板卡、服務器在內的集群產品。

根據摩爾線程披露的數據,2025年上半年,排在第一位的“客戶R”和第二位的“公司B”,主要掏錢買的都是“AI智算集群設備”,光是這兩家客戶,就分別為摩爾線程貢獻了3.97億元和2.17億元的收入,加起來占其上半年總營收的八成以上。

相比之下,主要采購“板卡”和“一體機”的經銷商極致電子,在名單里已經滑落到了第四位,貢獻的金額只有2140多萬元。

但硬科技行業的鐵律是,要想收入漲,先得砸研發。

作為一家采用Fabless(無晶圓廠)模式的芯片設計公司,摩爾線程雖然不需要自己建廠,但設計環節的開銷依然是剛性的,流片費用、IP授權費、研發人員的薪酬,這些都是省不掉的硬成本。

2022年至2024年,摩爾線程累計研發投入達到了38.1億元,這個數字遠超同期的營業收入。

高強度的研發投入,疊加業務擴張期的備貨需求,讓公司的資金鏈處于緊張狀態。

2025年上半年,摩爾線程經營活動產生的現金流量凈額為-11.64億元,為了填補營運資金的缺口,公司加大了債務融資的力度。2022年末,公司的短期借款余額為0;到了2025年6月末,這一數字上升到了12.17億元。

針對債務規模的變化,11月21日,在摩爾線程網上路演活動中,公司董事會秘書及財務負責人薛巖松在回答投資者提問時解釋,這些短期借款主要為銀行借款,用于滿足公司短期營運資金需求。

薛巖松同時提到了應付賬款的變動,上半年公司應付賬款下降了85.83%,原因是公司依據資金安排,支付了上期末欠付供應商的費用。

換言之,眼下摩爾線程既要維持高強度的研發迭代,又要及時與上游供應鏈結算。

在營收暴漲和資金緊缺并存的局面下,摩爾線程的客戶結構還呈現出高度集中的特征。

招股書顯示,報告期各期,該公司前五大客戶的營收占比始終維持在高位,在2025年上半年這一比例達到了98.29%。

這種客戶結構也符合B端算力交付的行業特點,現階段,摩爾線程的主要交付對象是電信運營商、智算中心等大型B端客戶,單筆訂單金額大,交付周期集中。

業務規模擴大后,庫存管理也成了一個考驗。對此,薛巖松在回答投資者提問時表示,2022年存貨周轉率較高是因為當年剛發布第一代產品,年初基本無存貨,2023年及之后存貨周轉率趨于穩定水平。

營收漲得快,研發燒得兇,客戶又高度集中,這就是摩爾線程當下的真實處境,對于何時能實現自我造血,公司在招股書中給出了一個明確的時間表:預計最早可于2027年實現盈利。

但這個預測是有條件的。

根據摩爾線程在招股書中的測算,要達成2027年盈利的目標,公司2027年的營收必須沖到59.83億元,同時整體毛利率要達到61%。

即便如此,這個賬面上的“盈利”還包含著約3.07億元的政府補助,如果扣除這筆錢,公司實際上只是剛好摸到了盈利的門檻,處于微利狀態。

對于剛剛在上半年完成7個億營收的摩爾線程來說,要兌現這個承諾,未來兩年仍需保持極高的奔跑速度。

群雄逐鹿

除了資金問題,技術路線是路演中投資者關注的另一個重點。

張建中曾在英偉達工作超過十年,曾任全球副總裁、中國區總經理,成立摩爾線程后,公司確立了“全功能GPU”的技術路線。

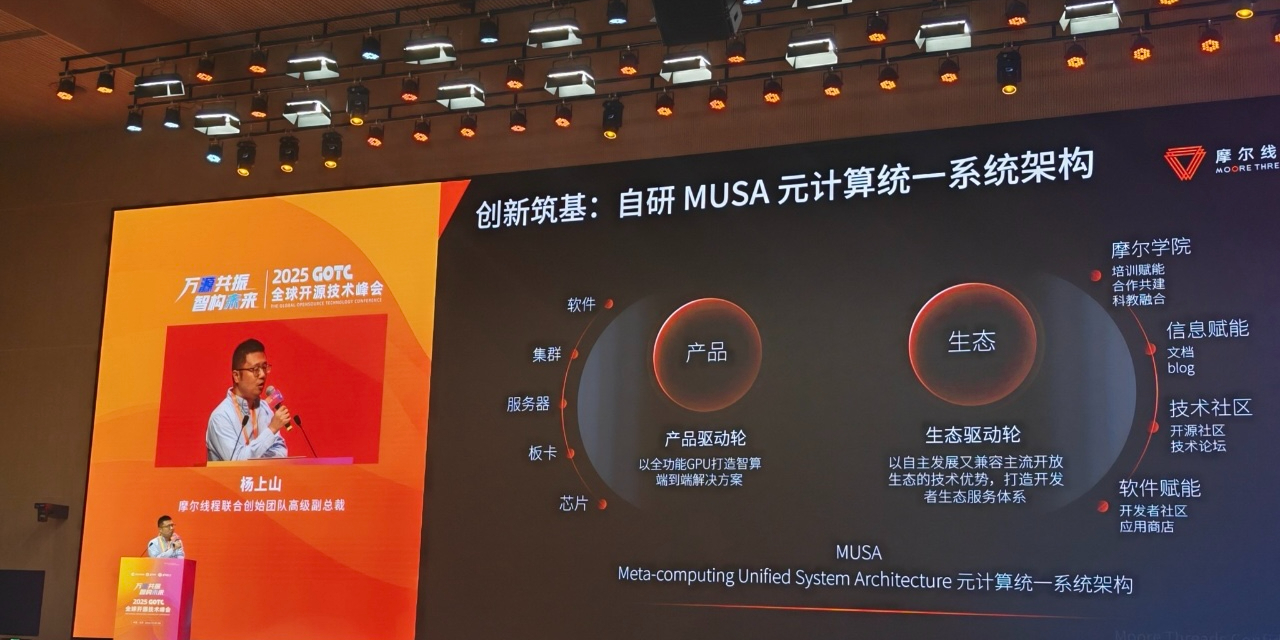

針對這一路線與ASIC、GPGPU等其他技術路線的競爭格局,11月21日,張建中在回答經濟觀察報以個人投資者提問時表示,相比采用GPGPU、ASIC等技術路線的其他單一AI加速卡產品,MUSA架構(摩爾線程自主研發的融合GPU硬件和軟件的全功能GPU計算加速統一系統架構)技術具備更強的計算通用性、更優的技術演進能力、更高的生態兼容性以及更廣泛的市場適應性。

張建中在路演中表示,隨著下游應用擴張,AI計算加速芯片的市場需求呈現爆炸式增長,吸引了各類廠商加入。

他指出,雖然以ASIC為代表的其他類型芯片已實現商業化并占據一定比例,但在目前,GPU依然是AI市場的主導芯片。

在招股書中,摩爾線程將自家的消費級顯卡MTT S80與英偉達的RTX 3060進行了參數對比,數據顯示,在單精度浮點算力這一指標上,兩者性能接近。

RTX 3060是英偉達于2021年發布的一款產品。

除了單卡性能的參數對比,在當下的算力戰場上,競爭的維度已經從單純的“堆硬件”,升級到了“組集群”。

對于B端客戶來說,買一張卡容易,但要把一萬張卡連在一起,還得讓它們像一個大腦一樣高效工作,是完全不同的兩回事。

張建中表示,當前萬卡集群存在“互聯難、調度效率低、可靠性不足”等問題,公司已圍繞大規模GPU智算中心的關鍵軟硬件技術構建了全棧技術體系,在他看來,未來的競爭不僅僅是賣芯片,更是要提供從芯片架構、系統軟件到分布式框架的全棧優化。

面對市場上最近關于“算力投資放緩”甚至“AI泡沫”的觀點,張建中在路演中亦給出了回應。

他指出,GPU市場規模龐大且增長潛力顯著,細分領域的高成長性與多場景需求為公司帶來長線發展機遇。

在張建中看來,從AI應用的爆發式增長到云計算、智能駕駛和虛擬現實的加速發展,均對高性能算力提出了更高需求。

“根據弗若斯特沙利文預測,預計到2029年中國GPU市場規模將增長到13635.78億元,我們整體對算力基礎設施的發展呈現樂觀態度。”張建中強調。

在對市場前景保持樂觀的同時,張建中也在路演中詳細拆解了公司下一步在算力服務領域的具體發展方向。

針對經濟觀察報記者提出的關于“未來在算力服務領域有哪些具體的布局規劃”的問題,張建中列出了六大方向:

第一是軟硬件深度協同的全棧技術整合,重點突破訓練效率與能效瓶頸,為下一代萬億參數大模型提供高性能訓練基座;第二是端云智能算力融合創新,聚焦AIPC、機器人等智能終端市場,建立面向新興產業的算力即服務(CaaS)模式;第三是消費和商業及政企市場雙輪驅動,在消費端培育開發者生態,在企業級市場強化金融、醫療等垂直領域的場景化方案輸出;第四是前沿技術前瞻布局,重點投入3D堆疊、存算一體、先進封裝等下一代算力技術;第五是拓展國際市場,聚焦本地化AI應用部署需求,提供低延遲、高合規的邊緣計算基礎設施建設服務;第六是可持續發展與社會賦能,構建碳中和數據中心解決方案。

在談及國際市場時,張建中特別強調,要“依托公司通用GPU架構的生態兼容能力,無縫對接全球主流開發框架與云服務平臺,滿足客戶數據主權與實時推理的雙重訴求”。

宏大的市場預期,疊加稀缺的技術標的,讓資本市場愿意為摩爾線程支付高昂的溢價。

按114.28元的發行價計算,摩爾線程的市值超過537億元,對應的2024年攤薄后靜態市銷率為122.51倍。

對于二級市場的投資者來說,高達122倍的市銷率是否透支了未來,還需要時間來檢驗。招股書顯示,摩爾線程此次IPO募集的80億元,將大比例投向三個具體的研發項目:新一代AI訓推一體芯片、新一代圖形芯片以及AI SoC芯片。

在國產算力緊缺的當下,市場需要的本就不止一個選項,而是百花齊放的科技力量。

在摩爾線程身后,沐曦、壁仞等國產GPU玩家也在排隊等待進場,這場爭奪“中國版英偉達”頭銜的角逐,才剛剛拉開序幕。

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號