經濟觀察報 關注

2025-11-21 09:45

![]()

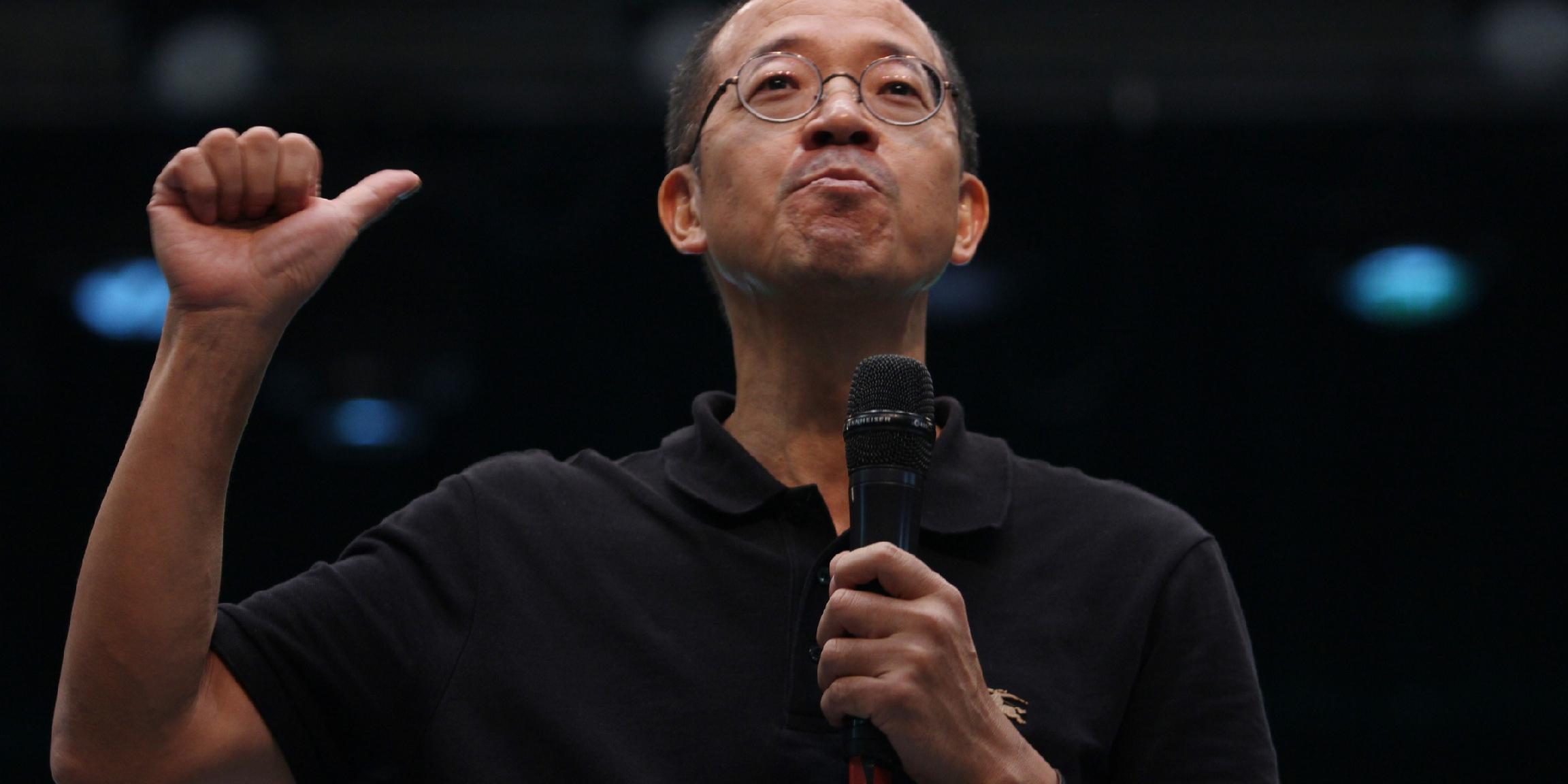

佘宗明/文 在新東方成立32周年的紀念日,創始人俞敏洪從南極發出全員信,本意是激勵員工,結果不僅未獲共鳴,反而因為“您在南極看冰川,我在工位寫方案”帶來的反差感,導致輿論翻車。

11月20日,俞敏洪在社交平臺發文回應,辟謠稱到南極坐郵輪花了148萬元,稱如果員工有不滿,他和公司有問題,會及時糾正。他還表示,打算明年冬天選10個左右員工去南極。

俞敏洪終究是俞敏洪,雖然深陷逆風局,可他還是憑著不回避矛盾、不轉嫁責任的回應,為自己實現了形象止損。這份回應里,有對郵輪費用傳言的澄清,有直面問題、承諾及時糾正的表態,也有選員工去南極的彌補動作,稱得上姿態謙卑坦誠。

容得下非議、聽得見批評,能將輿論爭議點變成改進切入點,用聞過即改填補信任豁口,這延續了俞敏洪此前對待年會上員工吐槽時開放包容的姿態,比許多管理者在企業陷入輿論危機時回避敷衍裝鴕鳥要好得多。

但對俞敏洪來說,更需要理解為什么一次情懷滿溢的表達會引來如此大的不滿,以此為鑒才能避免再次掉進輿論的流沙河。

總結這場風波的未竟之問,最重要的莫過于:企業管理該如何彌合共情缺口?

嚴格來說,俞敏洪其實沒犯什么大錯:他開啟南極之行無可厚非,他進行俞式表達亦無原罪。可事實表明,在法律對錯和道德是非之外,還有“輿”心向背。

俞敏洪在南極寫的“小作文”被吐槽,原因不在于情緒不濃、情懷不夠。恰恰相反,是他情緒情懷都在線的抽象抒懷,跟員工的實際體感有溫差,才招惹一片吐槽聲。

在全員信中,俞敏洪講述自己的來時路、展望公司的未來,更多是說理想、表情懷;在“回信”中,員工自陳連夜趕續費方案、應對家長投訴,則主要是談現實。二者對撞,難免產生反差感。

橫亙其間的,則是“共情斷裂帶”:在生活壓力下忙著“眼前茍且”的員工,跟在南極體驗“詩與遠方”的老板,悲歡似乎并不相通。

俞敏洪還是那個滿懷激情的俞敏洪。他憶往昔崢嶸歲月稠,嘆渺滄海之一粟,說新征程一定能走得更穩、更遠、更加輝煌,延續的是他過去20多年的情懷敘事。從北大落榜生到留學教父,俞敏洪曾“走在崩潰的邊緣”但又“在絕望中尋找希望”的故事,在“奮斗改變命運”成集體信仰的年代,成了很多人的精神養分,激勵了一大批人。

但今時不同往日。不少網民用玩梗表情包和二次創作解構俞敏洪的“小作文”,背后就是這屆年輕人對那套績優主義說法的倦怠。

對奮斗哲學脫敏的他們,對老板灌雞湯、打雞血已免疫;對談福報、畫大餅也無感。這類觀念匯流,就成了彌散于輿論場的“反爹味”情緒洪流。

也許,企業管理者需要針對社會“水溫“的變化,在管理溝通上進行路徑調整。

2023年年底,東方甄選“小作文事件”發生后,俞敏洪在演講中反思:東方甄選背后的問題是,傳統的管理模式不能適應當前的商業模式;老板必須心甘情愿地為員工打工,變成合作關系,不能“大模大樣地扮老板居高臨下做管理”。這次輿情,同樣反映了傳統管理方式跟新生代員工訴求之間的錯配。

就拿俞敏洪內部信來說,無論是憶往昔時的自我感動,還是談價值時的單向輸出,都顯得有些“傳統”。說教色彩重,是傳統的基本表征,而在“苦老登久矣”成流行情緒的當下,說教往往并不受待見。

這不是說企業管理為了迎合員工喜好要無原則地讓步,而是說,老板在表達愿景情懷時,宜兼顧員工的現實境況。

員工并非不喜歡靜謐冰川之美,只不過比起遠方,他們更關心眼下的真實處境;他們也并非要否定企業愿景的價值,只是不滿于具體問題被抽象抒懷掩蓋,真實痛點被宏大敘事遮蔽。

鑒于此,企業管理者在表達時,應更多地俯下身去了解員工“怎么想”,而不是讓員工踮起腳來“聽我講”。少些自我本位的抒懷,多些對員工壓力的體察;少些空洞的口號,多些對個體合理訴求的響應。

既然許多員工反感的不是情懷,排斥的也不是奮斗,那就用真誠溝通和合理激勵去彰顯情懷、鼓勵奮斗、喚起共情。要知道,在將來,共情力會成為企業管理的重要競爭力。這里的“共情”,不是遷就,不是迎合,而是立場互換的同理心。

(作者系資深媒體人)

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號