文博時(shí)空 作者 鄭文灝 春日將至,庭院中笑語喧嘩,孩童們皆著新衣,頭戴花冠,笑聲朗朗。幾人舞獅,繡球翻飛;另有蹴鞠者,追逐嬉鬧,笑聲盈盈。傀儡戲臺(tái)前,木偶栩栩如生,觀者拍手叫好。亭臺(tái)之上,少兒對(duì)弈撫琴,紙鳶隨風(fēng)翩躚,增幾分詩(shī)意。生動(dòng)的畫卷呈現(xiàn)了孩子們的活潑可愛,更呈現(xiàn)了這一份跨越千年的童趣。古代小朋友的聚會(huì)充滿了怎樣的歡樂?讓我們跟隨畫面與文字,追尋千百年前的孩童之樂。

?

萬物復(fù)蘇的季節(jié),孩子們歡聚一堂,用各自的喜好裝點(diǎn)著春日的明媚。讀書的苦悶、成長(zhǎng)的煩惱,在與小伙伴們共同經(jīng)歷的時(shí)間流逝中,變得煙消云散了。孩子們?cè)谟螒蛑斜M情地釋放著自己的天性,每一次笑聲,每一個(gè)動(dòng)作,都是他們心靈純凈而自然的流露。歲月靜好,應(yīng)當(dāng)也是這般模樣。

?

“春苑風(fēng)和藹戲場(chǎng),猙獰頭角總圭璋。問他粉本從何得,應(yīng)在魯論第五章。”這是乾隆在欣賞百子嬉春場(chǎng)景時(shí)題下的詩(shī)句,意思是春天的庭院中風(fēng)和日麗,戲場(chǎng)中氣氛也歡樂。那舞獅頭上猙獰的角總是如同貴重的玉器般珍貴。若問這樣的畫稿從何而來,應(yīng)該是來自于《論語》教化中所蘊(yùn)含的君子之禮。在乾隆眼中,孩子們是朝氣和活力的化身,擁有著無限的純真與無盡的歡樂。聚會(huì)當(dāng)中的各種游戲不僅僅是玩樂,更是一種社交與學(xué)習(xí)的方式,孩子們通過這些聚會(huì),彼此建立友誼,學(xué)習(xí)禮儀與智慧,有歡愉,也有成長(zhǎng)。

這場(chǎng)獨(dú)屬于孩子們的聚會(huì)通過蘇漢臣的畫流傳千年,是宋代兒童嬉戲歡樂的直觀呈現(xiàn),更是過去孩童娛樂方式的縮影。

童趣滿園

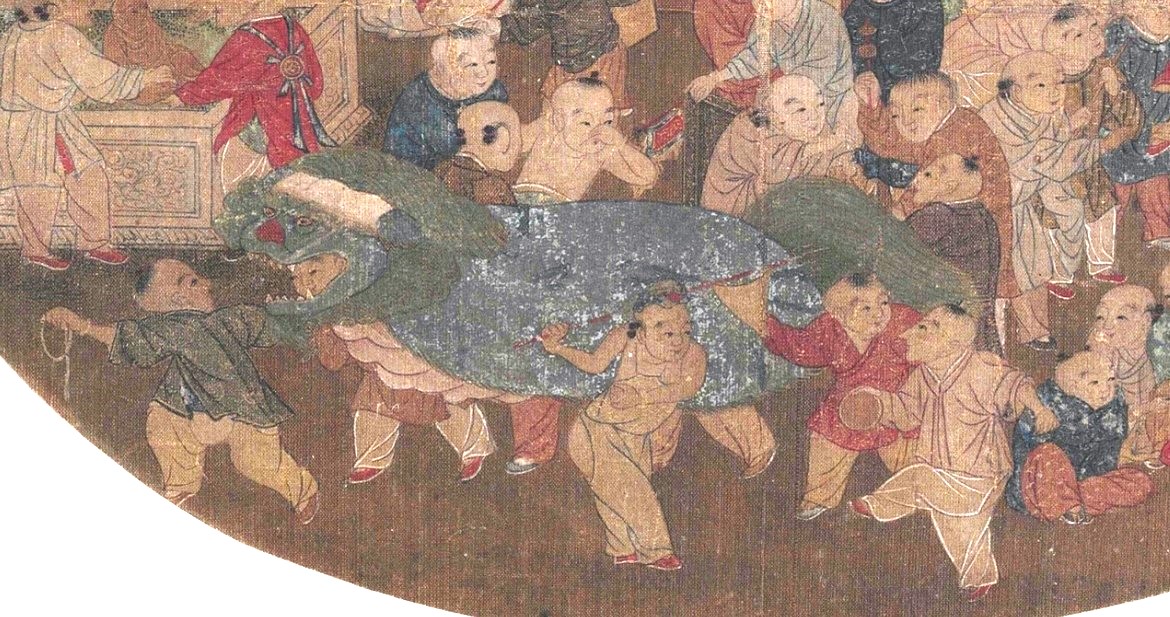

這場(chǎng)聚會(huì)中有眾多孩子的參與,偌大的院子當(dāng)中,有的小朋友在爬棗樹,有的小朋友在舞獅,有的小朋友手拿蹴鞠,還有的耍著雜技,好不熱鬧。

庭院當(dāng)中,有一群孩子圍著一個(gè)體型巨大、紅眼巨口的“怪獸”,最前面的孩子還拿著繩索,仿佛在指引著它;后面的兩個(gè)孩子則將身子“裝進(jìn)”怪獸的身體里,做著各種動(dòng)作,讓怪獸看起來栩栩如生。孩子稚嫩的臉龐露在了獅子的嘴邊,臉上滿是開心和頑皮。這是古代非常流行的民俗活動(dòng),也一直流傳至今,名為“舞獅”。

?

舞獅往往伴隨著鑼鼓喧天或是鞭炮齊鳴,舞獅者會(huì)在道具和聲鬧的配合中,模仿獅子的動(dòng)作和神態(tài)。在古代,這是一項(xiàng)從小玩到大的活動(dòng),人們不光會(huì)成立民間舞獅團(tuán)隊(duì),還把這項(xiàng)活動(dòng)帶給了小孩子們,不斷傳承下去。據(jù)記載,舞獅起源于三國(guó)時(shí)期,?往往在節(jié)日當(dāng)中被人們當(dāng)作一種慶祝的方式。古人道:“抑揚(yáng)百獸舞,盤跚五禽戲,狻猊弄斑足,距象垂長(zhǎng)鼻。”在古人眼中,舞獅是一種驅(qū)魔辟邪的儀式,更是人們表達(dá)歡樂、祝愿生活的途徑。

?

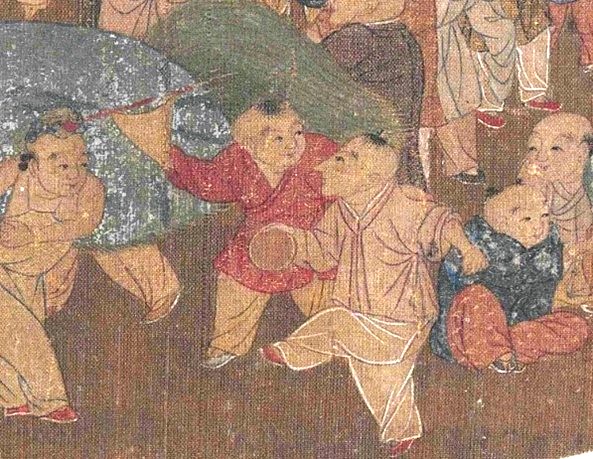

就在舞獅隊(duì)伍的旁邊,一個(gè)小朋友右手微舉一球狀物,左腳向前,仿佛要將這個(gè)球踢向遠(yuǎn)方。在他旁邊,一位紅衣小伙伴興奮地抬起頭,舉手為其加油助威。這項(xiàng)類似于足球的運(yùn)動(dòng),古代叫蹴鞠。據(jù)史料記載,蹴鞠發(fā)明于戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,到了唐宋,蹴鞠已是一項(xiàng)十分火熱的運(yùn)動(dòng),社會(huì)各個(gè)階層都參與到了這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)當(dāng)中來,自然也是孩子們平日玩樂的重要活動(dòng)。

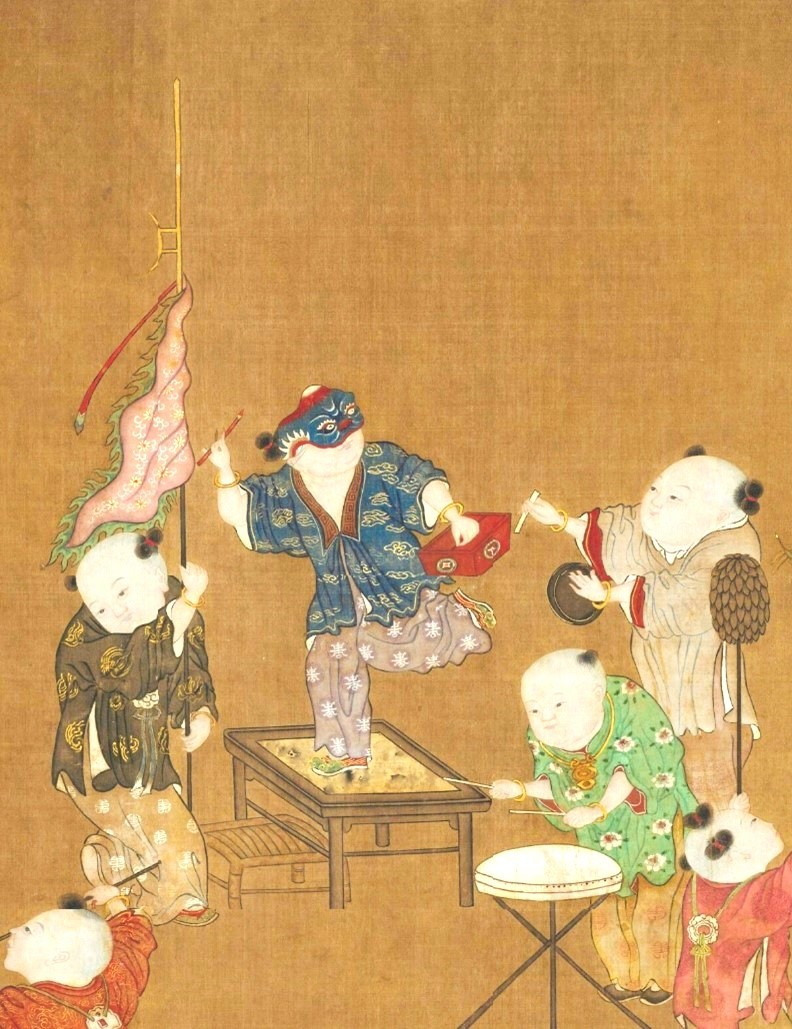

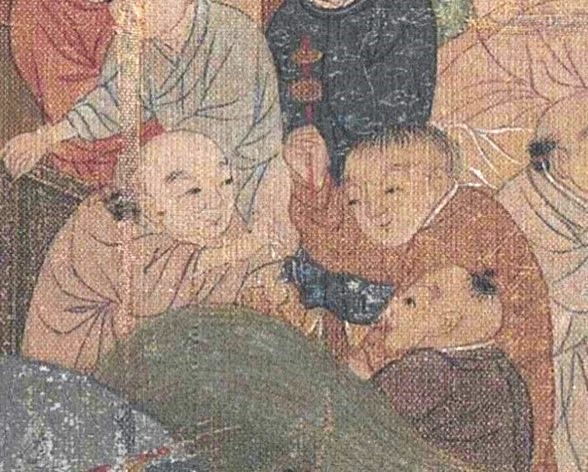

在庭院靠里的地方,一大群男孩圍在一起,其中一個(gè)赤裸著上身,手捂著鼻子,在那里逗著同伴,另一個(gè)身穿綠衣的男孩則扛著一面大旗,仿佛在召喚著同伴前來一同玩樂,還有一位拿著一塊紅方巾,似乎在賣弄自己的才藝,卻不小心弄巧成拙,將方巾丟了出去,旁邊的孩子們則嬉笑打鬧,共同圍觀著這滑稽的一幕。

?

這是古代孩子們從大人處學(xué)來的雜耍,也是平日和伙伴們一起時(shí)熱衷的游戲。在宋代,雜技已經(jīng)是人們生活當(dāng)中的一部分。因?yàn)槌鞘械臄U(kuò)張和發(fā)展,煙火氣下的人們往往就有了更多的娛樂方式。對(duì)于孩子們來說,從街頭或是長(zhǎng)輩那里學(xué)來的技藝,雖然不精,但也能在伙伴面前給自己帶來一些小小的驕傲,頗為有趣!

?

古代孩子們雜耍的方式有很多,并且常常伴有一些伴奏的小玩意,如小鑼、木魚等等。古代街頭有很多民間的藝人,通過手藝雜技來吸引人們的吆喝和一些賞錢,孩子們?cè)诩抑幸矔?huì)有樣學(xué)樣,找來一些道具扮演自己喜歡的角色。

妙趣巧工

古往今來,孩子們的聚會(huì)當(dāng)然少不了一個(gè)重要角色的陪伴——玩具。這場(chǎng)聚會(huì)中,也有小朋友背著爸爸媽媽悄悄地把玩具從家里面帶了出來,著急的和伙伴們一起分享。

?

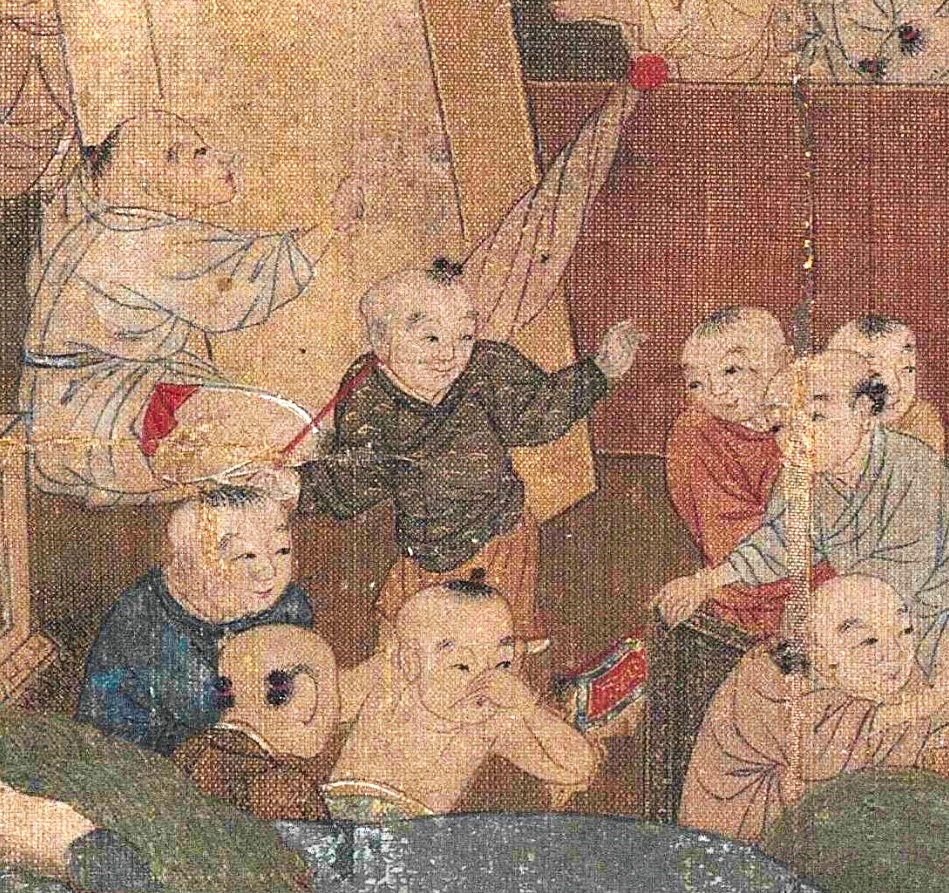

畫面中用一根長(zhǎng)棍穿起兩個(gè)圓盤的玩具叫“千千車”,后來也被籠統(tǒng)地稱作陀螺。當(dāng)千千車被拿出來,孩子們立馬被吸引住了,爭(zhēng)先恐后的都想去嘗試一番。在兩幅畫面中,我們都能清晰看到,小孩手握桿的下面,上面的圓盤則在他的操作下旋轉(zhuǎn)不停。可以想象,千千車的轉(zhuǎn)動(dòng)多是靠手腕的轉(zhuǎn)動(dòng)來維持旋轉(zhuǎn),和用繩抽打來控制旋轉(zhuǎn)的陀螺又有一定的區(qū)別,但二者都是孩子們青睞的玩具。

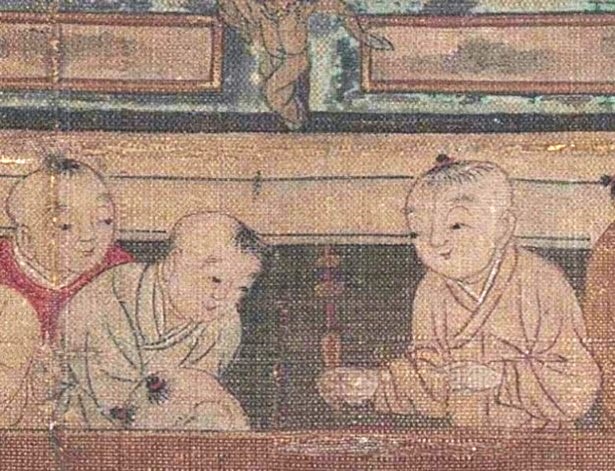

在庭院的中心處,我們可以看到一眾孩子聚在一起,而他們的腦袋則不約而同地望向了左邊的大幕上,而幕后的孩子更加有趣,只見他用手比劃著什么,并且嘴巴微張,就像是在為他的表演配音一般。在沒有電視電影的古代,一場(chǎng)皮影戲便是孩子們的“動(dòng)畫片”。孩子們圍坐一起觀看著妙趣橫生、變化多端的皮影戲表演,在想象力的加持之下,沒有什么是不精彩的,孩子們回家的時(shí)間,也就取決于皮影戲結(jié)束的時(shí)間了。

?

除了皮影戲,古人還發(fā)明了傀儡戲,也是通過手藝人的操作和配音,達(dá)到栩栩如生的效果,同樣是孩子們解悶玩樂的不二選擇。

?

在房子外的圍欄旁邊,孩子們?cè)诒M情地放著紙鳶,只見一個(gè)小孩牽著紙鳶繩,有些手忙腳亂地奔跑著,著急地控制著,讓它聽使喚一點(diǎn)。可在大風(fēng)的加持下,紙鳶越飛越遠(yuǎn),已經(jīng)到了房子的另外一邊了。放紙鳶的時(shí)候,大家都目不轉(zhuǎn)睛地盯著,有人手指藍(lán)天,也有人振臂大呼。

放紙鳶,在中國(guó)已有兩千多年的歷史,相傳是墨翟以木頭制作成鳥,不斷改進(jìn)而成。清代《清嘉錄》中曾記載:“春之風(fēng)自下而上,紙鳶因之而起。”作為少有的能夠乘風(fēng)而起的玩具,紙鳶也是古代孩子們的心頭所愛。直至今天,到了春光明媚或是秋高氣爽之時(shí),孩子們依然會(huì)拿著自己心愛的風(fēng)箏,借著微風(fēng)奔跑玩鬧。

?

童裝錦繡

很多人認(rèn)為古代小孩子和大人穿著差不多的衣服,就是大人衣服的縮小版,但事實(shí)卻并非完全如此。古代孩子們的服飾會(huì)根據(jù)朝代、場(chǎng)合、年歲、節(jié)日或是季節(jié)更迭而變化,也是豐富且品類繁多的。在這場(chǎng)聚會(huì)中,孩子們的服飾也十分有趣。

?

這是一場(chǎng)屬于孩子們的聚會(huì),沒有太多大人的參與,所以大家都穿著自己最喜歡最舒服的衣服出來和伙伴們玩樂。從畫面中我們不難看到,雖然有很多的孩子選擇了比較素凈的顏色,但是也有不少孩子穿上了鮮艷的衣服,與這歡樂的一刻相得益彰,孩子們的衣服除了有常見的米色以外,還匯集了紅色、青色、藍(lán)色、米黃色等等。

在形制方面,古代孩子日常服裝一般可分為上衣、下裝和內(nèi)衣,與今天依然有著相似之處。

內(nèi)衣有抱腹,出現(xiàn)于漢代,呈三角狀,主要遮住兒童肚臍、腹部,背后裸露,上下各有帶,上系于頸部,下系扎于身后。例如《秋亭嬰戲圖》中兒童穿著的紅色抱腹與《端陽(yáng)戲嬰圖》中兒童的綠色抱腹一致。

?

古代孩子的上衣常常穿著衫、襦等,形制與成人相似,但會(huì)有所縮小。在蘇漢臣的《百子嬉春圖》中,我們不難看到孩子們普遍身著長(zhǎng)衫或是襦,在天氣炎熱之時(shí)也有孩子穿著半臂短衫,以圖清涼。下身裝則一般為褲,與今天類似。

?

趕上節(jié)日,孩子們往往也會(huì)身穿盛裝,比如宋代筆記小說《醉翁談錄》中就記載到,中秋之時(shí),“傾城人家子女,不以貧富,自能行至十二三,皆以成人之服服飾之,登樓或于中庭焚香拜月。”《歲時(shí)廣記》中記載道:“街頭兒女雙髻鴉,隨蜂趁蝶學(xué)夭邪。東風(fēng)也作清明節(jié),開遍來籬幾樹花。”說明清明節(jié)的時(shí)候孩子們也有特定的裝扮和服飾。除此以外,元旦、端午、七夕、重陽(yáng),孩子們都會(huì)選擇對(duì)應(yīng)的服飾,來彰顯節(jié)日的氣息。

?

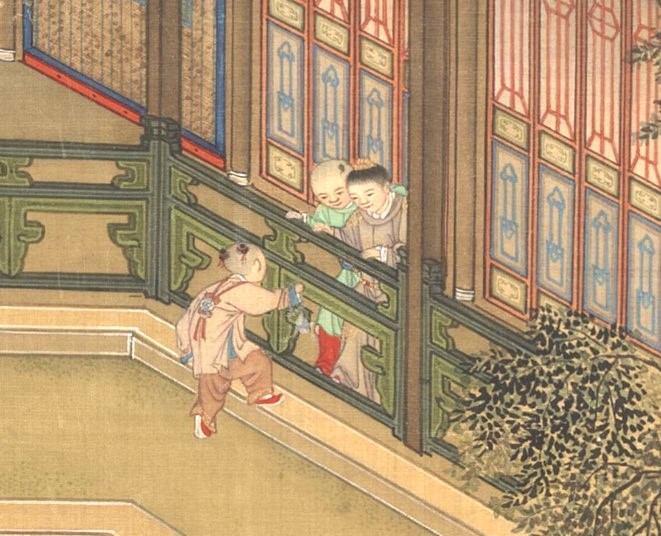

值得一提的是,古代孩子們會(huì)在肘臂或是袖中佩戴一個(gè)香囊,起到穩(wěn)定心緒、祛疫治病或是裝飾衣物的效果。《禮記·內(nèi)則》注曰:“容臭,香物也,助其形容之飾,以纓系之。”這被認(rèn)作香囊最早的形態(tài)。圖中三個(gè)童子正在玩耍,其中一個(gè)梳著總角發(fā)式的孩童,邁過臺(tái)階,好像要翻過護(hù)欄,他的背后帶著一個(gè)獨(dú)特的香囊。這種香囊又稱“長(zhǎng)命縷”,屬于端午節(jié)時(shí)的厭勝佩飾,有避邪祈福的寓意。

?

古代兒童的聚會(huì),不僅僅是簡(jiǎn)單的玩樂,更是一種文化的傳承,一種情感的交流。他們?cè)谟螒蛑袑W(xué)習(xí),在歡笑中成長(zhǎng),那份純真與無邪,令人心生向往。這些美好的瞬間,是生活縮影,更富人間趣味,讓我們感受到了生活中最溫暖、最美好的一面。

?

愿我們能從這些古老的畫面中汲取力量,珍惜那份純真的童心,讓那份歡樂與溫暖在我們的心中永駐。或許,在歲月的流轉(zhuǎn)中,孩子們會(huì)漸漸長(zhǎng)大,但童年的記憶,卻是永不磨滅的光芒。

?

參考文獻(xiàn):

[1]揚(yáng)之水.從《孩兒詩(shī)》到百子圖[J].文物,2003,(12):56-66.

[2]黨秦魯.淺析宋代嬰戲圖[D].青島科技大學(xué),2017.

[3]趙詩(shī)琪.宋代兒童服飾研究[D].北京服裝學(xué)院,2019.DOI:10.26932/d.cnki.gbjfc.2019.000151.

圖片 | 鄭文灝

排版 | 劉慧伶

設(shè)計(jì) | 王梓琳

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)