走在第八屆中國國際進口博覽會(下稱“進博會”)跨國藥企云集的1.2展館可以發現,跨國藥企們的展示中也頻頻出現中國創新藥企的身影。

手握2024年全球藥王的默沙東首次專門搭建了一塊區域,介紹近三年與科倫博泰、同潤生物、翰森制藥、禮新醫藥、恒瑞醫藥5家中國制藥公司達成的合作成果。

默沙東展臺。界面新聞記者拍攝

默沙東展臺。界面新聞記者拍攝

阿斯利康則在展區直接給出了一組數字:自2023年以來,與14家中國本土創新藥企達成全球授權合作,并支持28家本土企業全球化發展。

實際上,最近幾年,中國創新藥在全球醫藥市場中已變得不可忽視。醫藥魔方NextPharma數據庫顯示,截至今年10月21日,中國創新藥對外授權總金額超1000億美金,相較2024年全年幾乎翻倍。

作為全球創新藥領域最重要的玩家,跨國藥企在華動作以及與本土創新藥企之間的互動成為觀察中國創新藥行業的一個窗口,中國創新藥的質變也在今年進博會期間得到了更大的顯現。

“在海外發達國家市場,創新藥領域的企業家們不是沒有類似的精神,但可能資源不夠。因為咱們中國公司一塊錢人民幣可以做一歐元、一美元的事情。”在進博會上阿斯利康舉辦的一場科學與創新論壇上,阿斯利康國際業務拓展合作與戰略投資副總裁陳冰這樣描述國產創新藥開發在資源利用率上的獨特優勢。

兩周前,這家被業內稱為“最懂中國”的跨國藥企剛宣布啟用設立于北京的全新全球戰略研發中心。這成為阿斯利康全球第六個、繼上海之后在華第二個全球戰略研發中心,旨在加速藥物早期研究至臨床開發的轉化。

兩天后,來自日本的安斯泰來同樣宣布在京設立首個中國創新研發中心,與其在東京、舊金山、波士頓、芝加哥和劍橋(英國)設立的創新中心形成互補。安斯泰來中國區總裁趙萍表示,中國已經成為全球藥物創新的策源地,也是安斯泰來集團最重要的全球市場之一。

除了新設研發中心,阿斯利康還與本土創新藥企和鉑醫藥啟動在腫瘤及自免疾病領域的研究合作,并在其北京戰略中心旁邊啟用了一個開展研究合作的全新創新實驗室。

在跨國藥企的諸多動作下,輝瑞中國腫瘤及罕見病事業部總經理李進暉告訴界面新聞,她感受到中國區之于跨國藥企的變化體現在兩方面,一是現在很多大型跨國藥企在臨床研究初期的設計中就會將中國作為研究中心之一,中國研究者由此能更早參與進研究,并發揮直接的作用,甚至牽頭全球研究。二是中國生物制藥領域開始出現一些新的分子,從早期的研發趨勢來看,中國的重要性會越來越高。

輝瑞展臺。界面新聞記者拍攝

輝瑞展臺。界面新聞記者拍攝

這些改變并非一蹴而就。

作為新藥研發中與藥企緊密合作的臨床研究者,中國臨床腫瘤學會(CSCO)主要創始人、知名臨床腫瘤專家秦叔逵亦有切身體會。在日前的第十屆醫藥創新與投資大會上,他向界面新聞回憶,2016年前后他曾向一家跨國藥企總裁提出了三連問。

“第一,除了注冊研究,做一個橋接試驗,讓新藥在中國上市,你們有沒有在中國開展過臨床試驗,特別是早期臨床?第二,你們對中國高發腫瘤肝癌、鼻咽癌、食道癌、胃癌做過哪些研究,特別是邀請中國專家去做?第三,你們什么時候在MRCT(國際多中心臨床試驗)研究中請我們擔任PI(主要研究者),而不是去‘跑龍套’?”

遺憾的是,當時這三個問題的回答都是“沒有”。

也正是同期,中國藥審改革的大幕徐徐拉開,加快創新藥審評審批等政策先后落地。2017年,中國加入ICH(國際人用藥品技術要求協調理事會),藥品監管也開始與國際接軌。在這之后,除了龐大的終端市場規模外,中國作為臨床資源大國的優勢也逐漸體現出來,明顯的轉變是跨國藥企加速新藥在國內上市,中國與全球項目研發的同步率被一再拉升,亦有多家公司開始將中國納入早期項目。

秦叔逵感慨“這很不容易”。因為晚期臨床研究風險更小,商業利益更大,早期研究風險大,但對學術的要求更高。

早在2019年,勃林格殷格翰大中華區研發和醫學部負責人張維成功推動“中國關鍵”項目的啟動,使其成為行業首家將中國全面納入全球早期臨床研究的跨國藥企。

本屆進博會上,張維向界面新聞分析,中國的優勢體現在擁有全球最大的患者人群,可以為早期研究提供充足的入組資源。尤其是中國患者人群疾病譜和遺傳背景廣泛,能為精準醫學時代的早期研究提供完備的數據支持。同時,巨大的患者數量也使得中國研究者有條件擁有最豐富的臨床診斷經驗,其專業意見也能為早期研發提供寶貴的指導。

但初期,中國區缺乏經驗成為跨國藥企總部最擔心的問題之一。

因而多家跨國藥企加碼在華研發的同時,也牽手國內臨床研究機構,提升研究者水平和學術影響力。例如,諾和諾德將中國作為其在全球第一個正式使用“戰略合作中心”模式來推動臨床試驗開展的分部,來強化合作機構臨床試驗的能力和診療水平。

本屆進博會的展品中亦可窺見中國臨床機構的硬件設施和質量管理體系逐步與國際接軌,能夠承接全球多中心臨床試驗。

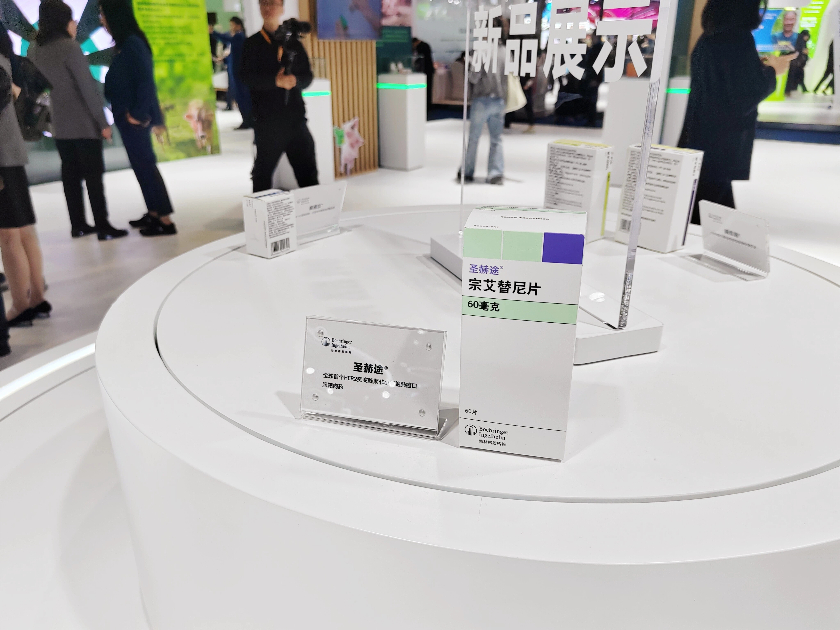

勃林格殷格翰展臺。界面新聞記者拍攝

勃林格殷格翰展臺。界面新聞記者拍攝

張維向界面新聞介紹,今年在宗艾替尼關鍵研究的美國食藥監局(FDA)檢查中,中國受檢醫院取得了“零缺陷”結果,充分體現了中國機構在質量管理上的國際水準。該藥則是全球首個且目前唯一獲批的口服HER2酪氨酸激酶抑制劑,從Ia期開始就納入了中國患者,并在美國獲批僅兩周后,于今年8月在國內“零時差”獲批。

除此之外,不斷優化的監管政策也給跨國藥企在中國展開早期臨床研究提供了關鍵支持。

本次進博會期間,拜耳在接受界面新聞采訪時提到,腫瘤新藥的首次人體試驗(一期研究)科學性強、創新性高,僅在少量患者中展開,研究的時限往往更緊湊。2024年8月,國家藥監局發布優化創新藥臨床試驗審評審批試點工作方案,拜耳與臨床研究機構及北京市藥監局緊密合作,順利加入試點項目。

到今年3月,拜耳宣布首例患者入組其全球Ⅱ期panSOHO研究,這項研究用于評估在研藥物BAY 2927088在HER2突變的實體瘤患者中的有效性和安全性。該全球首例患者入組即由中國研發中心完成。

阿斯利康展臺。界面新聞記者拍攝

阿斯利康展臺。界面新聞記者拍攝

陳冰同樣向界面新聞舉例,在細胞與基因治療等新型療法領域,中國藥監部門有比較順暢、先行于全球的審批和監管流程,相較于海外也就擁有競爭優勢,能夠吸引早研項目。

國內臨床研究機構與研究者實力增強,行業政策不斷向好,令中國區對跨國藥企愈發重要的同時,也成為本土創新藥公司發展的肥沃土壤。

本屆進博會期間,賽諾菲大中華區戰略與業務發展負責人楊櫻告訴界面新聞,她最明顯的一個感受是,5年前國內創新藥公司就已經展現出新藥研發速度和成本上的優勢。它們可能篩到了總體表現很好的分子,但對科學邏輯的闡釋有時尚不夠清晰。而如今,中國本土創新藥公司可以清楚地解釋自己的分子“為什么這樣設計”,這意味著它們創新的基礎上了一個臺階。

“現在帶我們全球的科學家和商務拓展同事來談業務,大家覺得與中國公司談和在波士頓談的感覺是一樣的。”

由此,當跨國藥企們聚焦中國時,它們的目光不僅沿著自己內部的管線往更前期的環節看,也在搜尋更具潛力的本土新品。除了近兩年為業內津津樂道的交易,數家跨國藥企也在中國設立了各具特色的創新孵化項目與平臺,更早更快接觸國產創新藥。

今年4月,賽諾菲與凱輝基金在上海共同設立管理規模約20億元人民幣的賽諾菲凱輝醫藥創新基金,以資本助力科研成果轉化,促進產業創新加速落地。

界面新聞從本屆進博會上獲悉,該創新基金已和眾多中國創新藥企建立聯系、梳理項目,目前已與2022年成立的本土生物科技企業演生潮簽署戰略協議,助推自身免疫類與慢性炎癥類疾病領域的創新藥研發。

拜耳也有?拜耳·亦莊開放創新中心?和?拜耳Co.Lab共創平臺兩大布局。到今年9月,已有包括銳正基因在內的7家中國創新藥企入駐拜耳Co.Lab中國。10月,輝瑞研發開放創新中心則在輝瑞上海研發中心新址內正式揭幕。

拜耳展臺。界面新聞記者拍攝

拜耳展臺。界面新聞記者拍攝

對于入駐拜耳Co.Lab,銳正基因創始人、董事長兼CEO王永忠告訴界面新聞,經歷了此前的仿制以及快速跟隨階段,國內一批已經成長起來的創新藥公司比如信達生物,以及2021年前后不少新成立的初創公司已開始用更加國際化的視野去立項、研發,追求更兼具創新與風險、更有全球競爭力的新療法。

此時,跨國藥企在國外市場上的適應證選擇、臨床執行的經驗和能力上往往有著遠超前述公司的優勢,他們與跨國藥企專業人員交流時互通有無,都有所收獲。

換而言之,無論從跨國藥企的內部和外部看,中國區及本土創新藥公司都逐漸不限于扮演執行者、學習者的角色,而是日漸坐上牌桌,有機會與前者相互切磋,并為全球醫藥健康領域貢獻中國智慧。

2023年11月,誠益生物與阿斯利康在當下熱門的GLP-1減肥藥領域達成合作,共同開發一款口服小分子GLP-1受體激動劑藥物,交易總額約20億美元。

在開篇提及的那場論壇尾聲,當被問到除資金外,誠益生物還從合作中取得了哪些收益時,這家本土企業的中國臨床研發負責人朱波特別強調了一點:包括誠益生物在內的中國創新藥企在與跨國藥企聯合開發的過程中,其研發環節建立的標準與規范正在獲得國際同行的認可。這在某種意義上是中國藥企標準的輸出與獲認,甚至可以說,中國制藥企業已在參與全球制藥規則的制定。

“這并非官方層面的硬性規定,而是你成為核心參與者的體現。”在他看來,這不僅僅關乎單個產品的價值,更是中國創新藥企在全球制藥領域走向產業成熟的重要標志。界面新聞記者 |陳楊

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號