文博時(shí)空 作者 金笛 1933 年,德國飛行員沃爾特·卡斯特納駕駛飛機(jī)飛至賀蘭山東麓,向下俯瞰時(shí),幾座規(guī)則排列的圓錐形土堆群,引起了他的注意。

?

他敏銳地抓起了萊卡相機(jī),“咔嚓咔嚓” ,用7張照片將這塊已經(jīng)被遺忘了千年的王陵記錄下來。

?

降落后,卡斯特納向當(dāng)?shù)啬撩裨儐栠@些土堆的來歷,牧民只是隨口說:“這是昊王墳。”卡斯特爾在筆記本上記下:“賀蘭山前未知墓葬群,可能屬匈奴時(shí)期。”7張照片成了西夏王陵考古的起點(diǎn)。

?

1972 年起,中國考古隊(duì)來到賀蘭山腳下,通過殘碑和文獻(xiàn)考證,逐步確認(rèn)這些土堆為西夏帝陵。2025年7月,西夏陵被列入《世界遺產(chǎn)名錄》,成為中國第60項(xiàng)世界遺產(chǎn)。

?

黨項(xiàng)內(nèi)遷

公元650年,松贊干布創(chuàng)立的吐蕃王朝統(tǒng)一青藏高原,古羌族黨項(xiàng)受到擠壓,向唐境遷移。唐太宗秉持 “華夷一家”,包容四海,使周邊少數(shù)民族部落紛紛臣服。唐朝將黨項(xiàng)納入版圖,賜李姓,并賦予“夏州節(jié)度使”職務(wù),管轄范圍包括今內(nèi)蒙古烏審旗白城子一帶,這也是后來黨項(xiàng)族以“夏”為國名的一個(gè)緣由。

?

黨項(xiàng)族在唐朝安史之亂、黃巢之亂期間,均有參與勤王戡亂之功,獲得銀、夏、綏、宥四州統(tǒng)治權(quán),成為割據(jù)一方的藩鎮(zhèn)。

?

黨項(xiàng)以“善馬勁羊”聞名,馬匹不僅是重要軍事裝備,也是與中原貿(mào)易的主要商品。黨項(xiàng)在靈州、河套等地開墾農(nóng)田,修復(fù)秦渠、漢渠等水利設(shè)施,“歲收糧三十萬石”。

?

黨項(xiàng)控制絲綢之路東段,青白鹽、毛紡織品、瓷器等手工業(yè)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷中原與西域。

?

“青天子”李元昊

?

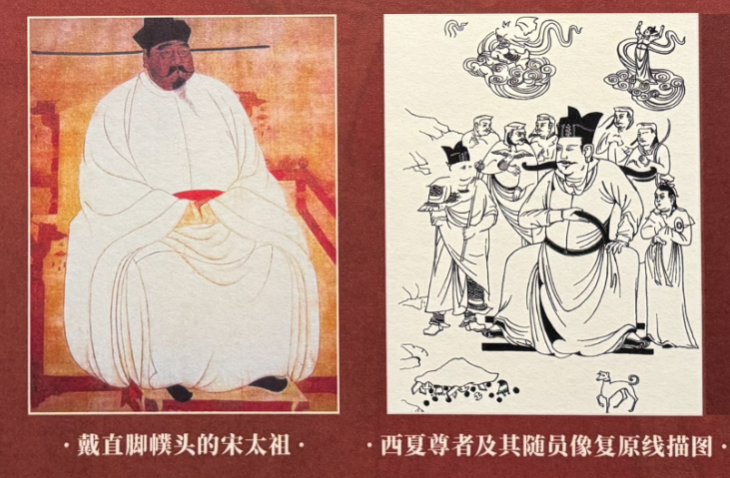

右圖為黑水城出土的一幅人物繪畫,眾人簇?fù)碇醒胍晃簧聿膫グ兜淖鹫撸鹫哂彝跽唢L(fēng)范,戴形似東坡巾的金冠,身穿圓領(lǐng)窄袖長袍,腰間束革帶,兩旁有武將和后妃,后有侍者。研究認(rèn)為中間的尊者就是李元昊,他的服飾與宋太祖相似。

?

在黨項(xiàng)數(shù)代人努力下,1038年,李元昊(1003年~1048年)建立西夏政權(quán),以“大夏”為國號(hào)。這是歷史上第三個(gè)以夏為國名的邦國(夏商周的夏、十六國時(shí)期赫連勃勃建立的“大夏”)。李元昊尊華夏正統(tǒng),自稱“青天子”,與宋朝皇帝的“黃天子”相對(duì)。他采取靈活外交策略,既接受遼朝冊封,又通過軍事行動(dòng)迫使北宋承認(rèn)其獨(dú)立地位。

?

李元昊對(duì)外稱“大夏”、對(duì)內(nèi)稱“大白高國”。“大白高國”的西夏文為“邦泥定國”(轉(zhuǎn)寫為Bon-ni-ti?n-ku),中國社會(huì)科學(xué)院學(xué)部委員史金波教授指出,西夏文“白”字(Bon)在《番漢合時(shí)掌中珠》等文獻(xiàn)中明確對(duì)應(yīng)漢語“白”,且與黨項(xiàng)族的神圣意象直接關(guān)聯(lián)。例如,西夏文《圣立義海》記載:“白者,萬物之精,眾色之本”,將白色視為宇宙本源的象征。

?

雖然從唐朝時(shí)代開始內(nèi)遷,但西夏始終以黃河源頭的巴顏喀拉山為“天地之臍”,西夏文獻(xiàn)《夏圣根贊歌》開篇記載:“黃河青父,白河之母,吾族生于雪山之麓”。西夏文獻(xiàn)《天盛律令》更將巴顏喀拉山列為“圣山禁地”,禁止隨意采伐捕獵。

?

李元昊稱帝時(shí) “衣白窄衫,氈冠紅里”,以白色服飾宣示政權(quán)的純潔性與獨(dú)立性,刻意區(qū)別于中原王朝的黃色禮制。

?

黨項(xiàng)人在祭祀、節(jié)慶等場合普遍穿著白色服飾,如《番漢合時(shí)掌中珠》記載:“白馬者,國之祥瑞;白羊者,民之衣食”,將白色符號(hào)嵌入生產(chǎn)生活的各個(gè)層面。

?

西夏陵出土?白色琉璃瓦?占比超70%(他色僅30%),彰顯王室尚白。

“諸法合體”

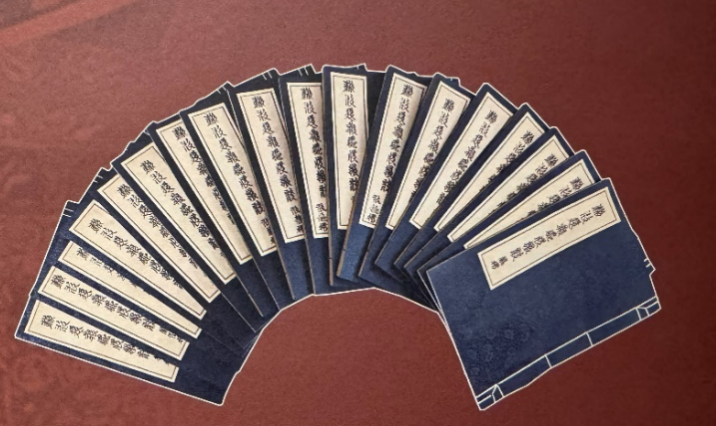

西夏最主要的法典是《天盛改舊新定律令》(簡稱《天盛律令》),這是中國歷史上第一部用少數(shù)民族文字刊行的王朝法典。該法典由夏仁宗李仁孝(1124年~1193年,西夏第五位皇帝)主持修訂,成書于天盛年間(1149~1169),共 20 卷、150 門、1460 條,約 20 萬字,內(nèi)容涵蓋刑事、民事、行政、軍事、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域,其律令條文的格式、形式深受唐宋律書的影響,堪稱 “諸法合體” 的綜合性法律大典。

?

法典直接借鑒《唐律疏議》與《宋刑統(tǒng)》,確立“十惡”“八議”“五刑”等基本框架。例如,“十惡”之首的“謀反”“謀大逆”被列為重罪,刑罰嚴(yán)苛程度與中原無異。但西夏并未完全照搬,而是對(duì)部分條文進(jìn)行本土化改造:如將“不孝” 罪列為重罪, 其嚴(yán)苛程度遠(yuǎn)超中原法典。法典將儒家倫理嵌入法律實(shí)踐。例如,要求監(jiān)獄對(duì)犯人進(jìn)行《孝經(jīng)》教育,將“忠孝一體”理念貫穿司法過程;審判官在斷案時(shí),可援引儒家經(jīng)典作為裁判依據(jù)。

?

西夏法律史專家史金波等人的研究指出,法令體現(xiàn)了西夏“尚法崇儒、尊佛重教” 的理念。故意焚燒、毀損佛像者?,按情節(jié)輕重可處 死刑(絞刑)或長期徒刑?(如6~12年苦役)。《唐律疏議》中 “盜毀佛像” 僅處流刑,而西夏則提升至死刑。

?

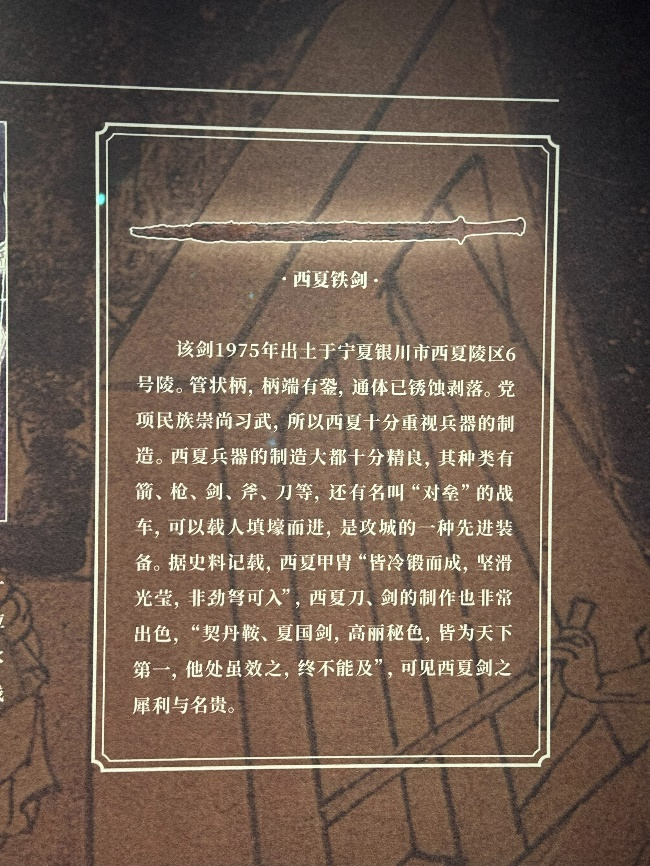

西夏鐵器 獨(dú)步天下

北宋科學(xué)家沈括,曾在宋朝與西夏邊界任職,他在《夢溪筆談》中談到:“青堂羌(指青海一帶的吐蕃部落,此處代指西夏)善鍛甲,鐵色青黑,瑩徹可鑒毛發(fā)……??去之五十步,強(qiáng)弩射之,不能入?……其始甚厚,不用火,冷鍛之。”

?

西夏時(shí)期的鍛鐵技術(shù)中有兩項(xiàng)發(fā)明獨(dú)步天下。其中之一便是熔鍛淬火技術(shù),將鐵制品加熱至紅熱狀態(tài),經(jīng)過打造后迅速放入涼水中進(jìn)行冷卻,隨后再加熱進(jìn)行回火處理。通過這一反復(fù)的過程,鐵制品得以實(shí)現(xiàn)鋼化。厚度縮減66%后仍保持韌性。如“瘊子甲”表面凸起紋路可分散沖擊動(dòng)能,實(shí)驗(yàn)顯示能抵御70米外強(qiáng)弩射擊。

?

二是鼓風(fēng)技術(shù)。在古代,人們使用皮囊作為鼓風(fēng)工具,通過壓下皮囊,風(fēng)便能鼓入爐膛,但這種鼓風(fēng)方式是間歇性的,只有壓下時(shí)才能鼓風(fēng),皮囊蓬起時(shí)則無法鼓風(fēng),導(dǎo)致爐膛溫度不夠,鐵無法融化。

?

在甘肅安西榆林窟的壁畫中,有一幅《西夏鍛鐵圖》,顯示西夏已采用豎式風(fēng)箱進(jìn)行冶鐵。豎式風(fēng)箱作為一種活塞式推拉大風(fēng)箱,其優(yōu)點(diǎn)在于無論推拉均可送風(fēng),使得爐膛內(nèi)的火焰始終旺盛,最高可達(dá)1300度,堪稱古代冶金和鍛鐵領(lǐng)域的重要突破。

宋朝上至皇帝群臣,下至文人學(xué)士皆以佩帶西夏寶劍為榮,宋人評(píng)其“天下第一”,與契丹鞍、高麗秘色并稱。據(jù)《宋史·王倫傳》記載,一次危急情形,王倫乘機(jī)上前自薦能平定騷亂,欽宗隨即解下所佩的夏國寶劍賜予他,以示信任與重托。

?

北宋蘇軾曾獲贈(zèng)夏國劍,并邀晁補(bǔ)之作詩贊美,晁補(bǔ)之所作之詩為:“紅妝擁坐花照酒,青萍拔鞘堂生風(fēng),螺旋錯(cuò)愕波起脊,白蛟雙挾三蛟龍,試人一縷立被魄,戲客三招森動(dòng)容。”劍脊透著寒光, 揮舞有如蛟龍,若有對(duì)手膽敢碰觸一絲劍氣,立刻就會(huì)被嚇得魂飛魄散。

?

雪山神鳥

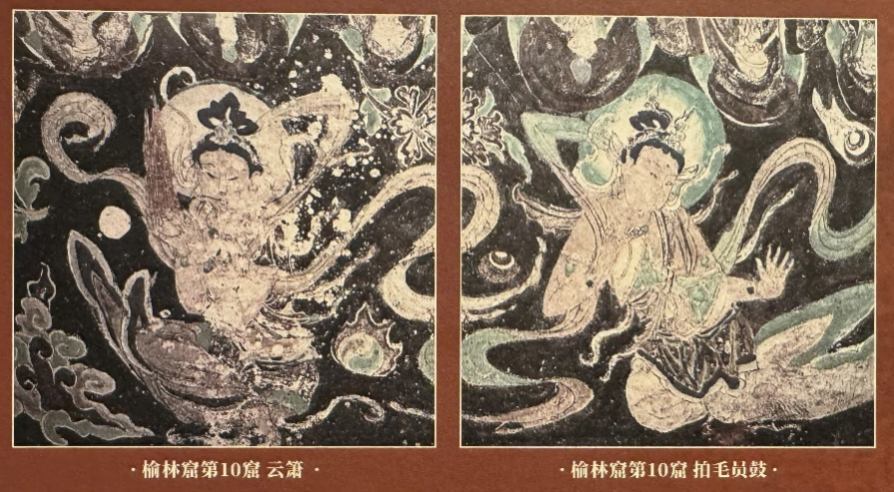

妙音鳥,梵語稱“迦陵頻伽”,源自古印度神話,最初為“雪山神鳥”形象,傳入中國后逐漸演變?yōu)槿耸坐B身。妙音鳥展翅欲飛,神態(tài)昂揚(yáng)。

?

西夏妙音鳥是中國建筑史上唯一以神鳥形象作為屋脊構(gòu)件“垂獸”的實(shí)例,安裝于屋頂垂脊或戧脊最前端。有銅鈴懸掛于角梁之下,風(fēng)搖鈴響,“丁零零......”,妙音鳥振翅欲飛,有“妙音宣流”之意。

妙音鳥,頭戴寶冠,面容豐潤,眉眼細(xì)長,帶有西夏黨項(xiàng)族的容貌特征(如寬額、高顴骨),神態(tài)靜謐慈悲,翅膀常飾有西夏特色的?卷草紋?或?火焰紋?,寶冠嵌入綠松石,是游牧民族所崇尚的寶石。

?

扁壺:躺倒的皮囊

草原上的皮囊是挎在馬背上的。隨著定居筑宅,西夏燒造出的“皮囊”也平躺了下來。

?

扁壺,其扁圓腹、雙系耳的設(shè)計(jì)直接脫胎于皮囊壺,腹部中央的圈足便于在馬背上平穩(wěn)放置,邊緣的堆刺紋逼真模仿皮條縫制痕跡。裝飾花紋以纏枝牡丹、折枝蓮花等植物紋為主,不同于中原的纖巧細(xì)美,西夏牡丹的花瓣肥厚如氈,花枝纏繞如繩索,柔美中飽含著蒼勁厚重。

?

西夏工匠在繼承磁州窯系剔刻技法的基礎(chǔ)上,有了自己的獨(dú)創(chuàng):首先在胎體上施透明白化妝土,再罩以黑釉或褐釉,待釉層半干后,用刀剔除紋飾部分的黑釉層,露出下方的白色化妝土,使紋飾與底色形成強(qiáng)烈反差,白色牡丹宛如從暗夜中綻放。

?

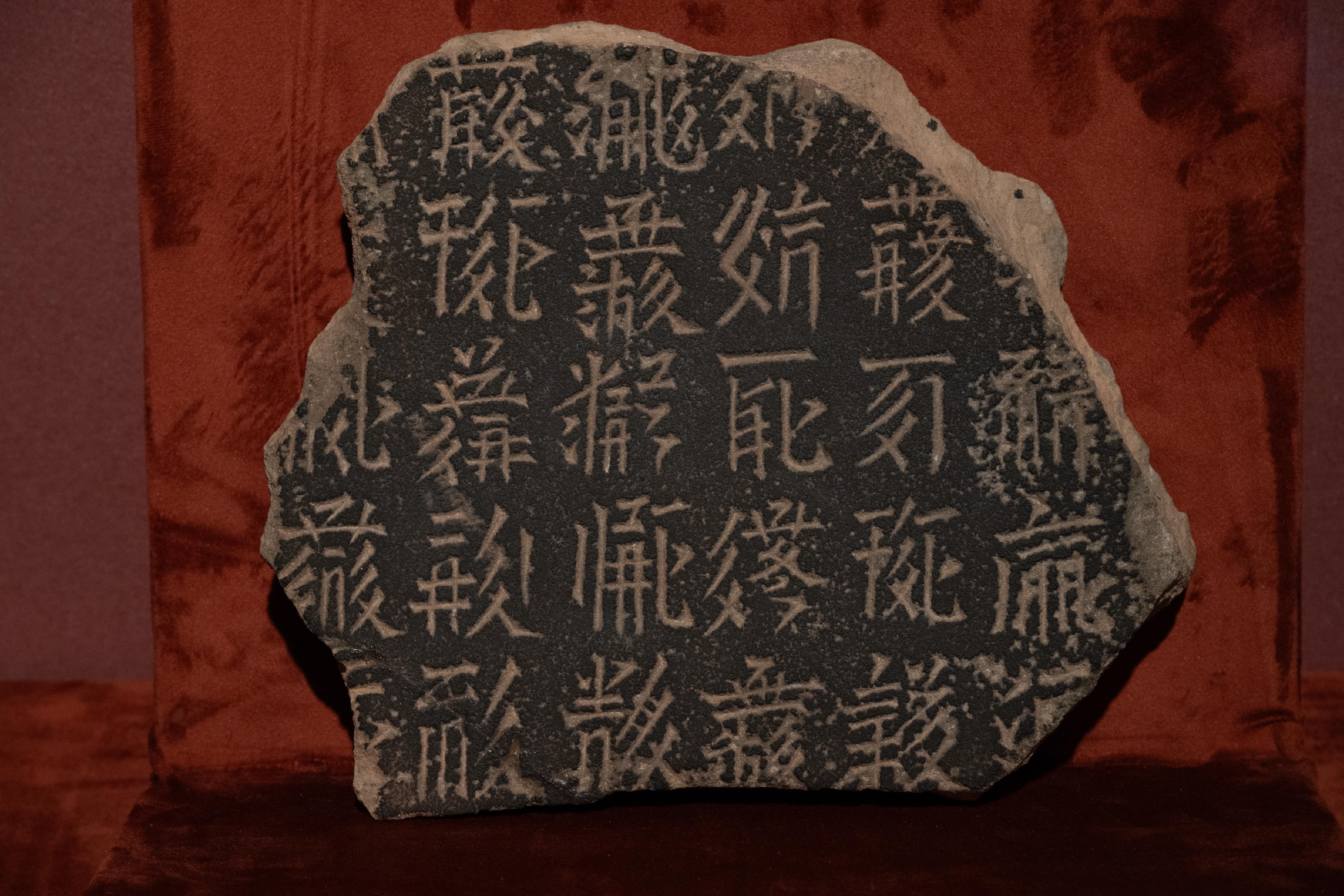

西夏文:復(fù)活的“天書”

西夏開國皇帝李元昊授命大臣野利仁榮,仿借漢字造字方法創(chuàng)制西夏文,約六千字,斜筆較多,一般四角飽滿,字體勻稱,基本上沒有 5 畫以下的字,20 畫以上的字也很少,西夏文字的筆畫多在 10 畫上下。?????

西夏文參照了漢字的“六書”理論,先創(chuàng)造偏旁部首,再合成新字,其中會(huì)意合成字和音意合成字最多。每一西夏字對(duì)應(yīng)黨項(xiàng)語的一個(gè)音節(jié),無多音字現(xiàn)象。黨項(xiàng)語無聲調(diào),文字不體現(xiàn)聲調(diào)變化。

?

西夏以這種復(fù)雜的文字,翻譯了《論語》《孟子》《孝經(jīng)》等,還編纂了西夏語的字典、辭書和蒙學(xué)著作。西夏文現(xiàn)存文獻(xiàn)超50萬字。書體有楷書、行書、草書、隸書等形式。

??

西夏文于1036 年創(chuàng)制,在西夏王朝所統(tǒng)轄的今寧夏、甘肅、陜西北部、內(nèi)蒙古南部等廣闊地帶中,盛行了約兩個(gè)世紀(jì)。西夏滅亡后,仍在一些地區(qū)存活了大約三個(gè)世紀(jì),直到十六世紀(jì)才逐漸成為“死文字”,其使用流傳至少有460多年。

?

“死文字”在20世紀(jì)初,因俄國探險(xiǎn)家科茲洛夫在黑水城的發(fā)現(xiàn)重見天日,在佛塔里封存七百年的文獻(xiàn),讓一個(gè)消逝了近千年的文明突然“復(fù)活”。而同時(shí)代的契丹文、女真文卻湮滅在歷史的長河里。

?

毀墓,而非盜墓

西夏王朝于1227年被蒙古所滅。西夏陵是西夏王朝(1038~1227年)帝王陵墓群,現(xiàn)存9座帝陵及250余座陪葬墓,位于寧夏回族自治區(qū)賀蘭山南麓,總面積約50平方公里。陵墓群在選址、布局、建筑形制等方面融合了漢族皇家陵寢制度,中軸對(duì)稱,有序布局。西夏陵是中國現(xiàn)存最完整的帝王陵園之一,為20世紀(jì)中國百項(xiàng)考古大發(fā)現(xiàn)之一。

?

目前,西夏三號(hào)陵地面遺址和六號(hào)陵是唯一經(jīng)過科學(xué)發(fā)掘的兩座西夏王陵。

?

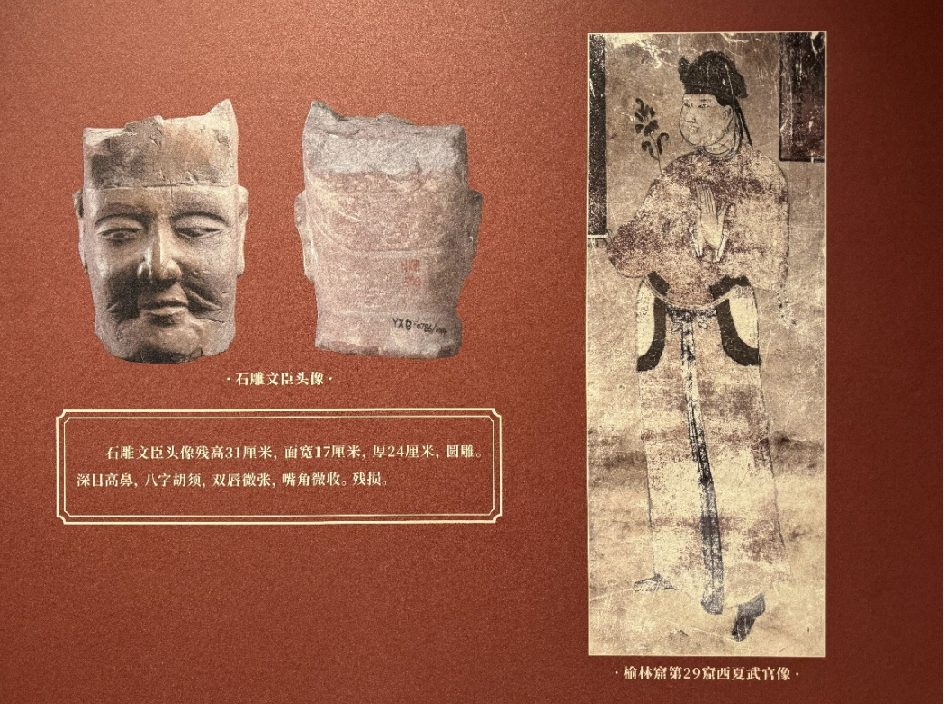

1970年代考古調(diào)查發(fā)現(xiàn),3號(hào)陵園地面遺址規(guī)模最大,被考證為西夏開國皇帝李元昊之陵,出土了迦陵頻伽(妙音鳥)塑像、瓦當(dāng)?shù)却罅拷ㄖ?gòu)件。3號(hào)陵地宮尚未發(fā)掘。

?

1973 年發(fā)掘的6號(hào)陵,核心槨室被洗劫一空。甬道內(nèi)人骨零亂不全且無完整葬具,經(jīng)鑒定為墓主人遺骸。其姿態(tài)顯示被拖拽時(shí)的痕跡,與黨項(xiàng)族“墓門封閉后不再開啟”的喪葬習(xí)俗完全相悖。

?

1226年,蒙古發(fā)動(dòng)滅夏總攻,成吉思汗親征,西夏以弱小之軀,抵抗強(qiáng)大的蒙古,在黑水城之戰(zhàn)、靈州之戰(zhàn)頑強(qiáng)抵抗,夏將阿沙敢不在賀蘭山重創(chuàng)蒙古前鋒。

?

1227年初?,蒙古圍攻興慶府(今銀川),成吉思汗駐軍六盤山,病逝于?1227年8月25日?。據(jù)《元史·太祖本紀(jì)》,成吉思汗臨終前留下:“?西夏主降,疾已劇矣,若殄滅無遺?”。此時(shí),西夏幾乎消耗殆盡,蒙古軍隊(duì)蕩平興慶府。

?

6號(hào)陵被拖出的遺骸,地面陵區(qū)的獻(xiàn)殿、碑亭、石碑銘文,全被銷毀,疑為蒙古毀陵的痕跡。民間流傳?“西夏王陵早被蒙古人掏空”?的說法(《寧夏府志》)。

?

西夏陵申遺時(shí),強(qiáng)調(diào)其“未被現(xiàn)代工程擾動(dòng)的原始狀態(tài)”是核心價(jià)值之一。若開啟地宮,即使采用最小干預(yù)技術(shù),也可能破壞遺址的真實(shí)性。聯(lián)合國教科文組織在評(píng)估報(bào)告中明確要求“保持遺址的歷史滄桑感和完整性”。

?

【觀展攻略】

“賀蘭山下‘桃花石’——西夏文物精品展”

?

作為西夏陵申遺成功后的首場西夏文明專題展覽,本次展覽攜103件(套)西夏文化遺產(chǎn)亮相,其中共有33件(套)一級(jí)文物,包括黑釉剔刻花四系扁壺、西夏荔枝紋金牌飾、彩繪泥塑佛頭像、石雕力士支座等,涵蓋瓷器、金銀器、碑刻、雕塑、建筑殘件等多種類型。

?

地點(diǎn):北京首都博物館M展廳

展覽時(shí)間:2025年12月14日結(jié)束

交通:1號(hào)線地鐵木樨地站C1出口向東200米

圖片 | 杜廣磊

排版 | 劉慧伶

設(shè)計(jì) | 尹莉莎

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)