文博時空 作者 顏歆窈 天梯山石窟,位于甘肅省武威市城南約60公里的天梯山北麓。據《北涼錄》《法苑珠林》等文獻記載,北涼王沮渠蒙遜時期,涼州(今武威)一帶佛事活動頻繁,沮渠蒙遜在“涼州南百里崖”大規模開鑿石窟,安設塑像,“為母造丈六石像”。

?

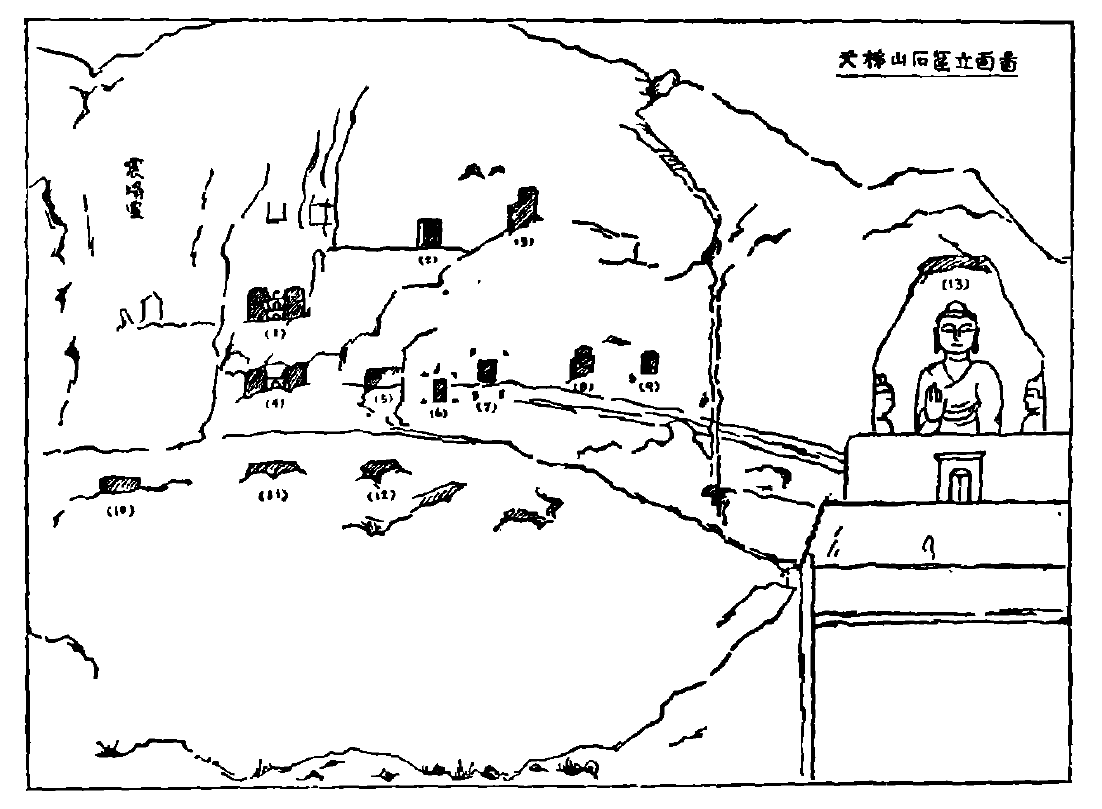

然而,自唐代以后,文獻史料中再也沒有出現關于“涼州石窟”的相關記述。涼州石窟的具體位置、發展延續、滅失與否等諸多疑問縈繞在了人們心頭。直到1954年7月,我國美術史學家史巖在敦煌考察完畢回杭州途中來到武威,他冒著生命危險,經過整整6天,對天梯山石窟殘存的13個洞窟逐個進行了詳細勘察,認為天梯山石窟就是涼州石窟。

也就是說,天梯山石窟是我國見于史冊記載的第一個由一國之君直接參與創鑿的皇家石窟,是我國早期石窟藝術的杰出代表。自北涼大規模開鑿后,北朝至隋唐陸續都有興造,西夏至明清仍有重修。窟內保存造像一百多尊、壁畫數百平方米,以及魏、隋、唐漢藏文寫經和初唐絹畫等珍貴文物。然而,這座藏有多個朝代瑰寶的深山石窟,在20世紀50年代迎來了一場聲勢浩大的搬遷活動。

?

石窟遷徙:被原地保留的大佛窟?

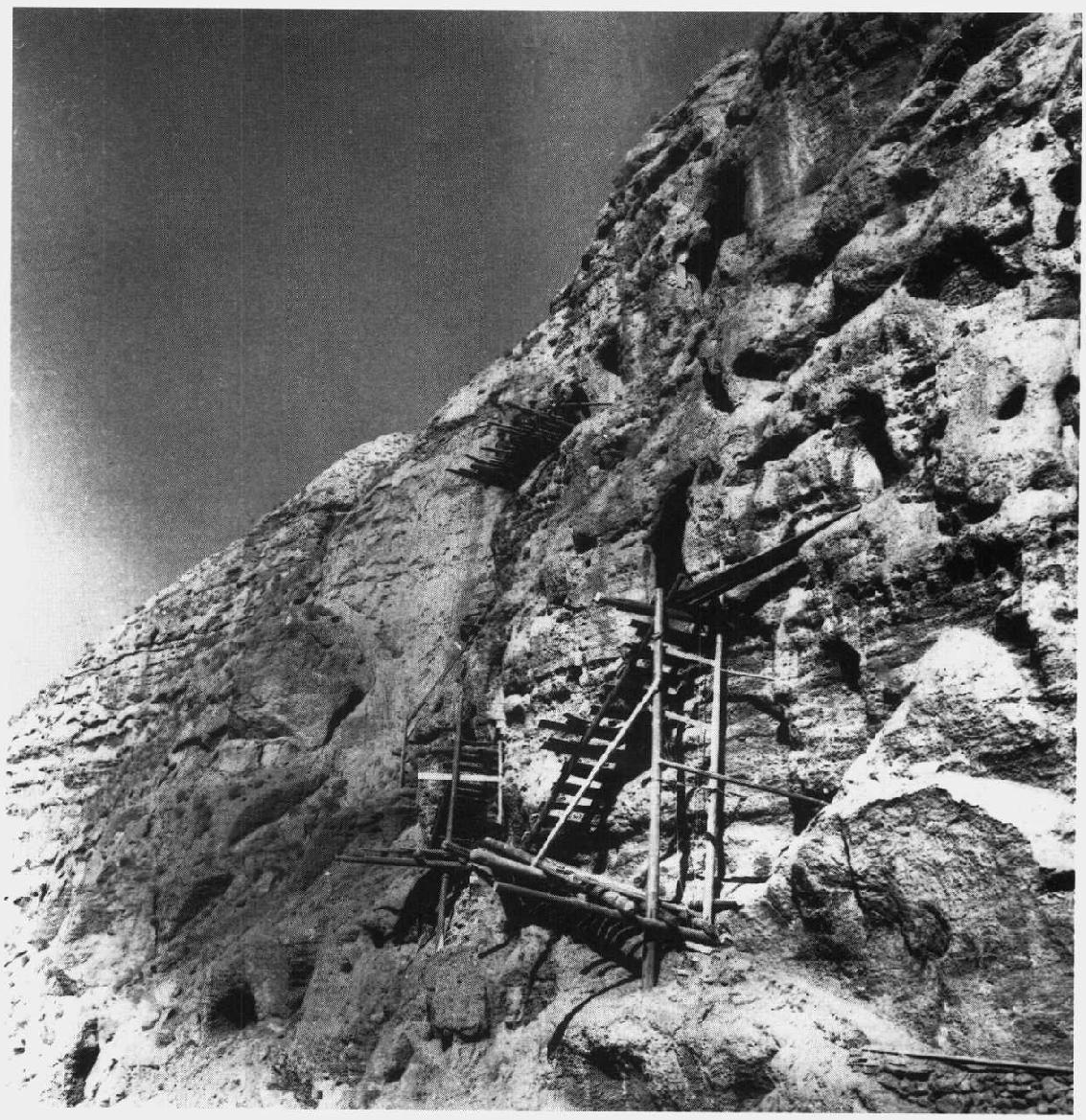

流經天梯山石窟前的黃羊河,是整個武威盆地石羊河流域的一條最主要的一級天然支流。1958年,為了解決黃羊河流域的灌溉問題,當地政府決定修建黃羊河水庫,天梯山石窟所在地成為唯一理想的庫址。根據水庫工程處的計算,水庫蓄水后,窟群下部的第一、二層共10個洞窟將全部被淹沒。特別是由于開鑿石窟的巖層都是淺紅色的砂礫崖,經過長期浸泡,將有坍塌的風險。

?

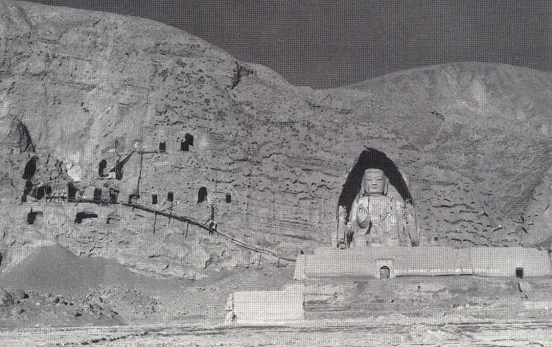

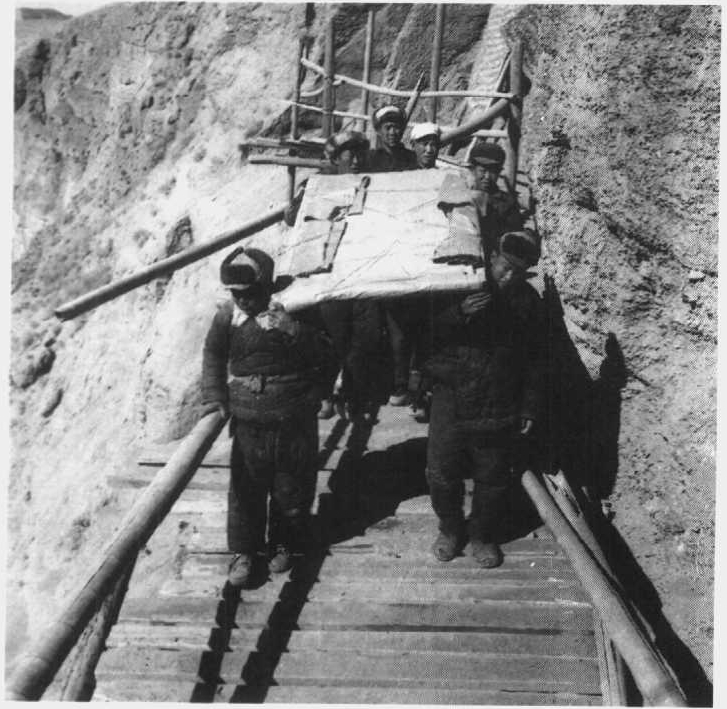

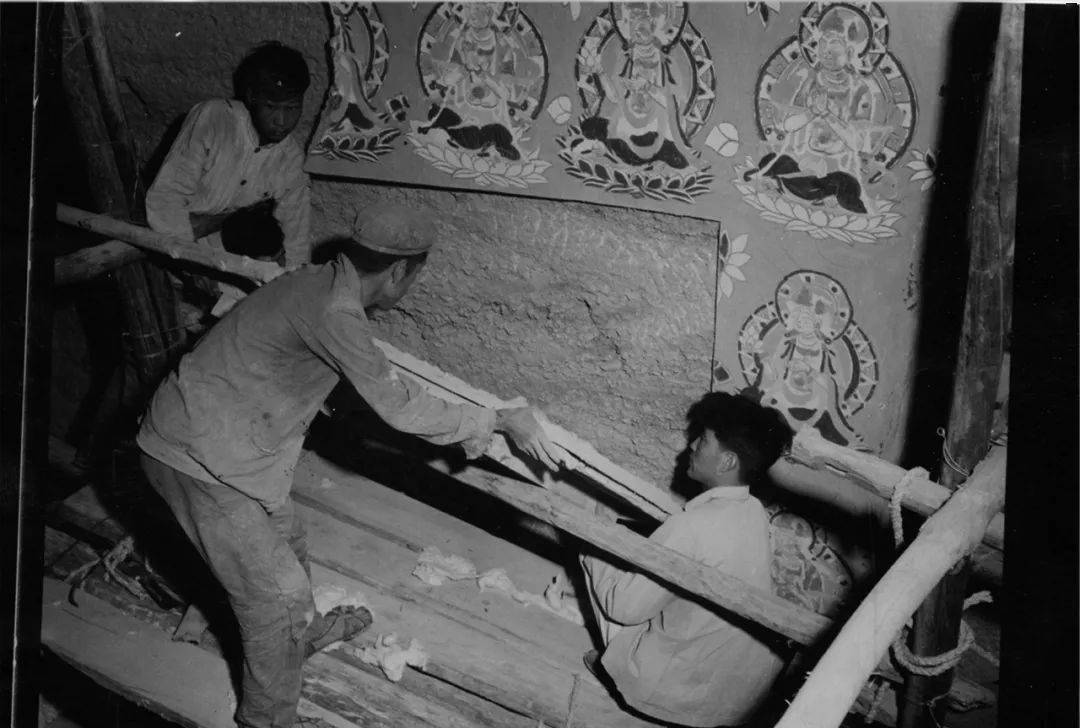

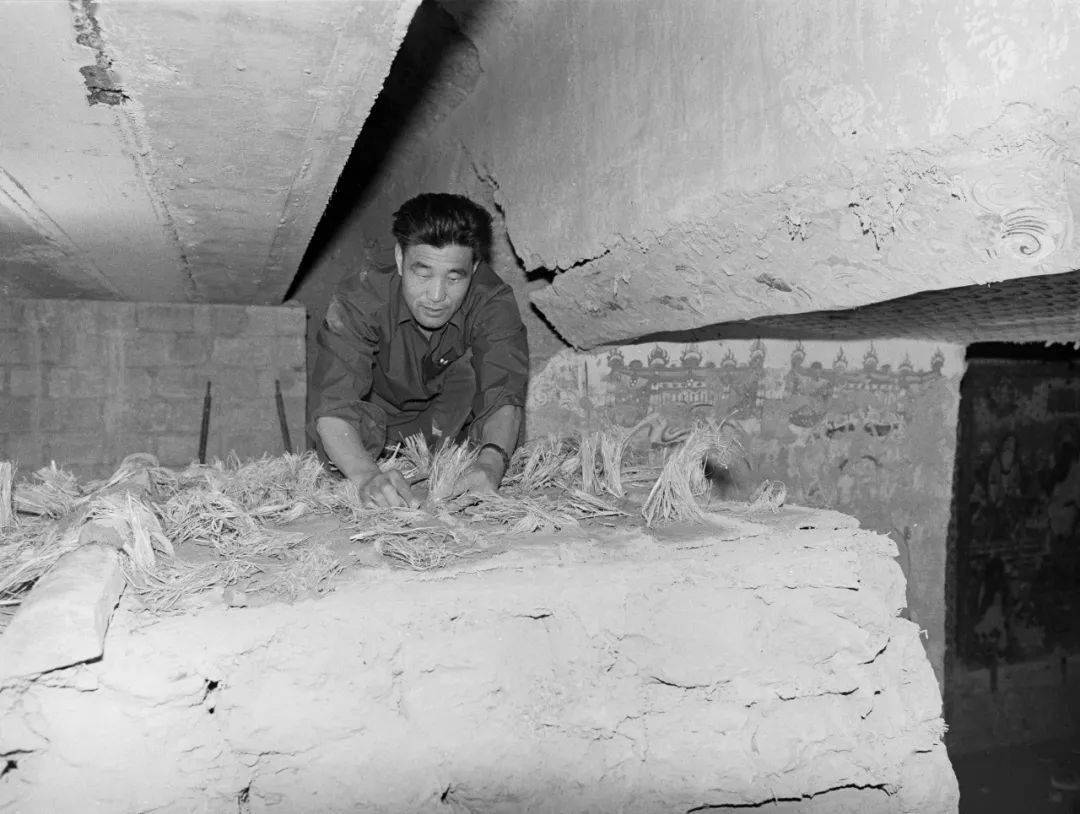

為了保護石窟文物,經甘肅省人民政府批準,敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)和甘肅省博物館的二十多名專業技術人員趕赴現場進行勘察清理工作,后成立了天梯山石窟文物搬遷工作隊。整個搬遷工作從1959年11月開始,石窟內43尊造像、300平方米壁畫、清理的文物及25箱殘片,于1960年4月運回甘肅博物館保存,文字和圖片資料由敦煌文物研究所保存。

?

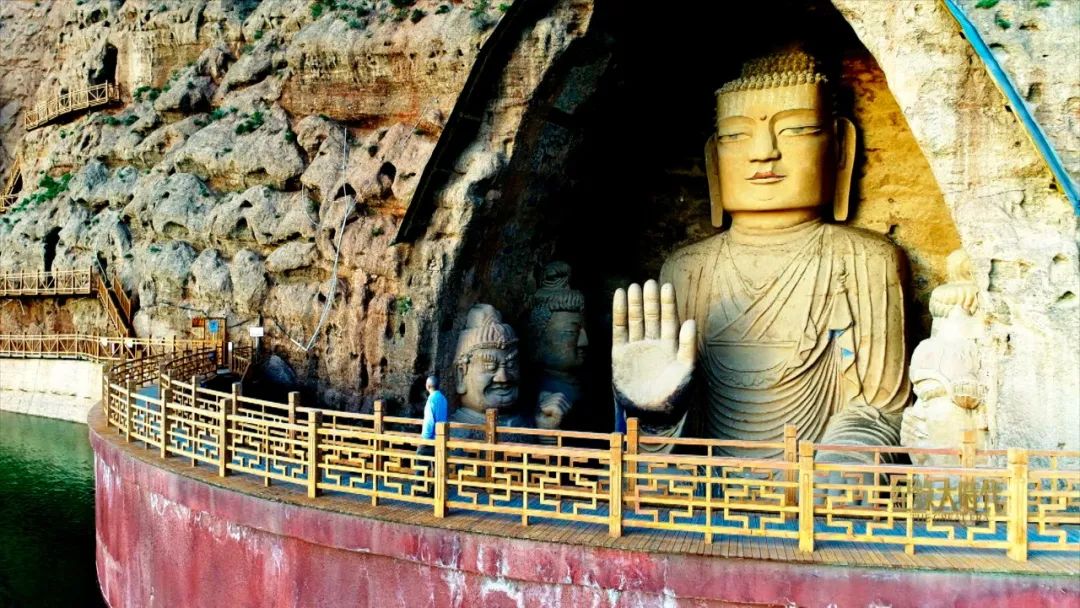

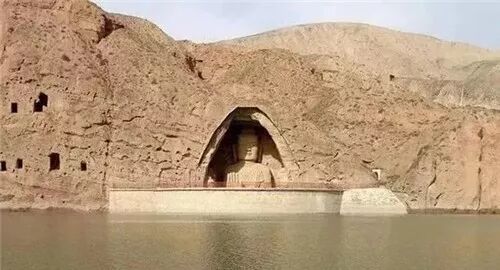

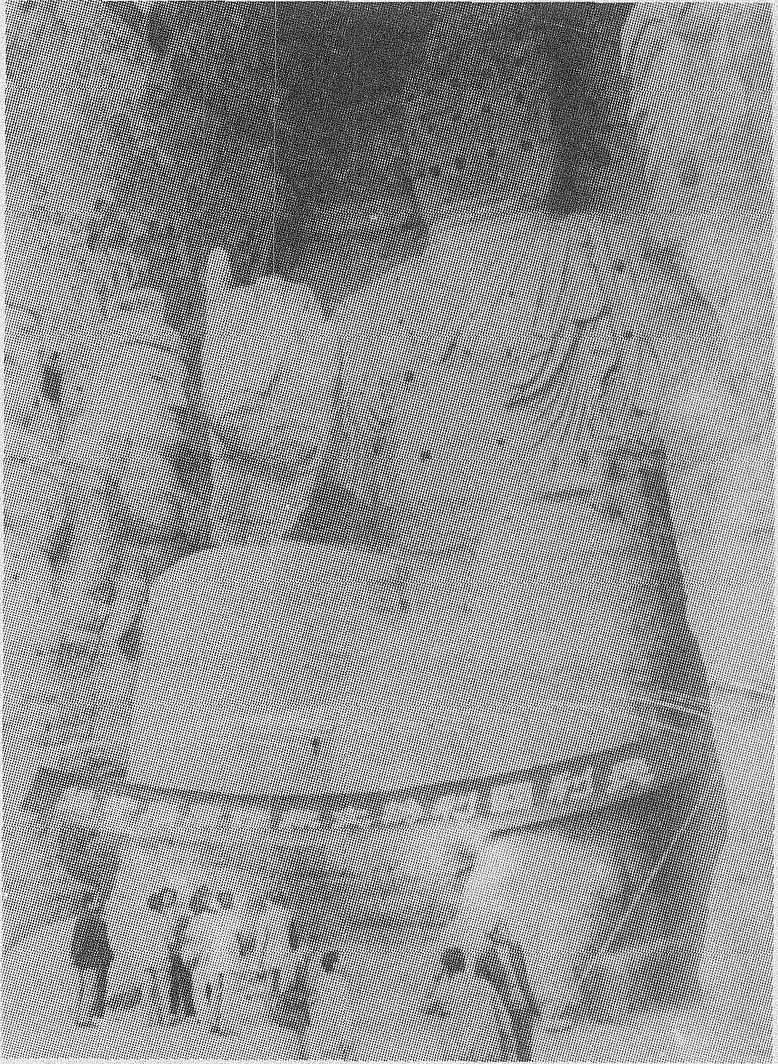

然而,天梯山第13窟大佛窟并未在搬遷的“名單”之內。大佛窟是天梯山唯一的巨型大窟,規模宏大,氣勢磅礴。據考證,大佛窟建于唐代,正面中央是一尊高達28米的釋迦如來造像,安然端坐,氣度非凡,二菩薩、二天王各具神態,精妙逼真,窟內南北兩壁繪有龍、獅子、大象、天鹿、天馬、花卉及菩提樹等佛木生事,是繪畫藝術的佳作。此外,在窟內同時出現七身彩塑造像的布局在全國也是罕見的。

遺憾的是,大佛窟由于七身塑像體量太大,難以搬遷,只能被原地保留。黃羊河水庫蓄水后,大佛的胸部和其他六身塑像的頸部都浸泡在水中。30多年來,塑像被水淹沒的部分,泥層已經被浸蝕剝落,只剩下塑像殘缺不全的石胎。

?

根據多年的實踐和測量結果,武威市政府和相關水利專家發現,當初設計黃羊河水庫時過高估計了水庫水位。水庫修好后,水位最高時距離最底層的小洞窟還有5米,距離最高層的小洞窟有20多米,水庫對小洞窟沒有造成威脅。為了使歷史文化遺產不再遭受損失,武威政府決定對石窟進行搶救性維修。

?

1991年,我國北方遭遇60年不遇的嚴重干旱,黃羊河水庫水位明顯下降,為石窟修復帶來機遇。1992年,在大佛窟外圍筑起了18米高的鋼筋混凝土圍堰大壩,把30多年浸泡在水中的七身塑像與水徹底隔絕開來,避免了水對石窟文物的浸害。

?

1995年,武威政府決定對大佛窟的巖體和塑像進行修復。首先是對大佛窟的巖體裂隙進行鉚固,為了防止雨水沖刷文物,還在大佛窟上半部分的外沿做了雨棚,以防修復后的塑像被雨水沖刷。1998年,武威市文化局邀請敦煌研究院專家進行七身塑像的修復工作,其中,主持修復塑像的李云鶴,正是1959年參與到石窟文物搬遷的工作隊隊員之一。

?

從敦煌到天梯山:李云鶴的修復人生

1956年,李云鶴前往新疆,途徑甘肅時,被他在敦煌莫高窟研究所工作的舅舅帶到了敦煌。在當時,國家的文物保護工作才剛剛起步,莫高窟研究所招攬專業人才非常困難。時任研究所所長常書鴻邀請李云鶴留下工作,李云鶴覺得“在哪里都是工作”,于是選擇了留下。沒成想,這一留就是“一輩子”。

?

經過三個月的實習考察,李云鶴成為正式職工,開始做修復壁畫和彩塑的工作。為了深入了解和運用不同時代壁畫繪制的工具和材料,李云鶴找到常所長,提出自己想學習繪畫和雕塑的要求。掌握這些基本功后,李云鶴才正式開始他的修復使命。

?

?

在敦煌莫高窟第161窟,李云鶴在沒有技術和材料的情況下,發明出小滴管、紗布包和注射器,讓壁畫和塑像“起死回生”。在第130窟,李云鶴又開創了國內首次采取“鉚固法”保護修復空鼓壁畫的歷史先河。在第220窟,李云鶴通過整體剝取、搬遷和復原,把西夏壁畫“續接”在側旁的唐代壁畫邊上,讓兩個不同歷史時期的壁畫同時展現在一個平面上,成為“國內石窟整體異地搬遷并成功復原”和“重層壁畫分離”的第一人。

?

從敦煌研究院的第一位專職文物修復工到國內修復敦煌唐代壁畫“第一人”,李云鶴將半生心血和汗水都獻給了文物修復工作。1998年,65歲的李云鶴退休了,但他欣然接受了敦煌研究院的返聘,并受邀修復天梯山大佛塑像。

?

李云鶴與天梯山石窟的緣分始于壁畫,工作的第三年,他受命搬遷石窟,負責將壁畫和雕塑從主體墻壁上剝離下來,通過加固、裝箱再跟車將它們運往蘭州。1998年,距離石窟搬遷已過去三十多年,一直跟著李云鶴做塑像修復的兒子李波,此時已是敦煌研究院的技術骨干,父子倆共同挑起了修復天梯山大佛的重任。

?

大佛修復:一張黑白照的奇跡

在修復前,李云鶴等人先對大佛窟的情況進行了調查。大佛和其他六身塑像被水淹沒的部分只剩下殘缺石胎,而大佛的頭在文革期間被附近村民尋寶時毀壞,其他六身塑像的頭部局部有砍傷和雨水沖痕。七身塑像除了大佛頭和天王臂、腳內有骨架之外,其他都是石胎泥塑。

?

他們又對大佛現存的泥層進行分析,認為它經過了三次大的修改。大佛最早應該誕生于唐代武周年間,是武周政權為了制造輿論所建的。建成后,大佛窟曾被大火燒毀,第一次修改應在晚唐或五代,基本保持了原有的藝術風格。第二次修改應在明代,基本上對大佛進行了重塑。第三次修改時只是在第二次的基礎上刷了一層泥土及石青、紅土等色,應是清代所為。

?

為了解大佛修復使用的材料和制作工序,李云鶴等人在塑像身上進行采樣,同時在天梯山附近張義、二壩鄉等地進行調查取樣。他們發現,塑像所用的材料中摻入的纖維材料基本上有麥草、麥衣和胡麻桿三種。其中,底泥層用的是長草,表泥是麥衣或加工過的短麥草,衣褶和發髻內用的是胡麻桿。

?

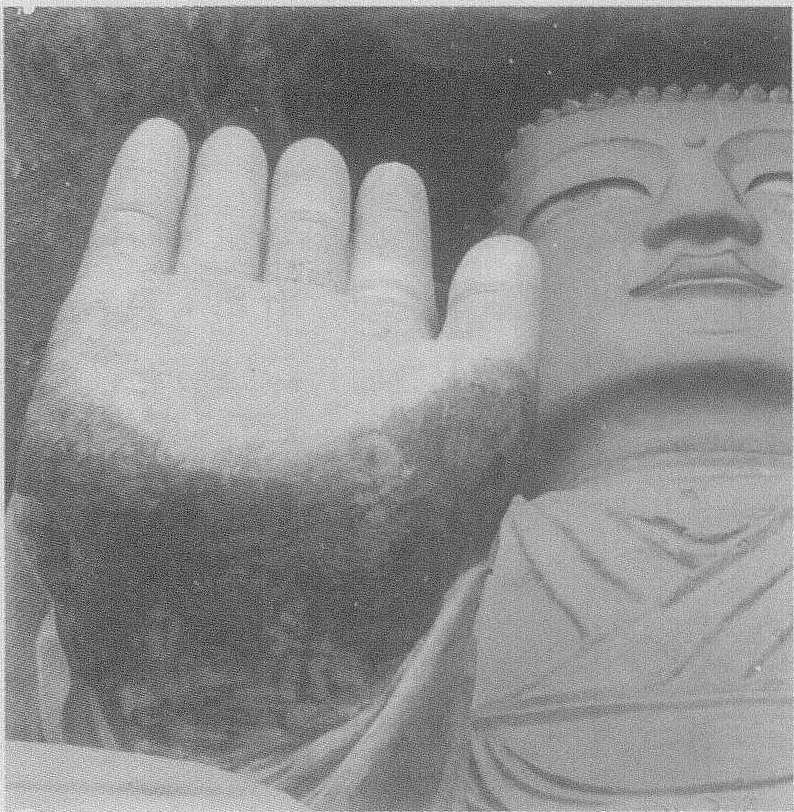

國家對文物修復的要求是必須遵守“修舊如舊”的原則,然而李云鶴在修復大佛窟的七身塑像時,手中只有幾張50年代的黑白遠景照,而且都不是很清晰。用平面照片修復立體大佛,尤其是修復早已不存在的大佛頭,更是難上加難。

?

李云鶴父子倆嘗試把只有郵票大小的照片放大到極致,再對照大佛頭像的殘存部分確定實際尺寸,最終破解大佛頭的立體成像問題。在準備好修復材料后,他們嚴格按照古代的材料和工藝流程開始進行修復。

?

塑像的石胎長期浸泡在水中,經過水流沖刷后的石胎剝落情況較為嚴重,因此首要任務是修補石胎,用長草泥先把胎型做好。他們先除去了石胎表面的灰塵,然后用清水洗凈,用15%的聚醋酸乙烯乳液把石胎噴濕,再抹上泥,增大了泥和石胎之間結合的力度。等到底泥干透后,再抹上兩層泥。根據50年代的舊照片,按照放大后的衣褶花樣在畫好的花紋線上分段打孔,埋入螺紋鋼,然后把胡麻辮固定在螺紋樁上,塑三層泥,用麥衣罩上表面。

?

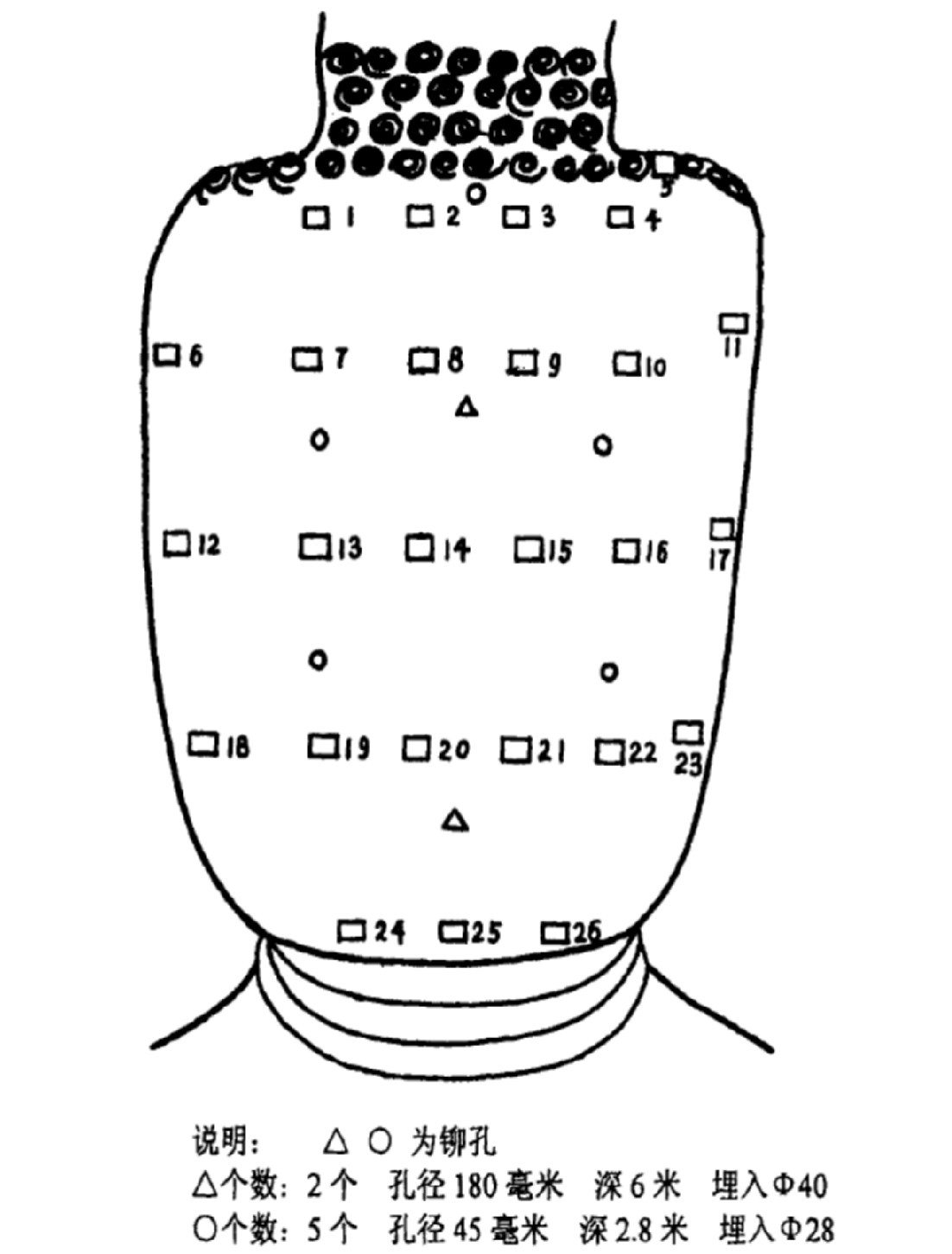

大佛窟的七身塑像有十三處需要制作骨架,最復雜的是大佛頭和天王的臂、腳。原塑像的骨架是用木頭、麻繩、柳條扎制而成的,但是考慮到骨架的堅固程度和耐久性,李云鶴改用螺紋鋼和圓鋼進行骨架制作。

?

?

大佛頭高6米,面寬平均3.85米,進深1.5米,原來的骨架是在崖體上鑿方形孔,埋入方木,用木楔固定,再用柳條編成網狀抹泥做的頭部胎型,再塑面部。在修復過程中,李云鶴等人在樁孔中埋入松木樁,除了利用之前加固巖體裂隙時埋設的錨桿之外,又用導軌式無震動鑿巖機打孔,埋入螺紋鋼。為了讓鋼木結構的骨架形成統一的整體,他們在木樁頂端用鋼筋綁扎在一起,把鋼筋和螺紋鋼焊接在一起。

?

受到窟頂巖石塌落的擊毀,大佛右手的手指和掌部損傷嚴重。李云鶴等人分別在在掌部打孔,埋入螺紋鋼,用鋼筋焊接成整體;在手指打孔,埋入螺紋鋼,用圓木捆扎做骨架。天王腳部用木板和埋設鋼筋實現支撐和拉吊,兩菩薩的右臂、天王的左右臂也用同樣的辦法修復。

?

七身塑像中只有大佛頭是重新塑造的,考慮到復原頭部的泥層最厚處達45厘米左右,李云鶴等人先是在鋼木結構外圍捆扎木立柱來加大泥層的附著力,在立柱上綁扎竹片,將佛頭做成空心的,以減輕整體重量。因為泥胎的硬度不夠,他們選擇用石膏打底做胎,用胡麻桿漿上石膏,編織在綁扎好的骨架上,等到石膏固結之后,塑上草泥層,等底泥干后再塑兩層泥,每層都用鉛絲和頭內骨架連接,同時做出面部五官的胎型。

?

大佛的雙足也因為風化的影響脫落,在做出胎型之后,李云鶴等人為了防止滲水浸蝕胎型,先鋪上兩層塑料布,再用混凝土錘制胎型,最后用草泥和麥衣泥逐層塑出雙足。在用材料修復完畢之后,他們按照“修舊如舊”的原則,根據原塑像的顏色情況,用礦物顏料進行做舊施色,最終達到色調統一的效果。

?

三代傳承:把時間雕成信仰?

大佛窟七身塑像的修復工作歷時半年多,修復后的大佛窟塑像無論是整體效果還是局部造型都達到或接近原作水平,得到了驗收專家和社會各界的好評。尤其是重塑的佛頭和佛身渾然一體,千年大佛在李云鶴父子手中重獲新生。

?

李云鶴對待工作的原則是:對文物工作要有感情,把文物保護工作當作終身事業,并用一生去保護她。六十多年來,李云鶴修復壁畫4000多平方米,修復復原塑像500余身。他把自己描述為給文物看病的大夫,“你看那些塑像,看那些畫的菩薩、那些任務,在等著你呢,等著你救救它。它有病了,它就是不會說話,你不要虐待它,要善待它。”

?

返聘回來的李云鶴在繼續關注壁畫保護和修復的同時,也更注重人才的培養。他帶徒弟,除了看天賦,更看徒弟對待文物的態度。如今,他帶出來的學生已有幾十位,大多已經成為了中國壁畫、彩塑修復項目的帶頭人。李云鶴的兒子、孫子和孫女也都在他的影響下,加入了壁畫和彩塑修復的隊伍中。他們的足跡遍布甘肅六大石窟、杭州鳳凰寺、山東岱廟、青海塔爾寺、西藏布達拉宮等等。

?

2024年12月,李云鶴作為大國工匠、著名古代壁畫與彩塑保護修復專家、敦煌研究院修復師、敦煌研究院保護所原副所長入編《大國工匠年鑒》(首卷)。他的經驗和故事將激勵更多人關注和參與文化遺產的保護。

參考文獻

[1] 史巖. 涼州天梯山石窟的現存狀況和保存問題[J]. 文物參考資料, 1955(2): 76-96.

[2] 宿白. 涼州石窟遺跡和“涼州模式”[J]. 考古學報, 1986(4): 435-446.

[3] 李云鶴, 李博. 大型塑像復原的探討——武威天梯山大佛的復原修復[J]. 敦煌研究, 2000(1): 132-135.

[4] 秋水. 《武威天梯山石窟》簡介[J]. 考古, 2000(12): 23.

[5] 陳庚齡. 一尊天梯山石窟彩塑的修復保護[J]. 文物保護與考古科學, 2005(1): 49-53, 68.

[6] 李博, 李云鶴. 大型塑像修復復原研究——武威天梯山大佛的復原修復[C/OL]//中國文物保護技術協會第四次學術年會論文集. 中國湖北荊州, 2005: 5, 283-287.

[7] 張立勝. 武威天梯山石窟文物的搬遷[J]. 敦煌研究, 2009(1): 33-37.

[8] 盧秀善. 試論天梯山石窟現狀及保護[J]. 絲綢之路, 2010(16): 36-37.

[9] 無歌. 重溫古人精雕細琢的藝術——天梯山石窟塑像的修復性保護[J]. 中華建設, 2012(9): 50-51.

[10] 王海霞. 天梯山石窟中心塔柱窟及大像窟的藝術特征[J]. 大眾文藝, 2014(14): 270.

[11] 中國石窟鼻祖天梯山石窟局部危巖體獲搶救性保護[J]. 文物鑒定與鑒賞, 2020(10): 33.

[12] 喬海, 趙璇, 王彥武, 等. 天梯山石窟第13窟大佛足部修復材料及工藝研究[J]. 石窟與土遺址保護研究, 2024, 3(4): 54-63.

圖片 | 顏歆窈

排版 | 劉慧伶

設計 | 尹莉莎

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號